-

業種・地域から探す

続きの記事

にっぽんプラスX

創薬・診察支援 AI浸透

化合物臨床、大幅に加速

医薬品開発において、AI(人工知能)の活用が広がる。製薬企業にとって、新薬の開発期間の長さや成功確率の低さは長年の課題とされてきた。解決のカギを握る技術としてAIの利活用に各社が着手。開発期間の短縮や費用の削減などにつなげる狙いだ。これまで蓄積してきた膨大なデータを元にAIの活用の推進や、創薬や臨床試験の効率化に向けた提携の事例も出てきた。

研究者と融合+ロボ

-

アステラス製薬はロボットを組み合わせた創で開発スピードの向上を図る

アステラス製薬は2024年、AIで設計した化合物の臨床試験を開始した。「ASP5502」は、自己免疫疾患の一つである原発性シェーグレン症候群の治療薬として開発中で、第1相試験を実施中だ。AIによる医薬品の設計は、研究者の経験や知識の範囲に留まらない、革新性の高い医薬品の創出にも重要となる。

一方で、実際の開発には研究者の知見とAIの融合が重要となる。アステラス製薬の志鷹義嗣専務担当役員は「AIの精度が高ければすぐに広まる、とうことはない。使い勝手などについて、研究者と対話を図ってきた」と強調する。例えば、研究者が知識や経験をベースに設計した化合物に対して過去のデータをもとにAIが特性を予測し、その結果を受けて研究者が再設計する、という使い方が同社では定着している。AIが提案した化合物をそのまま研究者が合成するのではなく、研究者のアイデアを組み合わせて最適化する「対話型AI」が成功のカギだ。

さらに開発のデータ整理にAIを活用することで、AI活用の拡大と開発の効率化を実現する。化合物ごとの実験結果のデータをまとめるといった研究者の負担となっていた作業を自動化することで、効率的に研究データを収集しながらAI活用を促進するといった仕組みも整えた。ASP5502はこうした環境下で創出された候補化合物で、これまで平均約2年かかっていた工程を7か月で完了したという。

アステラス製薬はこうした人とAIの融合に加え、ロボット技術の活用でさらなる創薬力強化を図る。AIを用いて設計した化合物をロボットで自動的に合成し、さらにこうした化合物の効果を自動的に検証するロボットも導入した。ロボットは年中休みなく稼働でき実験データが集まるため、開発スピードが加速する。さらに志鷹専務担当役員は「医薬品開発のスピード短縮や毒性試験での脱落率などが、創薬AIを評価できてくるのではないか」と説明し、AI活用の可能性はまだ広がりそうだ。

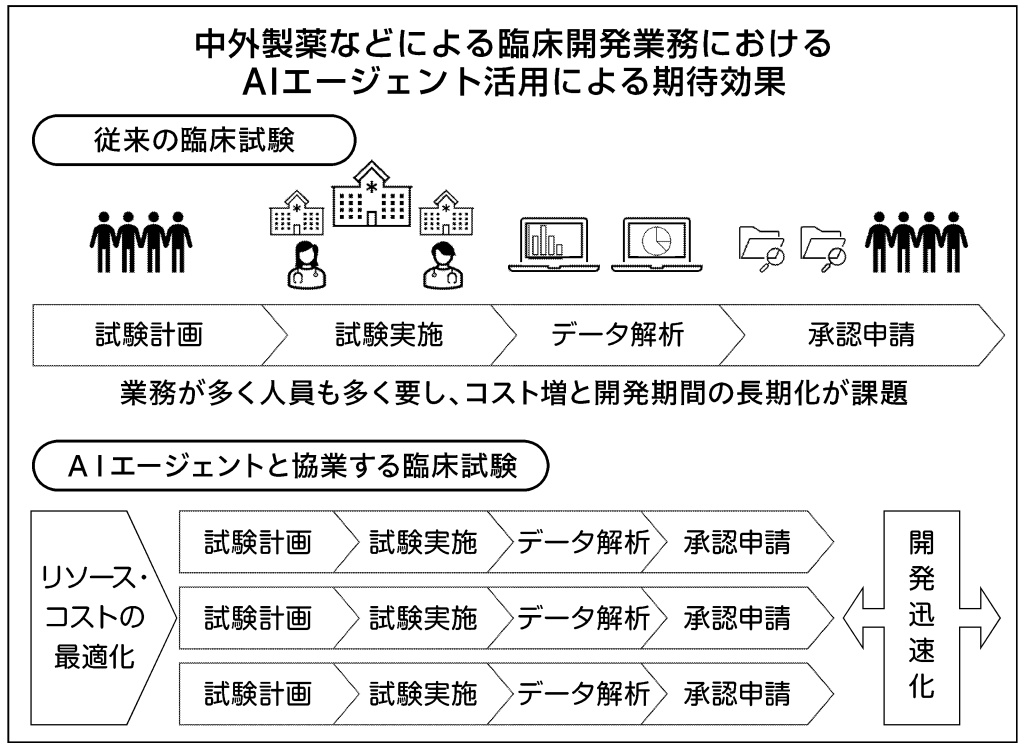

開発の効率化に向け、異業種と連携する事例も出てきた。中外製薬はソフトバンク、SB Intuitions(東京都港区、丹波広寅社長)と、新薬開発に向けた共同研究に乗り出す。生成AIを活用した臨床開発業務の効率化や生産性向上を実現し、新薬開発の迅速化につなげる。

臨床試験では、試験の計画や提出する書類の作成といった業務が発生する。こうした作業に生成AIを段階的に業務に導入し、治験に必要な文書の自動生成や、疾患情報といった必要情報の収集などを進めていくという。3社は臨床開発業務を自律的に実行するAIエージェントと、その能力を最大限に引き出す製薬産業に特化した大規模言語モデル(LLM)を共同で開発する。

一般的に一つの新薬を発売するまでに9-17年かかるとされ、開発費は数千億円に上ることもある。また開発の成功確率も高くなく、ハイリスク・ハイリターンの事業だ。製品のライフサイクルも早いため、革新的な新薬を次々に実用化していく必要がある。AIの活用はこうした課題の解決に不可欠となりつつある。製薬企業にとってAI活用は、競争力に直結する技術となりそうだ。

医療機器、効率化に商機

-

内視鏡画像診断支援システム「ガストロAI―モデルG2」。病変が疑われる領域を検出する

医療現場においてもAIの活用が広がる。深刻化する医療現場の人手不足や医師の働き方改革などを背景に、医療機関はこれまで以上に業務効率化への対応を迫られる。高齢化などで医療の需要が高まる中、こうした課題を解決する手段としてITやAIの活用は業務効率化に不可欠となっている。医療機器メーカーは、多様な技術でニーズに対応する。

富士フイルムは、内視鏡から磁気共鳴断層撮影装置(MRI)やコンピューター断層撮影装置(CT)といった大型の医療機器といった幅広い製品ラインアップに加え、ITやAIの技術を活用し事業の成長を狙う。特に強みとするのが、医療機器を効率的な使用や医師の業務を支援するソリューションだ。ハードウエアとソフトウエアの両面で業務効率化に貢献する。

例えば、医療ITの中心となる医療用画像管理システム(PACS)の「シナプス」シリーズだ。医療インフラともいえるPACSにおいて、シナプスはAIを活用したさまざまな製品と組み合わせて使うことができる。例えば、読影などを支援する「シナプス サイ ビューワ」だ。臓器の抽出や過去の検査画像と自動で比較するなどの機能を搭載し、医師の業務を効率化するもので、これまでに680以上の施設で導入が進む。特に富山県立中央病院では、シナプス サイ ビューワなどを活用したことでCT検査業務の終了時刻が2時間早まるといった成果を上げている。

医療AIの実用化と普及に伴い、プレーヤーはハードウエアを持つ医療機器メーカーだけでなく、IT技術に強みを持つベンチャーにも裾野が広がっている。AIメディカルサービス(AIM,東京都豊島区)は、内視鏡検査におけるがんの早期発見を支援するAIの実用化を進める。24年に承認取得した内視鏡画像診断支援システム「ガストロAI―モデルG2」は、内視鏡検査中に画像を解析して早期胃がんと腺腫を疑う領域を検出し、医師の診断補助を行う。

同システムは内視鏡検査機器から受信した胃内視鏡画像を解析し、検査画像上で早期胃がんと腺腫を疑う領域を検出する。一つの画面に最大三つ、病変が疑われる領域を検出し表示することができる。がん検診などの検査中にリアルタイムで解析し、ダブルチェックができる。

検査や医師の診断を支援するAIは、医療現場の人手不足の深刻化や医師の働き方改革が進行し、業務効率化が求められる中でさらに重要性が増す技術だ。地方との医療格差の是正においても、こうした技術活用が政策にも盛り込まれる。

一方で、保険加算の課題も残る。22年度にAIを活用した画像診断支援が保険適用となり加算が付くようになったが、いまだに項目数が少ない。また、AIによる画像診断支援により大腸ポリープや粘膜の切除を行った場合の加算点数は60点と、低水準だ。医療の効率化に貢献する技術であるものの、導入後に医療機関の収益につながりにくく、市場浸透が鈍いというのが現状だ。増加する医療費とのバランスを取りながらも、新技術の浸透を後押しする仕組みが重要となる。