-

業種・地域から探す

続きの記事

にっぽんプラスX

化石燃料代替 大きく前進

日本政府が掲げる2050年のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)に向け、大きな役割を担う水素やアンモニアをはじめとするクリーンエネルギー。サプライチェーン(供給網)構築に向けた実証など、社会実装に向けた動きが進む。重工業大手は発電での実用化を見据えた機器開発や実証を進める。4月からは国内で初めて持続可能な航空燃料(SAF)の供給が始まるなど、カーボンニュートラル社会の実現に向けた動きが着実に進む。

三菱重工/ガスタービンで「水素50%混焼」

-

三菱重工業の高砂製作所内の「高砂水素パーク」では水素を使用した実証が進む

クリーンエネルギーの中でも燃焼時に二酸化炭素(CO2)を発生しない点から、石油などの化石燃料の代替燃料として注目されるのが水素・アンモニアだ。発電分野をはじめとする多様な社会インフラでの脱炭素化に資するエネルギーとして期待されている。重工業大手は、各社の強みを生かす戦略で社会実装に向けた取り組みを進めている。

三菱重工業は24-26年度までの中期経営計画で水素・アンモニアなどのエナジートランジション(エネルギー変革)分野を成長領域の一つに位置づける。中計期間では、中小型ガスタービンの水素・アンモニア専焼と大型ガスタービンでの水素50%混焼の実証に取り組む。関連技術を利用したビジネスモデルの確立を目指している。

ガスタービンでの水素実用化に向けた技術実証を担うのが、高砂水素パーク(兵庫県高砂市)だ。水素製造から発電までガスタービンの水素混焼試験が実施されている。23年には水素30%混焼に成功するなど、実用化に向けた技術開発を積み重ねている。さらなる水素比率の引き上げに向けた水素貯蔵設備の増設、実証試験に向けて取り組みが進む。

水素混焼・専焼で重要になるのが燃焼器。水素の特性として逆火発生リスクや窒素酸化物(NOx)を低減する「水素専焼用マルチクラスタ燃焼器」の開発を進めている。中小型ガスタービン向けの燃焼器の実圧試験では、実機定格負荷相当の燃焼温度に到達し、実機検証に向けた開発を進めている。

米国ユタ州での世界最大級の再生可能エネルギー由来水素(グリーン水素)ハブプロジェクト「ACES」に参画している。1日あたり100トンのグリーン水素を製造し、地下岩塩層に二つの空洞を作り各5500トン以上を貯蔵。並行してインターマウンテン電力(IPA)のガスタービン・コンバインドサイクル(GTCC)での水素混焼発電電力としての供給を目指す。

川崎重工業/水素供給網、デジタル一元管理

-

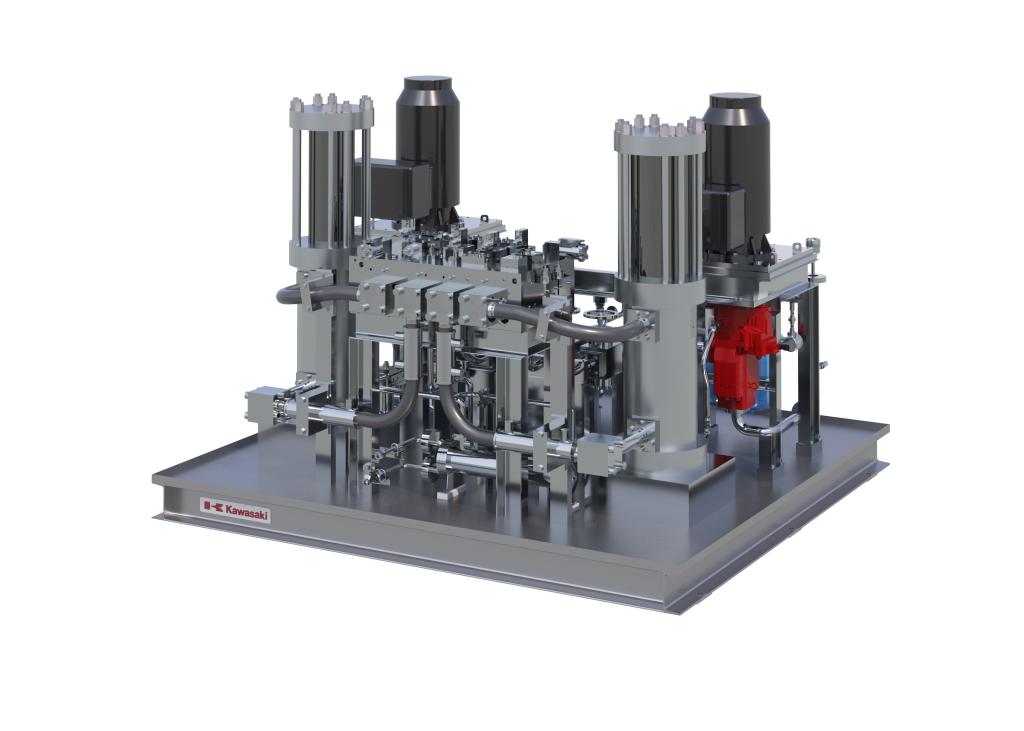

川重が年度に市場投入予定の大容量モデルの油圧ブースター式水素圧縮機(イメージ)

水素を将来の中核事業に位置づける川崎重工業は、製造から利用までのサプライチェーンを構築する戦略だ。26年度に売上高1400億円、30年度には同4000億円を目指している。

国内での水素サプライチェーン構築に向けた取り組みを着実に進めている。水素流通を一元管理して国内外の水素取引を支援するデジタル管理システム「水素プラットフォーム」の実証試験を完了。大林組の「大分県九重町 地熱由来水素利活用事業」を対象に実証を実施し、燃料電池車(FCV)へ水素を供給する水素ステーションを管理する江藤産業の協力を得て概念実証も実施した。

水素プラットフォームでは、水素の製造から利用までのサプライチェーンをデジタル管理することで、温室効果ガス(GHG)排出量などを可視化する。実証で確認した成果や内容を基に開発などを進める。水素サプライチェーンの運用に関わる事業者、水素を利用する事業者を対象に28年頃の商用化を目指す。

FCVでの水素実用時に必要な機器の開発も進める。バスやトラックなど燃料電池大型商用車(FC HDV)向けの大規模水素ステーションに対応する「大容量モデルの油圧ブースター式水素圧縮機」を25年度から販売する。既存の中規模水素ステーション向け従来製品から、主要部品のブースターの組み合わせを変更し、水素供給能力を従来製品比2倍に増強した。水素供給能力は時間600ノルマル立方メートルで、吸入圧力時間20メガパスカルの大規模水素ステーションに適用可能だ。

高い信頼性が求められる「燃料電池車(FCV)向け車載用高圧水素ガスバルブ」、省エネルギー性能に強みを持つ油圧製品「回転数制御システム」など、これまでに開発してきた製品の技術を活用し開発した。水素供給ステーションのほか、FCVの商用車を運用する事業者へ訴求する。

IHI/アンモニア利用 商用船向け順調

-

アンモニア燃料タグボート「魁」

IHIは燃料アンモニアバリューチェーン事業を育成事業に位置付ける。アンモニアの社会実装に向けて、世界に先駆けた実証を実施するほか、外部と連携も活用しつつ機器開発に取り組んでいる。

石炭火力発電所でのアンモニア混焼は重点戦略の一つだ。発電用ボイラ内部のバーナーを改造し、混焼を可能にする。24年にはJERA碧南火力発電所(愛知県碧南市)で20%混焼の実証に成功した。大型石炭火力での大規模混焼では世界初という。28年以降にアンモニア50%燃料転換実証開始を目指す。

舶用エンジン燃料としてのアンモニア利活用も進める。日本海事協会の協力を得て、子会社のIHI原動機(東京都千代田区)と日本郵船で研究開発したアンモニア燃料タグボート「魁」が24年に完成。東京湾アンモニア燃料商用船としては世界初だ。

同船で主機関のエンジン開発を担ったIHI原動機は、外航船補機関向けアンモニア燃料エンジンも開発を進めている。同社のエンジンは、日本郵船や日本シップヤード(東京都千代田区)などと26年11月に完成を目指しているアンモニア燃料アンモニア輸送船に搭載される予定だ。

IHI・井手博社長はこれらの取り組みを通じてアンモニアの商業利用が本格化する時に「技術的に準備できている状態を作っておく」と語る。

日揮HD×コスモ石油/国産SAF 世界に

クリーンエネルギーの中でも本格的な利活用へ前進し始めたのがSAFだ。SAFは従来の航空燃料と比べて大幅にCO2排出量を削減でき、環境負荷低減に貢献する。

日揮ホールディングス(HD)はグループ会社のサファイアスカイエナジー(横浜市西区)がコスモ石油堺製油所(堺市西区)のプラントで製造したSAFを、4月からコスモ石油などを通じて国内外の航空会社へ供給を始める。SAF製造プラント試運転を経て、SAFの生産を開始して供給に向けた最終確認をする。国産廃食用油を原料とするSAFを年間約3万キロリットル生産、供給する。

日揮HDは以前から国内でのSAFサプライチェーン確立に向けて取り組んできた。供給を始めるSAFは国際的な持続可能性認証「ISCC CORSIA認証」を取得済み。原料から供給まで国内で完結する国産SAFの供給体制が国際的な基準で認められた。