-

業種・地域から探す

続きの記事

にっぽんプラスX

IT各社、経営課題の解決導く

AIエージェント時代到来

人材不足に伴い、企業は生成AI(人工知能)などのITを活用した業務効率化が急務になっている。IT各社は同潮流を捉え、生成AIが人の業務を自律的に支援・代行する「AIエージェント」や、独SAPのクラウド型基幹業務システム(ERP)の導入支援など多彩な技術で企業のデジタル変革(DX)を後押しする。単なる業務のデジタル化にとどまらず、事業成長が伴うなど経営課題の解決に資するDXへと導く戦略が重要だ。

NTTデータ/自律的なタスク進行

-

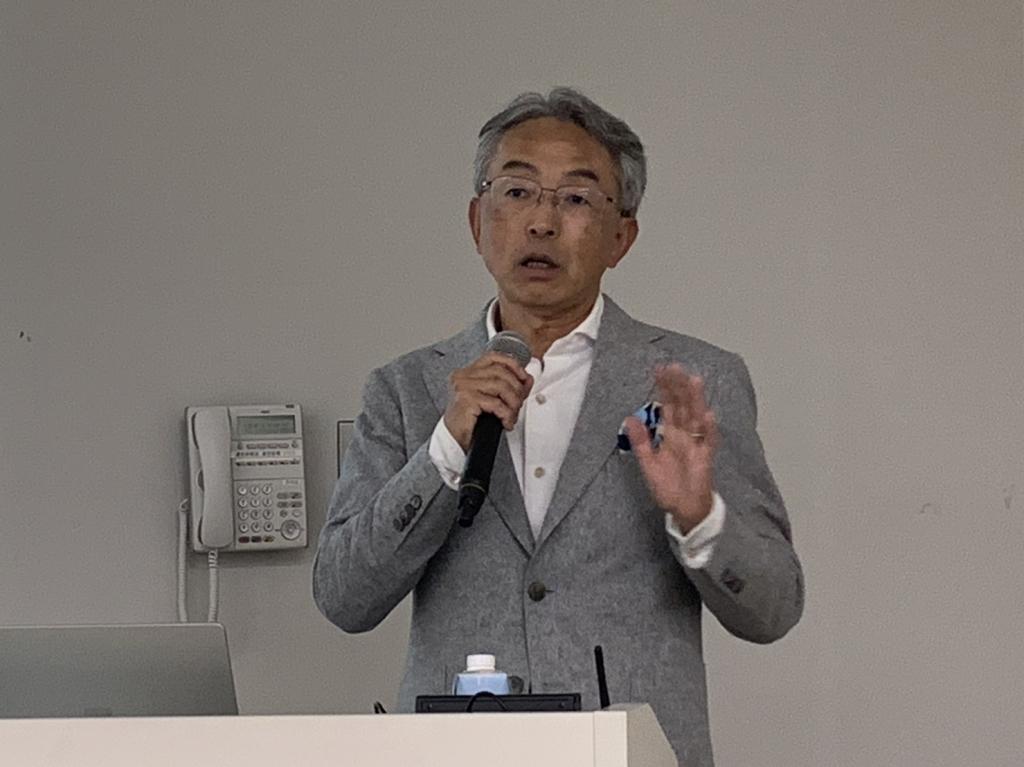

AI活用について戦略を紹介するNTTデータグループの佐々木社長 -

NTTデータグループの佐々木裕社長は「2025年からAIエージェントの時代が始まる。社内の部署をAIが代替し、組織の生産性を大きく変えるだろう」と先を見通す。同社はAIエージェント関連事業で27年度にグローバル全体で年間3000億円の売り上げを目指している。

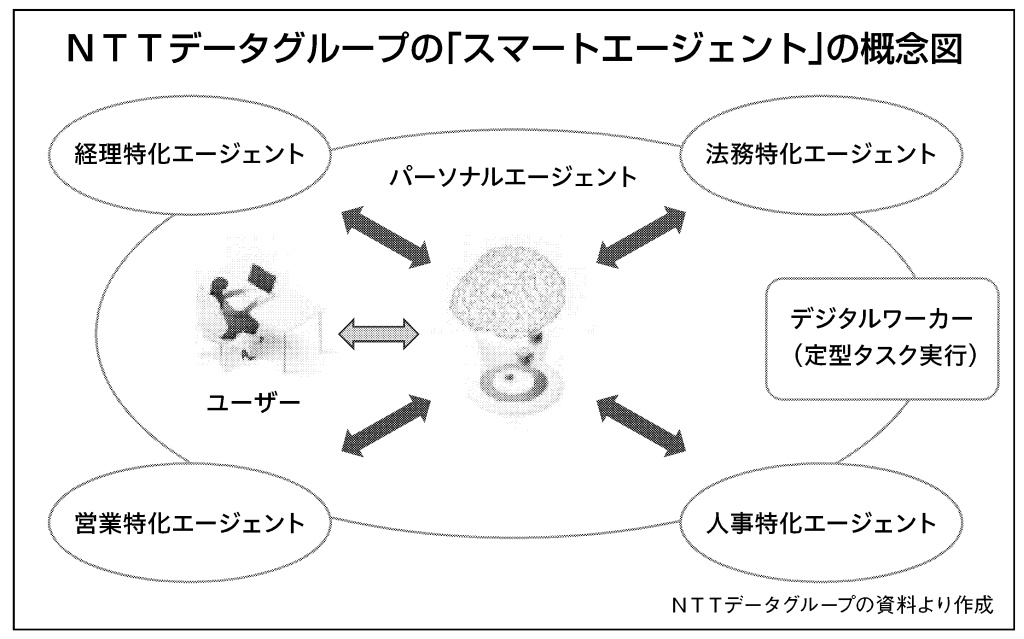

同社が掲げるのは、オフィスワーカーの生産性を抜本的に向上させる生成AI活用のコンセプト「SmartAgent(スマートエージェント)」。複数のAIエージェントが自律的に協調しながら利用者の業務プロセス全体を一気通貫で支援する。

「パーソナルエージェント」がプロジェクトリーダーとなり、利用者からの依頼に対して自律的にタスクを組み立てて関連する「特化エージェント」にタスクを指示する。経理や法務などの専門知識を保有する特化エージェントがタスクを遂行する。定型化された単純なタスクは「デジタルワーカー」が実行する。これらのAIエージェントが協調して業務全体の効率化し、生産性向上を図る。

多様な業種・業務の特化エージェントと連携が可能なほか、パーソナルエージェントは必要に応じて利用者の意思を再確認。やりとりを介してタスクの判断や実行を改善する仕組みが特徴的だ。

NTTデータはスマートエージェントのサービス第1弾として、営業領域の各種業務を生成AIが自律的に支援・代行するサービス「LITRON Sales(リトロンセールス)」の提供を開始している。同サービスは段階的な機能提供を予定しており、まずデータ入力・活用の機能提供を始めた。テキストや音声などの議事録情報から営業活動で必要となる重要な情報を抽出し、営業支援システムの商談情報を自動更新する。3月末までには顧客経営課題分析から提案書作成までを実行するアポ・提案準備機能の提供を予定する。

事務処理や日程調整などの業務負荷を低減し、営業担当者は顧客への提案活動といった付加価値を生む業務に時間を使えるようになる。社内外の多様なインプットを通じて仮説構築力や提案力を高めていく。

今後は営業領域以外にもマーケティングや法務、ファイナンスなどの多様な業務シーンや業界へとスマートエージェントの提供を順次拡大していく。

NTTデータグループの佐々木社長は、競合との差別化戦略として「AIエージェントを活用する際の全体設計ができるプレーヤーになりたい。低コストで最大のパフォーマンスを提供する」と話した。

「2025年の崖」で強調されるように、日本企業が抱えるシステム問題や経営の遅れが叫ばれる中、DX×モダナイゼーション(最新化)をキーワードに、基幹システムの見直しや刷新も進展している。

CTC/ERP導入 短期間・低価格

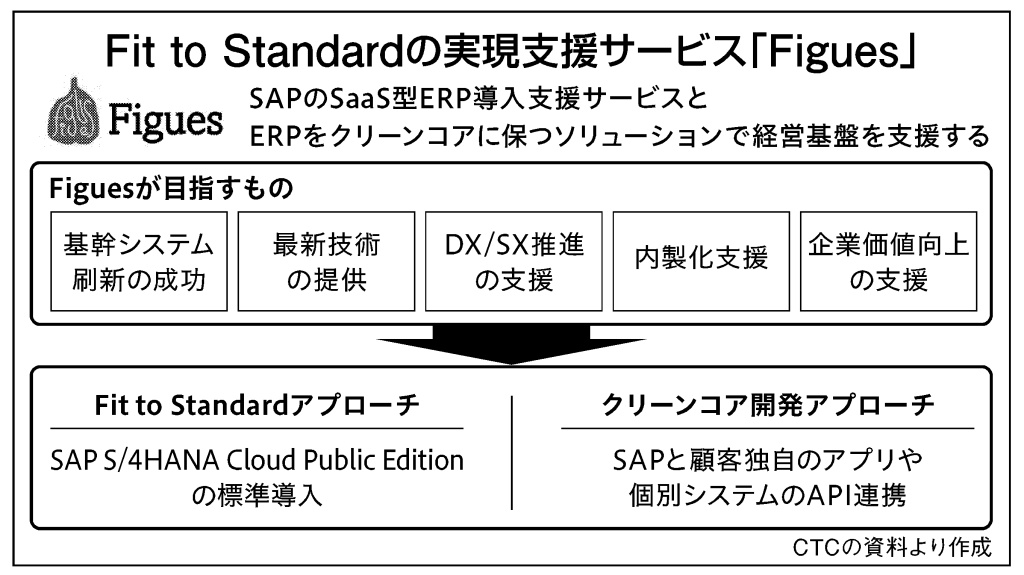

伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)は、独SAPのクラウド型ERP「S/4HANAクラウドパブリックエディション」の導入を支援するサービス「Figues(フィグ)」を手がけている。基幹システム自体には手を加えることなく、他のシステムとの連携やユーザーインターフェース(UI)の統合・変更、機能改修やサービスの可視化による運用負荷の軽減などを支援する。導入支援から継続的な改善、運用までを提供する。

日本の多くの企業は基幹システムを導入する際に自社の業務に合わせて追加機能を開発し、カバーできていない業務プロセスの追加や利便性の向上を図っている。一方、追加開発を行うと、システムの複雑化に伴い管理工数やバージョンアップ時の作業量が増加し、障害やセキュリティーリスクが発生しやすくなる。フィグではクラウドの利点を活用して基幹システムを常に最新バージョンに保ち、こうした課題の解決につなげる。

フィグは独SAPのクラウド型ERP「S/4HANAクラウドパブリックエディション」を標準導入で統一することによりデータの精度向上やデータ連携の自動化、データ利活用の基盤を整備する。「やりたいことを考えてからシステムを作る」のではなく、同ERPが提供する機能にいかに業務が適合するかを検討し、適合しない箇所が特定された場合は業務を変革するアプローチ「Fit to Standard(フィットトゥスタンダード)」を前提とする。

従来よりも短期間、低コストでのERPの導入が可能なほか、業務の標準化が進み、導入の過程で属人化などの課題が解消する。

標準導入で不足する部分や、競争優位性を発揮したい仕組みについては、顧客独自のアプリケーションや個別システムとの応用プログラミングインターフェース(API)連携で対応するほか、ERPのシステム外で追加機能を開発することにより、基幹システムは標準仕様を保つ。「フィットトゥスタンダードを阻害しない『手作り』で顧客の従来の強みは損なわずに、今後の基幹システムのあるべき姿を実現する」(CTC担当者)。

フィグでは教育やノウハウ、知見を提供し、顧客が自立・継続的に改善を行えるように内製化も支援していく。同社は3年後にフィグ関連事業で年間売上高100億円を目指す。

PwCコンサルティング(東京都千代田区)が24年5月、DXの取り組みを進めている企業(売上高10億円以上)に所属する1034人の企業幹部に対して実施した調査によると、「全社的なDXにより十分な成果が出ている」と回答した企業は約9・2%、「何らかの成果が出ている」の回答率を合計した場合も約70%。23年までの調査結果と比べて大きな変化は出ておらず、日本企業におけるDXの成功確率が向上しているとは言いがたい状況にあることが分かった。

「十分な成果が出ている」と回答した企業を分析すると、取り組むDXのテーマにかかわらず、一部の部署だけでなく全社でDXに取り組んでいる傾向があった。DXでより大きな成果を獲得する「変革」を実現する上では、経営者がDXをリードすべき重要課題として位置づけ、全社一丸となってDXに取り組む必要がある。既存の組織や仕組みの制約を取り払い、デジタル活用を前提にゼロからビジネスモデルやオペレーションを検討する、よりデジタルネーティブなアプローチが求められている。

IT各社はこうした顧客企業の課題を踏まえ、単なる業務のデジタル化にとどまらず、経営課題の解決に資するDXへと導く戦略が重要になる。

九州でも取り組み着々

-

クロスクリエーションハブについて「産学官交流の場になれば」と期待する石橋製作所の石橋社長

九州でもデジタル変革(DX)の取り組みは着々と進む。

C&Gシステムズは製造業向けDXソリューション事業を強化するため、4月1日に持ち株会社CGSホールディングス(HD)体制に移行する。その後NTTデータエンジニアリングシステムズ(東京都大田区)が分離する製造ソリューション事業を傘下に収め、10月から新体制で、CAD/CAM(コンピューター利用設計/製造)システムを活用したDXインテグレーターとして事業拡大する。

現場のデジタル化に対応するためAI(人工知能)やクラウド技術も強化する。海外の販路開拓にも取り組み〝日の丸CAD/CAM〟を世界のデファクトスタンダード(事実上の標準)に育てる。

一方、石橋製作所(福岡県直方市)が整備を進める産学官共創の場「クロスクリエーションハブ」が業務を始めた。産業用ロボットやLMD(レーザー・メタル・デポジション)などの最新設備を導入。さまざまなデジタル技術を駆使して顧客や大学、自治体など多様な知識やアイデアを掛け合わせるオープンイノベーションの場として、要素技術開発やソリューションの実装・開発を共創する。石橋和彦社長は「エネルギーや老朽化インフラなど社会課題に対処したい。アイデアがあれば声をかけてほしい」と呼びかける。