-

業種・地域から探す

続きの記事

にっぽんプラスX

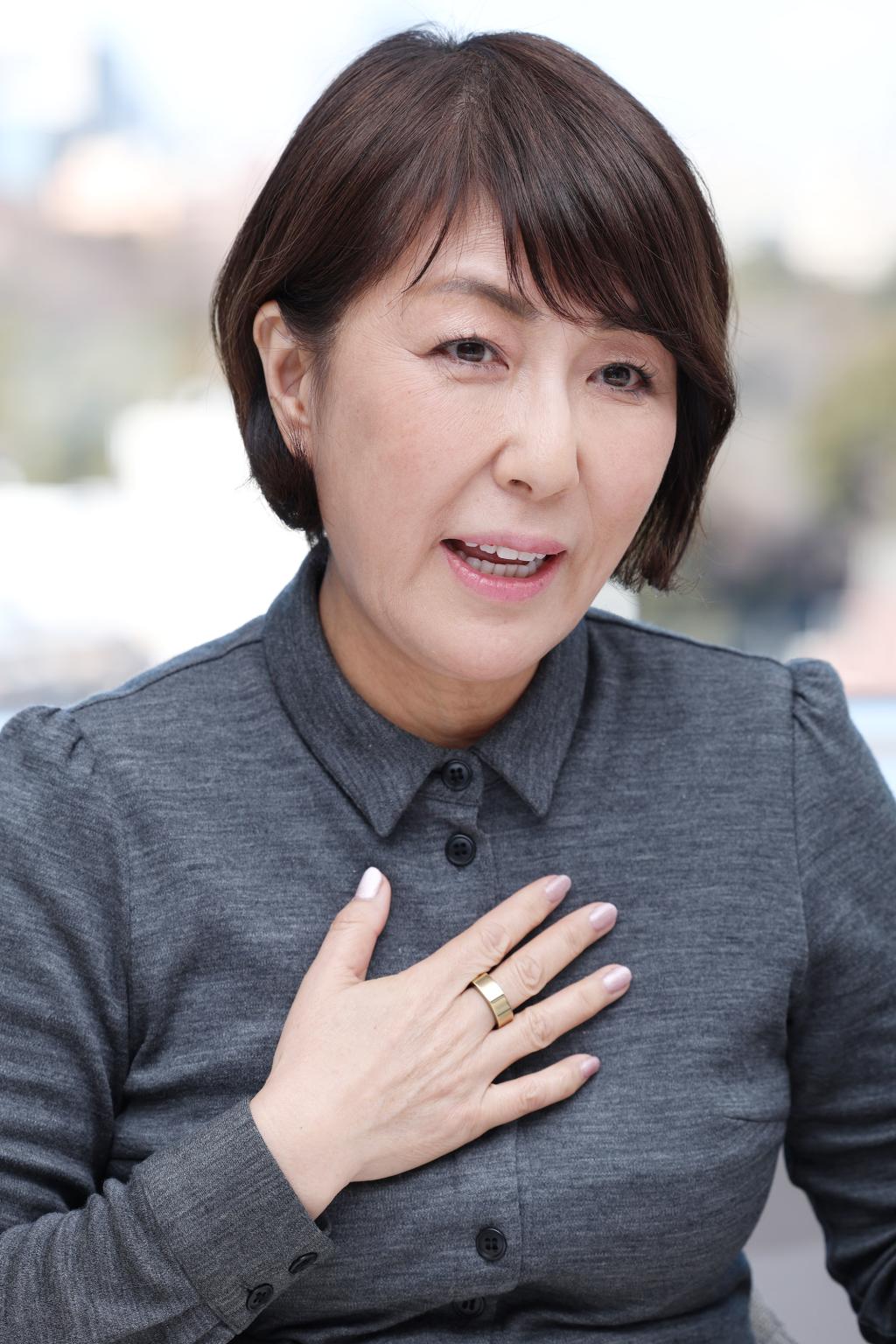

【スペシャルインタビュー】企業成長に「多様性」は不可欠/経団連ダイバーシティ推進委員会委員長 次原 悦子氏 氏

日本経済はデフレから脱却し、成長型経済の入り口に立つ。企業がこの新ステージを勝ち抜くには付加価値を生み出す力の向上が欠かせず、それを実現する重要なカギとなるのがダイバーシティー(多様性)だ。一方、トランプ米政権はダイバーシティーに逆行する動きをみせる。日本企業はダイバーシティーとどう向き合うべきか、推進のため必要な取り組みは何なのか。経団連ダイバーシティ推進委員会委員長の次原悦子氏(サニーサイドアップグループ社長)に聞いた。

女性や若者の視点でリスク読み、戦略作る

-

経団連ダイバーシティ推進委員会委員長 次原 悦子氏 氏

-トランプ政権はダイバーシティー関連政策を撤回し企業も追従しています。どう見ますか。

「米国はバイデン前政権で多様性・公平性・包括性(DEI)の基盤を固めた。その過程で一部いき過ぎがあり、揺り戻しが起きているのではないか。一方の日本はジェンダーギャップ指数が146カ国中118位。43位の米国から周回遅れであり、目標を後退させる状況にない。実際、日本企業にそうした動きは出ていない」

-世界情勢が激変する今、ダイバーシティー推進の意義は。

「大きく二つある。一つはリスク対応力の強化。先の見えない時代において、企業は多様なリスクを事前に察知し柔軟に対応できなければならず、多様な視点が助けになる。二つ目はイノベーション力。世界でモノやサービスの購買の7割を女性が決定するといわれる。そうした状況下、日本企業がイノベーティブな技術やサービスを開発し普及を目指すに当たり、意思決定の場に女性がいないのは不健康。また会員制交流サイト(SNS)の普及で若者の意見は無視できないものとなっており、『年齢』の視点も大事だ。もうシニア男性のみの視点での経営は難しい。科学的観点からみて企業成長にはダイバーシティーが欠かせない」

-日本企業の取り組みは進んできたのでしょうか。

「地方と都市部の格差など課題はあるが、総じて頑張っている。上場企業の女性役員比率は2012年は1・6%だったが、24年には16・8%まで増えた。経団連、東京証券取引所は30年までに女性役員比率30%以上の目標を掲げる。今の波に乗っていきたい」

-すべての女性が出世したいわけではないと思いますが。

「そこは注意しないといけない。かつて私もやらかした。30代で2人出産したが、出産当日まで働き、2日後には病室で会議、2週間後には完全復帰した。『女性だから仕事に支障が出た』と思われたくなかったし、頑張る姿を見せ女性社員を鼓舞したかった。しかしその後、一定年齢を超えた女性の退職が相次ぐ事態となり、理由を聞くと『社長のようになりたくないんです』と。考えが甘かったと思い知らされた」

「同じ女性でも価値観や、望む働き方はさまざま。もちろん男性もそう。今後は介護と仕事のバランスをどうとるかの問題も深刻化してくる。性別に関係なく多様な価値観や、個々のバックグラウンドを理解し、多様な働き方を認め、いろいろなパターンのロールモデルをつくっていけるかが、経営トップには問われる。ただ、そのパターンの中でも女性役員は高い壁。だからこそしっかり数値目標を定め、乗り越える努力をすべきだ」

-選択的夫婦別姓制度導入について今国会で議論される見通しです。

「経団連は24年6月に同制度の早期実現を求める提言を出した。ビジネス現場で女性に多くの不都合が生じている。旧姓の通称使用拡大で問題を解決できるとの主張があるが、限界はある。また改姓でアイデンティティーが失われると感じ女性もいる。大前提として選択制なのだから、家族で同姓を望む人はそうすれば良い。一つでも選択肢が多い社会を目指すべきだ」

ポイント

次原委員長はダイバーシティー推進のため、イソップ寓話で言う「太陽作戦」をとっているのだとか。経団連活動で女性を集めても「北風」にはならず、周囲に丁寧に説明し理解を求める。本業のPR会社は裏方との考えから表に出ることを控えてきたが、最近はダイバーシティーを「何とかせねば」と発信に努める。太陽作戦遂行への意思は強い。シニア男性のマントを取り去っていけるかに注目だ。

(編集委員・後藤信之)