-

業種・地域から探す

続きの記事

にっぽんプラスX

GX・DX 化学の新たな商機

化学業界はグリーン・トランスフォーメーション(GX)やデジタル変革(DX)を新たな商機と捉える。GXに向けては、各社が環境負荷低減に貢献する化学品の製造ライセンス供与を新たな収益源として狙う。資源循環の構築に向けて自治体と企業の連携強化の事例も出てきた。DXによって需要増が期待されるのが半導体関連。設備投資も相次ぐ。GXやDXへの対応を強化することで、持続可能な成長の実現へ推進する。

環境負荷低減アクセル

-

住友化学が千葉県袖ケ浦市に設けた新研究棟「イノベーションセンターMEGURU(メグル)」 -

三菱ケミカルグループや茨城県鹿嶋市など6者はプラスチックの資源循環に向けた実証実験を始める

「さらにGXを加速させる重要な1年としたい」。日本化学工業協会(日化協)の岩田圭一会長(住友化学社長)はこう2025年の展望を語る。GXは幅広い産業を素材から支える化学業界にとって対応が欠かせない分野の一つだ。研究開発などに各社は注力している。

住友化学は新研究棟「イノベーションセンターMEGURU(メグル)」を千葉県袖ケ浦市に開設し、稼働した。カーボンニュートラル(温室効果ガス〈GHG〉排出量実質ゼロ)の実現に向けて、環境負荷を低減する技術に関わる研究開発を同社千葉地区に集約・強化する。社内外の連携をより促進するなどし、新素材の早期創出につなげる。培ってきた高分子設計や触媒など石化関連の技術を生かし、ケミカルリサイクル(CR)やマテリアルリサイクルなどの革新的な技術開発や、グローバルでの社会実装につなげる。

近年、GXにつながる取り組みとして各社が力を入れているのが、環境負荷低減に貢献する製造ライセンス供与の提案だ。住友化学はアクリル樹脂(PMMA)CR技術のライセンスを米ルーマス・テクノロジーに、プロピレンオキサイド(PO)製造技術を米KBRにライセンス供与した。協業を生かして顧客の開拓につなげ、収益の拡大を狙う。

ライセンス関連では、旭化成でも取り組みが進む。旭化成は二酸化炭素(CO2)を原料とするポリカーボネート(PC)の生産などで実積を重ねてきた。今後、新たに力を入れていくライセンス型事業が「テクノロジーバリュー事業開発(TBC)」だ。

旭化成に蓄積した膨大な技術からなるノウハウなどの無形資産を生かしライセンスに限定しないさまざまな形態で提供を想定する。迅速な事業化とともに、設備投資を抑えてアセットライト(資産圧縮)での収益化を図るビジネスモデルだ。

例えば、リチウムイオンキャパシターや、超イオン伝導性リチウムイオン電池(LiB)電解液の技術などに期待がかかる。リチウムイオンキャパシターでは、さまざまな機器の低コスト化や長寿命化に貢献できるとみる。同電解液は電気自動車(EV)の航続距離の延長や、高温環境でも寿命が長いといったことが期待される。

そのほか、GXに向けた事例として活発になってきたのが、プラスチックの資源循環に向けた自治体や企業が連携して取り組む動きだ。例えば、茨城県鹿嶋市や三菱ケミカルグループ、東洋製缶グループホールディングス(HD)など6者は、茨城県でプラスチックの資源循環に向けた実証実験に乗り出す。業界横断的に連携し、CR技術を通じたプラ容器の資源循環の枠組みづくりに取り組む。25年夏めどにスタートし、26年3月までに検証結果を発表する予定だ。

具体的には、リファインバースが廃プラを回収、分別・洗浄し、三菱ケミカル茨城事業所(茨城県神栖市)に設けるCRプラントなどを通じて樹脂に再資源化する。東洋製缶グループHDで再資源化した樹脂を使った容器を製造し、キユーピーはドレッシングの容器に使う。スーパーを運営するカスミ(茨城県つくば市)の店舗で対象の商品を販売し、店頭でプラ容器回収も担う。

三菱ケミカルのCRプラントは25年夏に実証運転を開始する予定。超臨界水を用いて廃プラを油化する点が特徴で、処理能力は年2万トン。ポリオレフィンだけでなく塩ビなど処理範囲の拡大なども探る。こうした先端的なリサイクル技術の実証を含め、社会実装に向けたさまざまな取り組みが進みそうだ。

デジタル化加速 半導体活況

-

旭化成は無形資産を生かしたライセンス型事業に注力(水島製造所) -

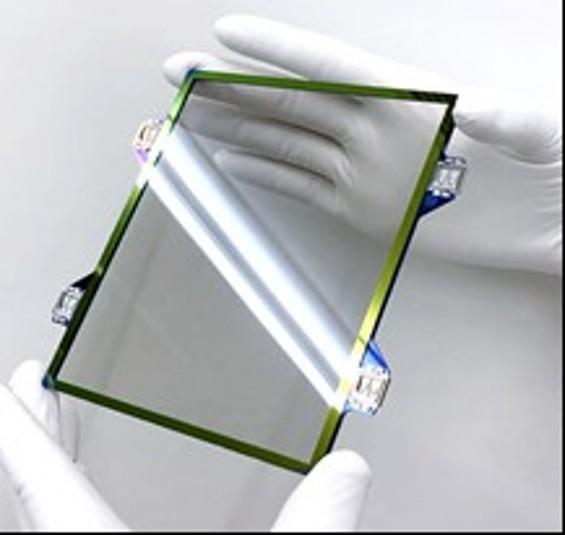

三井化学はCNTペリクルの生産体制を整備する -

三菱ケミカルグループは合成石英粉など半導体関連材料の生産体制を強化(三菱ケミカル九州事業所・福岡地区)

一方、DXはデジタル化の進展を促し、半導体需要の底上げにも貢献する。実際に化学各社でも半導体材料関連の設備投資が活発だ。

信越化学工業は半導体露光材料の製造・開発拠点を群馬県伊勢崎市に建設する。事業用地は約15万平方メートル。段階的に投資を実行する計画で、第1期では26年までの完工を目指す。投資額は用地の取得も含め約830億円を見込む。同材料事業では4番目の拠点となる。導体材料の先進拠点として位置付け、研究開発などで半導体露光材料以外でも活用する方針。

三井化学は半導体製造用の次世代露光装置で使われるカーボンナノチューブ(CNT)ペリクルを量産する。岩国大竹工場(山口県和木町)に生産設備を設け、12月に完工する予定。生産能力は年5000枚。拡大する先端半導体需要に対応する。ペリクルはフォトマスク(半導体回路の原版)の表面に装着する薄い保護膜。傷やホコリを付きにくくする機能を持つ。

AI(人工知能)などの活用が加速するとみられる中、データ処理を担う半導体は高速処理能力化や低消費電力化が求められている。このため回路線幅の超微細化ニーズが高まっており、微細化回路形成用の極端紫外線(EUV)露光技術の採用が本格的に拡大している。

そのほか、三菱ケミカルグループは半導体の製造工程で使われる合成石英粉の国内工場の生産体制を強化する。三菱ケミカル九州事業所・福岡地区(北九州市八幡西区)で新たな建屋などを設け、生産能力を従来比35%引き上げる。28年9月の稼働を見込む。

さらに、半導体製造装置や半導体デバイスの精密洗浄能力も高める。福島県に拠点を新設するほか、岩手県内の既存工場を増強する。洗浄能力は現状の岩手工場の能力と比べて2倍に高まり、いずれも26年10月に稼働する予定だ。近年の半導体市場の伸びに伴い精密洗浄の需要も拡大しており、顧客の近くで効率的にサービスを提供できる体制を整える。

三菱ケミカルグループ傘下の新菱(北九州市八幡西区)が半導体精密洗浄事業を手がけており、半導体製造装置などのパーツ洗浄能力を拡充する。

ADEKAも半導体材料に注力する。26年度を最終年度とする中期経営計画の中で、半導体材料などの戦略製品や新製品を通じて稼ぐ力を強化し、持続的な成長を図る。韓国で先端半導体成膜材料に関わる研究開発拠点を拡充するなど体制整備を推進している。

GXやDXの進展は化学メーカー自身の変革を後押しすることにもつながっている。