-

業種・地域から探す

続きの記事

京都産業界

加速する宇宙開発ー熱視線再び

宇宙、それは人類に残された数少ないフロンティア。研究や月の資源確保、宇宙空間の商業・軍事利用など、多様な思惑が交錯する中、グローバルで宇宙開発が加速している。古くは、星の動きから吉凶を占う陰陽師(おんみょうじ)が活躍した京都。天文学に関連した史跡が多く残るなど宇宙とのゆかりは深い。そして現代、京都で再び宇宙に熱視線が集まっている。次代の成長を見据えた企業や大学の〝宇宙ビジネス〟や研究を追った。

盛り上がり見せるビジネス

-

ジーエス・ユアサコーポレーションが手がける宇宙用電池

人工衛星の打ち上げ増加などを背景に、2023年は世界のロケット打ち上げ数が過去最大を記録した。ジーエス・ユアサコーポレーションはそんな人工衛星やロケットに搭載され、電子機器などの電力源として活躍する電池を手がけている。

同社の宇宙用電池は、性能や宇宙という極限の環境下でも安定動作する品質の高さから、国内で宇宙航空研究開発機構(JAXA)が打ち上げる衛星のほぼ全てに搭載されていると言われる。国際宇宙ステーション(ISS)の電源バッテリーや宇宙ステーション補給機「こうのとり」にも採用されており、宇宙開発が加速する中、同社の電池技術に世界中が注目している。

生命の起源探る手だてに

-

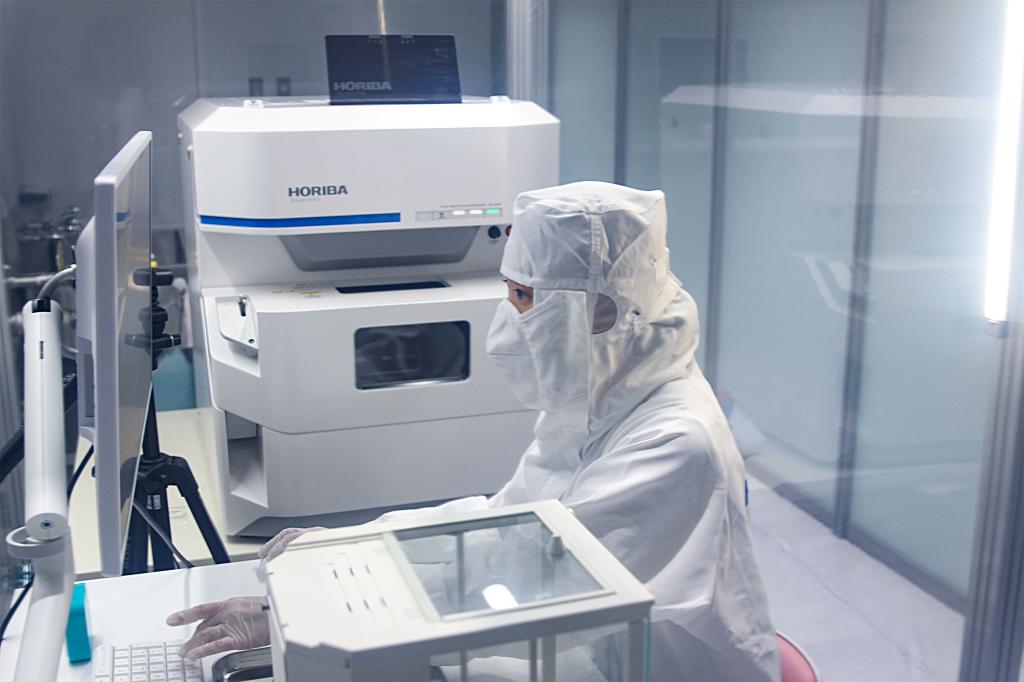

リュウグウの分析

太陽系が誕生した頃の物質をそのまま持っているとされる小惑星「リュウグウ」。太陽系や生命の起源を探るため、日本の小惑星探査機「はやぶさ2」が20年末に地球へ持ち帰った試料の分析で活躍する京都企業が堀場製作所だ。試料の分析に、同社の蛍光X線分析装置やラマン分光分析装置が使用されるほか、産学官が連携した分析プロジェクトのチームには、子会社の堀場テクノサービス(京都市南区)が名を連ねている。

リュウグウの分析をめぐっては、今年に入り、同小惑星に含まれていた水がナトリウムやマグネシウムに富んでいたことが発表された。これは、地球が誕生する以前の太陽系において、物質はどのように存在していたのか、また、地球と海水の組成を規定する化学進化を探求する上で重要な知見になるという。堀場が長年培ってきた〝はかる〟技術が太陽系や生命の起源のヒントを探る手だてになっている。

熱帯びる研究活動/産学の知見生かす

-

京セラが開発したセラミックを活用した鏡

京都では宇宙に関する研究も熱を帯びる。

創設者の故荒木俊馬博士が宇宙物理学者で、開学時から宇宙関連の教育・研究に力を入れる京都産業大学。同大は京セラや光学機器設計のフォトクロス(同左京区)と連携し、私立大最大とされる望遠鏡「荒木望遠鏡」を進化させる。

3者の知見を生かし、集光鏡を既存のガラス鏡から、軽量で温度変化による膨張や収縮がほとんどないセラミック鏡へ置き換えることで、望遠鏡の操作性向上などにつなげる。25年中の完成を目指す。