-

業種・地域から探す

続きの記事

京都産業界

次代の担い手育成

企業にとって昨今の人手不足は最大の経営課題。性別や年齢、国籍、はたまた働き方やキャリアを含め、多様な人材を活かし、個々の能力を最大限引き出して成長することが今こそ求められている。

「企業は人なり」は経営の神様の言葉だが、人材を資本と捉え、その価値を最大限に引き出す人的資本経営が注目されるなか、ヒトづくりに取り組む京都のモノづくり企業・人をクローズアップした。

ベトナム人従業員、 目標は高難度加工の習得/山岡製作所

-

高難度の加工習得を目指すトラン氏(左)

精密プレス金型や樹脂成形金型からプレス機をはじめ、各種FA装置を手がける山岡製作所は、特徴ある人材育成でも定評がある。

同社が手がける金型の構成部品の加工誤差はプラスマイナス1マイクロメートル(マイクロは100万分の1)以下というものも珍しくなく、加工設備のクセを把握し、設備の能力以上の精度が求められる。そんな現場で今、型彫放電加工を担当するベトナム人のトラン氏が急成長している。日本語の聞き取りに苦労することはあるものの、同社のアットホームな環境と独自の育成プログラム、先輩社員である関澤氏から丁寧な指導のたまものといえる。日本語の上達と高難度の加工習得に向け、日々精進を続ける。

日本・中国・タイで交流・学び/NKE

-

グローバルチーム NKE昼食会

搬送機器やパーツハンドリングなどの工場自動化(FA)機器を手がけるNKEが7月、中国やタイで働く現地社員を含めた「グローバルチーム NKE昼食会」を初開催した。全社一丸となって飛躍するため、それぞれが先行する部分を学び合い、認め合うことで相乗効果を狙う。昼食会は芸舞妓さんによる京都流のオープニングで始まり、京都に集まった国内外の社員およそ140人が舌鼓を打ち、親睦を深めた。

中村道一社長は「メールや電話しか接点が無かった人たちが、直に顔を合わせて話をできたことが一番の成果」と振り返る。今回はデジタル化で先行する中国子会社の事例を日本人社員が直に学ぶ機会も設けるなど、交流と学びのサイクルで次代の担い手を育成する。

教える側の社員も成長/西村製作所

-

総務部主任 吉本花世さん(左)

西村製作所はロール状のモノを切って巻き取るスリッターという機械を製造しているメーカーです。

毎年新卒採用に力を入れて取り組んでいて、会社説明会に来た学生が初めて出会う人が人事担当の私になります。私の第一印象=会社のイメージに直結するため、常に明るく優しい雰囲気で迎えるように心がけています。

インターンシップ(就業体験)への取り組みは早く、今ではインターンシップに参加した学生が次年度の4月に入社し、成長していく姿を見られることが喜びにつながっています。

インターンシップは、教える側の社員にとっても成長できる良い機会。社内全体が人づくりのできる雰囲気になっていると感じています。

グローバルな視野、 経営マインドを習得/日東精工

-

将来のあるべき姿を討議

ネジの年間総生産量約260億本。世界トップクラス(同社調べ)の工業用ネジ生産本数を誇る日東精工は、人は「財」と捉え、2025年度までの3カ年中期経営計画にも「人財戦略」を掲げて「誰もがいきいきと働ける環境をつくる」ことを重要課題の一つとする。同戦略では人的資本への投資と個人の能力の最大化を推進。

30代リーダーを中心に若手社員が各事業状況を確認しながら、将来のあるべき姿を討議するなど、モノづくりの能力だけでなくグローバルな視野や経営マインドを、自律的なキャリア形成、目標マネジメントを通して習得している。

レジェンドの技と誇りを継ぐ/カトーテック

-

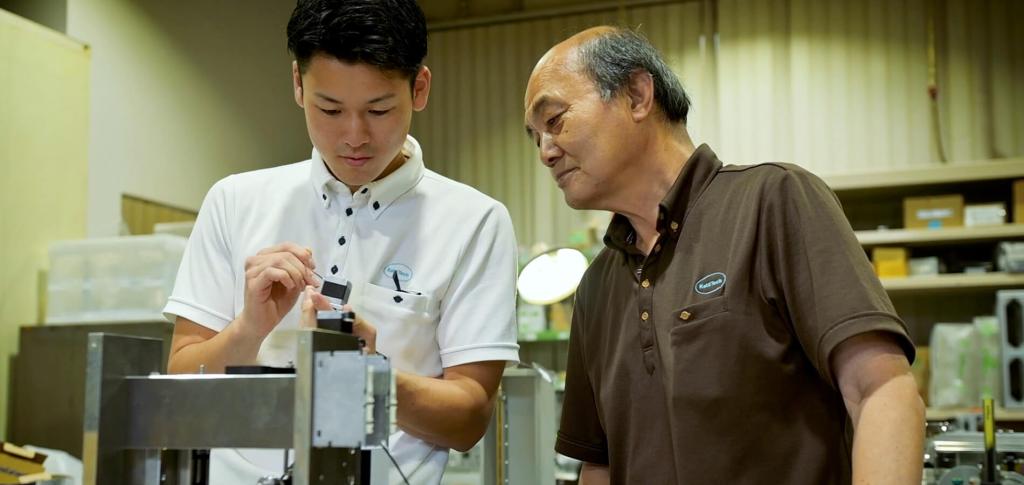

カトーテックのレジェンド・小林氏(右)

カトーテックの小林幸夫氏は社歴55年を誇る同社のレジェンド。リチウムイオン二次電池(LiB)のセパレーターに使うフィルムの製造装置の開発を取引先企業と初めて成功させた設計者である。カトーテックは、手触りを数値化する試験機の製造販売や、素材などの開発機の設計開発も手がけるメーカー。

小林氏は1980年代から機能材料の開発装置に携わり、現在は若手社員への技術継承に努めている。小林氏は「〝こういう依頼があれば、こういうことができるよ〟とやっているだけ」といたって謙虚に話すが、設計者としての誇りと専門的な知識・経験によって、社内外から厚い信頼を寄せられている。