-

業種・地域から探す

続きの記事

神奈川県特集

変革する企業を守り支える ー神奈川県の金融機関ー

【横浜銀行】中小のサステナビリティ経営を後押し

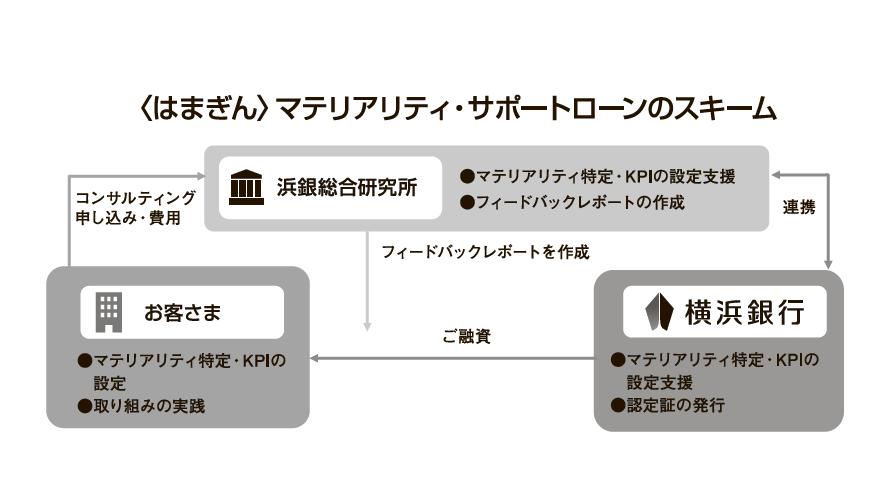

横浜銀行は取引先の法人・個人事業主のSDGs(国連の持続可能な開発目標)達成に向けた経営高度化を支援し、地域企業の持続的成長に貢献するためサステナブルファイナンスに積極的に取り組んでいる。2024年12月には中堅・中小企業を想定し、サステナビリティ経営の第一歩となるマテリアリティ(重要課題)の特定をグループの浜銀総合研究所とともにサポートする融資商品「〈はまぎん〉マテリアリティ・サポートローン」の取り扱いを始めた。

重要課題特定 具体的施策や計画策定支援

-

営業商品を企画する部署、ニーズ喚起・提案する部署でミーティング

サステナブルファイナンスは金融を通じ、環境問題や社会課題の解決を目指すアプローチ。企業の取り組み状況に応じてアドバイスやソリューション提案を行い、必要な資金を融資して後押しする。

横浜銀は19年に中小企業の事業活動とSDGsをひも付けして理解を促す「SDGsフレンズローン」の取り扱いを開始。融資の際に同行職員がSDGsについて経営者と対話し、経営理念・計画とSDGsの目標・ゴールとの関連性、具体的な行動が社会にもたらすインパクトなどを確認し合う。中小企業の資金調達を助けつつ、SDGsの啓発を目的とした融資商品だ。

22年には次のステップとして浜銀総研と開発した「SDGsターゲット検討シート」を用いて、SDGsにおける経営課題の解決に向けた具体的な施策やKPI(重要業績評価指標)の策定を支援する「SDGsフレンズローン・ネクスト」の取り扱いを始めた。融資後も施策やKPIの進捗状況をモニタリングし、必要に応じてコンサルティングやソリューションを提供している。

新たな融資商品〈はまぎん〉マテリアリティ・サポートローンは持続可能な社会の実現に向け、社内にとどまらずステークホルダーにとっても重要なマテリアリティを特定することで、SDGsを経営計画に落とし込むのが狙い。社会課題に対して取り組む姿勢を取引先や従業員などにアピールできるようになる。

持続的な成長のためのサステナビリティ経営で先行する大手企業は国連環境計画・金融イニシアティブのポジティブ・インパクト金融原則に基づき、KPIについて第三者の評価を得る「ポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)」などの活用が進む。だが、同行の松上崇志営業戦略部サステナビリティ戦略企画・法人取引推進支援グループ長は「中堅・中小企業にとっては国際原則に準拠する意義やコストなど調達の難易度が高い」と実態を話す。

この壁を取り払うため、マテリアリティ・サポートローンでは、横浜銀の手数料を不要とし、浜銀総研への費用も100万円程度に抑えることで、低コストでの調達を可能にしている。マテリアリティの特定にあたってはステークホルダーへのアンケートも実施。結果を踏まえたディスカッションを通じ、浜銀総研がマテリアリティやKPIを一覧にしたフィードバックレポートを提供する。

取り扱い開始から2カ月余りで十数社の申し込みがあり、松上グループ長は「待ちかねていたよう」と手応えを語る。同グループの前田晃秀リーダーは「この商品を第一歩として、サステナビリティ経営のフェーズを高めていってもらいたい」と期待する。

【日本政策金融公庫】子ども見守りサービスで世界へ

日本政策金融公庫(日本公庫)の創業支援を受け、「デザインとテクノロジーで社会への革新的貢献を目指す」を掲げて起業したベンチャーが順調に成長している。ビーサイズ(横浜市港北区、八木啓太社長)は2011年9月設立。まず機能美が際立つデザインの発光ダイオード(LED)デスクライトをヒットさせ、テクノロジーでは17年に全地球測位システム(GPS)を活用した子ども見守りサービスの先鞭をつける。国内で実績を積み、海外展開も始動した。

-

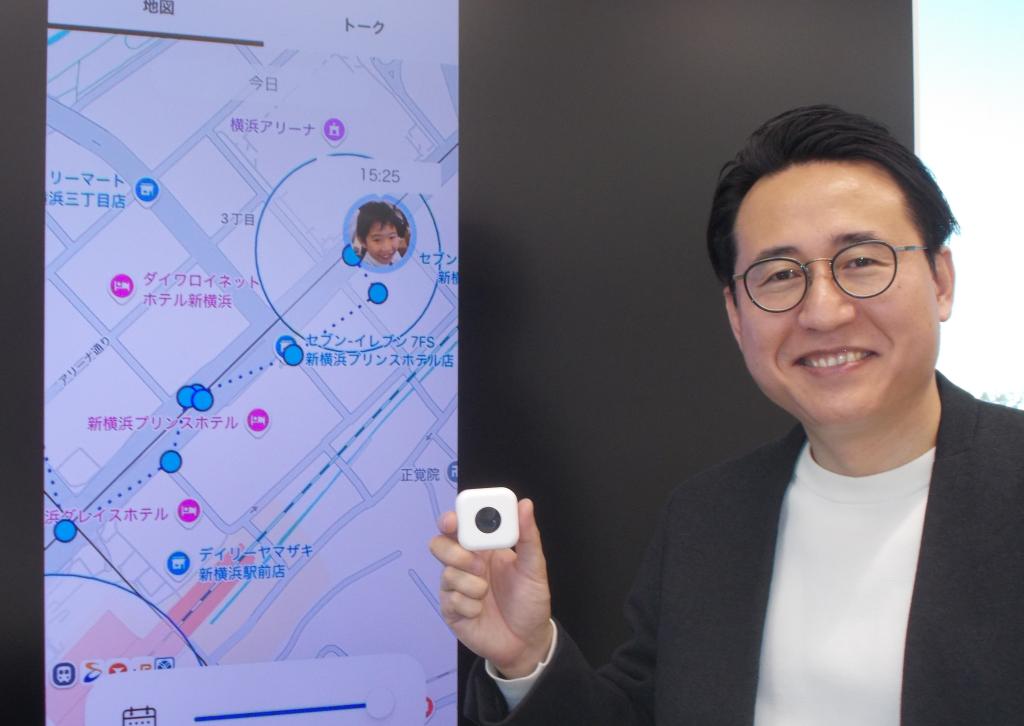

子どもの足取りまで分かるアプリ画面を説明する八木ビーサイズ社長

ビーサイズの八木社長は米アップルのパソコン「iMac」に衝撃を受けてモノづくりを志した。大学・大学院で電子工学を学び、就職した富士フイルムで医療機器の設計に従事。デザインは独学で習得した。医療用の光源として提案があった自然光に近いLEDに魅せられ、「より多くの人に届けたい」との思いからデスクライトとしての製品化を決意。退職して開発に取り組んだ。

完成したデスクライト「STROK(ストローク)」は、連続的に折れ曲がったパイプ状の意匠で発光部、台座、アームを構成。細くシンプルな外観が空間に溶け込み、視界を遮らない。“ひとり家電メーカー”としても注目を浴び、売れ行きが一気に伸びて日本公庫の創業融資を活用して量産体制を整えた。八木社長は「創業から1年も経たず決算書もないのに支援を決めてくれた」と当時を振り返る。

ビーサイズの創業支援

-

GPSサービス端末(左からGPS BoT、BoTトーク、同ディスプレー搭載モデル)

「子どもの未来につながるモノづくりを通じて社会に貢献したい」ー。子どもが生まれたことをきっかけに、そんな思いを抱いた八木社長は17年、スマートGPS「GPS BoT」を製品化した。子どもに携帯させるとスマートフォンの専用アプリで居場所を確認できる見守り端末になる。

19年にはクラウドのAI(人工知能)が行動パターンを機械学習して異常時に知らせるプッシュ通知機能により“全自動の見守り”を実現。22年には日本公庫の新事業育成資金も得て、スマホとデバイス間で音声メッセージを送り合える端末「BoTトーク」を開発し、今春の新入学を控えた2月に厚さ21ミリメートルで50ミリメートル角のコンパクトサイズのまま時刻やバッテリー残量、音声メッセージの送受信記録が分かるディスプレー搭載モデルへと進化させた。

子ども見守りGPSサービスのパイオニアとして、24年8月には米国で約1年半の実証実験を経て販売・サービスを開始。欧州市場展開の準備も進めている。

スタートアップを積極支援/日本政策金融庫横浜支店長 佐藤 信一 氏

日本公庫は「政策金融の担い手として、安心と挑戦を支え、共に未来を創る。」を使命としており、ビーサイズのように事業を立ち上げたばかりで営業実績が乏しい企業に対しても、今後の成長性などを評価しながら積極的に融資を実行してサポートしています。今後も日本公庫は、民間金融機関と連携して積極的にスタートアップ支援を行い、地域貢献に努めて参ります。