-

業種・地域から探す

続きの記事

神奈川県特集(2024年7月)

神奈川の大学-社会課題解決へ進む研究・交流 開かれたキャンパスで広がる学び

産業能率大学 課題解決型学習で地域社会と連携

-

情報マネジメント学部教授 柴田 明彦 氏 -

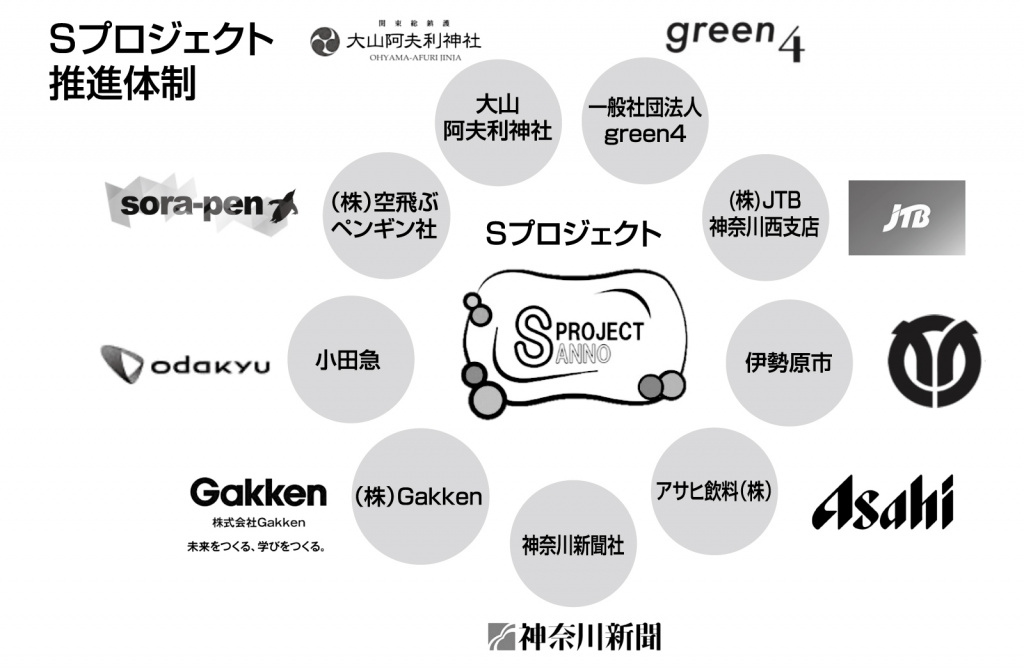

Sプロジェクト推進体制

産業能率大学は世の中で実際に役に立つ能力を育成する「実学教育」を根幹としている。授業はグループワークやプレゼンテーション、地域や企業とのコラボレーションなど、ビジネスシーンを想定して学生が主体的に学ぶアクティブラーニングが中心だ。また、現実社会が抱える問題を教材に、チームで解決策を考える課題解決型学習(PBL)に重点を置く。現場に触れ、実践と理論を組み合わせて、実社会で直面する課題を解決できる力を身につけるカリキュラムが看板だ。

産業能率大学の情報マネジメント学部がある湘南キャンパスでは、立地する神奈川県伊勢原市のほか西湘地域の自治体や観光協会と幅広く連携協定を結んでおり、地域が抱える課題の解決を通じ、学生の主体性を引き出してコラボレーション力を育み、ウィン―ウィンの関係を築いている。

同学部の柴田明彦教授はゼミ活動で2020年度、新たなPBL「Sプロジェクト」を立ち上げた。各方面のステークホルダーと連携を深め、オリジナリティーを備えた石鹸(せっけん)を媒介に話題を提供する。「S」はSoap(石鹸)、Social contributions(社会貢献)、Smile(笑顔)、Spread(広がり)の意味。国連の持続可能な開発目標(SDGs)にも通じる。

第1期(2021年2月)は湘南学園小学校(藤沢市)で石鹸作りを出前授業として展開。第2期(同年8月)は神社仏閣を中心とした「100年の森」づくりを目指す一般社団法人green4と提携し、大山阿夫利神社(伊勢原市)で祓い清めた天然塩「真塩」を配合した授与品「神塩石鹸」を企画・開発して境内で販売した。第3期(2022年7月)には共催として大山阿夫利神社が参画して「手作り石鹸ワークショップ」を開催し、第4期(2023年7月)も継続。柴田教授は「手作り石鹸ワークショップが同神社の“夏の風物詩”として定着しつつある」と話す。

ステークホルダーは段階的な広がりを見せている。大山阿夫利神社と共催になった第3期以降、伊勢原市とJTB神奈川西支店、神奈川新聞社が後援に乗り出し、第4期からアサヒ飲料とGakken(東京都品川区)が特別協賛。7月20日に開催される今夏の第5期には大山への足となっている小田急電鉄が後援に加わる。

手作り石鹸ワークショップに用いるのは、石鹸作り文化がある英国の老舗メーカー製オーガニック素材。柴田教授は「環境にも、肌にもやさしい自分だけの石鹸作りを通じてSDGsへの理解を深め、ステークホルダーにとどまらず参加者に学生が付き添ってコミュニケーションを促すことが地域社会活性化につながっていく」と展望する。

20日開催の第5期は、より大きな波及効果を期待して会場を増やし従来の3倍、最大150人の参加で開催する計画。一部会場には神奈川県立平塚中等教育学校の生徒が自己探求プログラムの一環で参加する。空飛ぶペンギン社(東京都渋谷区)の企画協力により、参加者がスマートフォンで撮影した画像をリアルタイムでスクリーンに映し出して写真コンテストも実施するなど、イベント性を高める工夫も凝らす。

横浜国立大学 ディープテックを学際的研究で地域社会へ

-

学長 梅原 出 氏 -

「半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター」の開所式

横浜国立大学が社会課題の解決に向けて多様な「知」を集結し、ディープテック(高度な科学的知見に基づく革新的技術)の“埋め込み”(社会実装)に挑んでいる。自然科学と社会科学の垣根を越えて学際的研究を進める総合学術高等研究院(IMS)に2024年度、新たに「半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター」(真鍋誠司センター長・教授)を設置した。最先端のエレクトロニクス技術によりスマートシティー(次世代環境都市)実現を促進させるなど、多様化する社会生活の課題解決と利便性向上に貢献していく。

横浜国立大学はさまざまな研究者が集う分野横断型の研究組織として2023年度にIMSを創設した。同大は2014年に世界トップが狙える先鋭的な研究分野・領域を戦略的に集約した先端科学高等研究院(IAS)を創設しており、IMSは二つ目の高等研究院になる。

IMSでは学内外の多様な人材との対話を通じてありたい未来の社会像を描き、その実現に向け学際的研究を推進する。高等研究院は学長直轄の研究組織で院長を兼務する梅原出学長は「大学には多様な知があり、知を統合して社会課題と戦える仕組みを作りたかった。社会課題を解決するにはテクノロジー以外の知見も必要になる」と創設の狙いを語る。

従来、IMSにはリスクとの共生・受容による安心安全な社会の構築を図る「リスク共生社会創造センター」、台風災害のリスク低減のほか台風エネルギー活用に取り組む「台風科学技術研究センター」、人々が能力を生かして生きる豊かな社会を目指す「豊穣(ほうじょう)な社会研究センター」、健康・医療・福祉にかかわる研究分野を融合する「次世代ヘルステクノロジー研究センター」があった。

5番目となる半導体・量子集積エレクトロニクス研究センターは「半導体へテロ集積ラボ」、「先端集積デバイスラボ」、「量子インターネットラボ」、「フォトニクスラボ」、「社会価値イノベーションラボ」の5研究室で構成する。

梅原学長は同センターについて「まさにディープテック。最先端チップの研究開発に併せて、複数チップを3次元積層して効率的に回路を形成するチップレットに代表される後工程の技術開発に取り組み、次世代の量子デバイスへとつなぐ。社会科学系の知が躍動してイノベーションエコシステムが形作られ、新技術の社会実装が進んでいく」と展望する。

日本の半導体産業は世界との競争で後れを取った。だが、回路線幅がナノメートル(ナノは10億分の1)の1ケタ台となって、従来の平面的な微細化・高集積化による性能向上は難しくなっている。半導体チップをリードフレームやパッケージ基板に固定・配線し、ICとして仕上げる後工程の装置や材料は国内メーカーが高い技術力を誇る。日本の半導体産業にとって、逃せない復権の好機だ。

梅原学長は「スマートシティーにおいて利活用が期待される水素エネルギー研究では50年の実績がある。ディープテックを社会に埋め込み、新しい産業を興すスキームをつくる」と気を引き締める。

神奈川工科大学 地域にひらかれた大学へ KAIT TOWN開設

-

研究推進機構 機構長 脇田 敏裕 氏(左)、地域連携・貢献センター センター長 小川 喜道 氏(右) -

KAIT TOWNはeスポーツのトレーニングルームやパソコン機器、高速通信ネットワークを備える

神奈川工科大学(KAIT)が、地域連携推進に向けた体制を整備している。4月に地域開放型施設「KAIT TOWN」を開設。同施設を活用し、従来から注力してきた防災や健康・医療の分野で地域課題を解決する取り組みを推進する。さらに、eスポーツの活動拠点にも位置づける。世界に市場が広がるeスポーツの研究や学生のサークル活動を振興することで、地域の活性化とIT人材の育成に結びつける。

「『教育・研究を通じて地域社会との連携強化に努める』のが本学の理念。教育、研究、地域連携の好循環を作り出したい」。同大学研究推進機構の脇田敏裕機構長は、同施設開設の狙いをこう説明する。

同大学は地域への貢献を大きな目的として掲げ、地域課題に基づいた研究や教育を実践する。そこで、市民との交流を広げる施設として開設したのが今回のKAIT TOWNだ。施設は2階建て、延べ床面積約1200平方メートル。多目的のコミュニケーション室やホールを設けた。地域連携・貢献センターの小川喜道センター長は「市民と学生、教職員が一緒に交流したり研究したりできる場所に設計した」と説明する。

同施設の役割の一つが地域防災への貢献だ。一般的な建物の1・5倍の耐震強度で設計しており、災害時に地域の復興拠点として活用されることを想定する。非常時に医療関連のケアもできるように非常用電源の整備を計画中。災害時の施設利用方針は地元の厚木市と協議を進める。

また、地域の高齢者の健康サポートも手がける。同大学は従来から、地域の高齢者の健康状態のデータを取得し、そのデータに基づいて最適な運動方法や食生活を提案する研究を進めてきた。こうした研究の活動拠点としてもKAIT TOWNを活用。血圧や骨密度などの計測機器を設置し、地域の高齢者の健康データを取得する取り組みなどを行う。

さらに、eスポーツの振興拠点にも活用する。施設内にはeスポーツのトレーニングルームやパソコン機器、高速通信ネットワークを整備し、ホールでの大規模な大会開催も可能だ。競技者や観戦者が世界中に広がるeスポーツの振興は、大学や地域を国内外にアピールするきっかけにもなる。併せてeスポーツ関連の研究活動を推進することで、IT分野の新たな研究成果の創出も期待できる。

そのほか、KAIT TOWNを核に、地域の子どもや企業・自治体関係者などさまざまな人との交流を促す。今夏には小中高生対象のサイエンス教室の開催を予定。地元の厚木商工会議所との連携プロジェクトや、自治体などと連携して地域課題に基づいた研究テーマを議論するための研究会開催などを検討していく。

こうした取り組みを通じ、地域にひらかれた大学となることを目指す。小川センター長は「市民の方々に気楽に来ていただきたい。学生や教職員と市民が交流することで、特に若い学生には有益になる」と強調。脇田機構長も「地域課題に基づいた教育や研究の実践のため、まずは市民の方々に大学を知っていただき、交流できる場づくりをしていきたい。そのためにさまざまなイベントを企画していく」と話している。

神奈川大学 特色ある研究で社会課題を解決

-

副学長 林 憲玉 氏 -

界面活性剤を使わず水と油を混ぜ合わせる特許技術を使った化粧品ブランド「PROUD BLUE」(未来環境テクノロジー)

神奈川大学は文系・理工系11学部22学科を擁する総合大学として、英国の高等教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)が発表した「THE 世界大学ランキング2024」(World University Rankings2024)において1501位タイにランキングされた。教育、研究環境、研究の質、産業界、国際性の5分野17指標でスコアを算出しており、日本国内の大学に絞ると70-80位前後になる。日本の大学数全体でみると上位10%に入り、研究力のある大学として評価を得つつある。

神奈川大学で研究と社会連携を担当する林憲玉副学長は「高い研究力を背景に産学官連携の体制を強化し、企業や官公庁との共同研究の推進や知的財産の活用を積極的に進めている」と話す。具体的な取り組みの一つとして2023年夏に地元の横浜市と連携し、みなとみらい地区で海中ソーラーパネルの発電実証実験を始めたことは話題を呼んだ。カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)に向けた産学官連携による日本初の試みだ。

知的財産の活用では同大の100%出資子会社である未来環境テクノロジーが技術移転機関(TLO)となり、界面活性剤を使わずに水と油を混ぜ合わせる特許「三相乳化技術」を20社以上に技術導出している。市場投入された商品も多く研究成果の社会実装、産学連携の好事例となっている。食品メーカーや化粧品メーカーなどのBツーC(対消費者)商材が中心だが、近年はBツーB(企業間)用途が増加傾向。三相乳化技術が乳化にとどまらず、化学的な反応場にも有効である汎用性の表れといえる。

また、建築業界に幅広く普及する耐震補強工法「座屈拘束ブレース」も同大発の特許技術。総合大学としてさまざまな分野で最先端の研究成果を生み出され、社会で活用されている。

神奈川大学は将来構想に基づき新たに策定した中期計画が2024年から始まり、計画の最終年である2028年に創立100周年を迎える。研究力や産学官連携の実績をもとに、大学としてより社会課題の解決に資するため、中期計画ではカーボンニュートラルにかかわる研究の推進を重点的に行っていくことを示した。

一方、同大ではここ数年、急激に大学発ベンチャー創出の機運が高まっている。2021年度にベンチャー認定制度を設けてスタートアップ支援を本格化したことが奏功し、2023年度に認定第1号ベンチャー企業が誕生し、すぐに2社目の認定に至った。

林副学長は「研究成果を社会実装する一つの形として、大学発ベンチャーも重要な選択肢に入ってきた。今まで創出されなかったベンチャー企業が、支援開始から1年余りで2社誕生し、2024年度中にも2-3社の創出が見込まれる。どれも社会課題解決に資する企業となっており、大学発の技術が社会貢献につながっていることに誇りを感じる。今後は、より大学発ベンチャー創出の支援を活発化し、またアントレプレナーシップ(起業家精神)教育にも力を入れ、学生のうちから起業家マインドの醸成をしていきたいと考えている」と話す。