-

業種・地域から探す

続きの記事

茨城県産業

将来の飛躍に向けて挑戦を続ける茨城県産業界。原材料やエネルギー価格の高騰を受けて景気の先行きには不透明感が漂うものの、中長期的の経営基盤強化を見据えた人材育成や、新規事業創出を目指す取り組みが官民で着実に進展している。今回の「茨城県産業特集」では、大井川和彦茨城県知事のメッセージのほか、県内の企業立地動向、県内の国立大学の動向や大手企業の地域貢献などを10ページにわたり紹介する。

茨城県内国立大学の取り組み

茨城県内の国立大学の動きが加速している。先行き不透明で将来の予測が困難な現代に研究や教育で社会課題の解決を目指している。また茨城県は全国で唯一、総合国立大学を2校かかえる。それぞれの強みを生かしながら、周辺地域をはじめ国内外に広くインパクトを与える。各大学の最近の動きを取材した。

筑波大学

ゲノム解析 疾患リスク回避・軽減

-

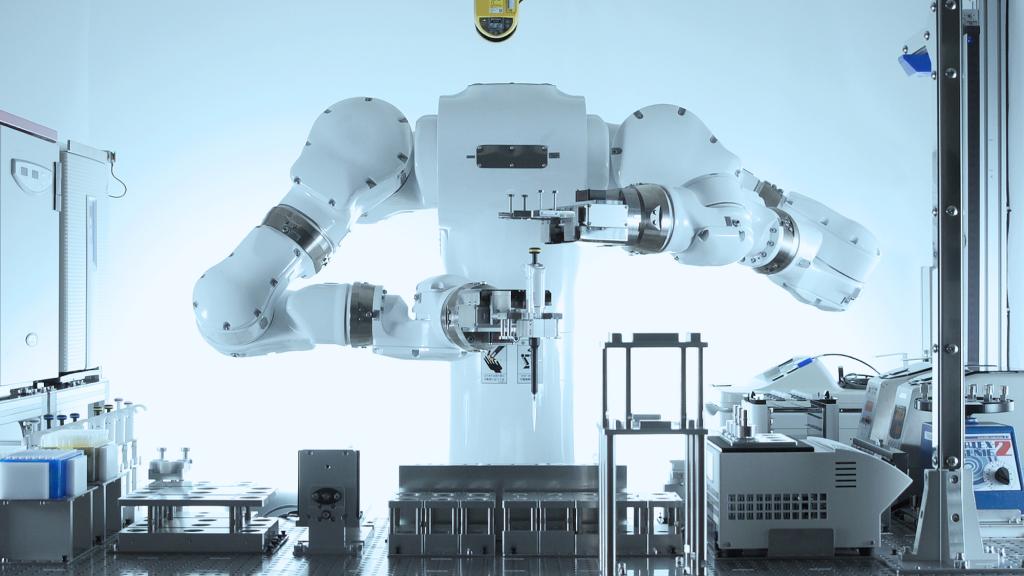

ゲノム解析の前処理をするロボット(提供:ロボティック・バイオロジー・インスティテュート)

筑波大学付属病院のつくば予防医学研究センターは、遺伝子情報を使った疾患のリスク回避や軽減に取り組む。学内にゲノム情報を解析できる設備を持ち、被験者はワンストップで検査を受けられる。解析を担当するプレシジョン・メディスン開発研究センターでは、これまでに計1万人以上の遺伝子を扱ってきた。同開発研究センター長の佐藤孝明特命教授は「がんなどさまざまな遺伝子由来の病気リスクが分かる」と説明する。

検査には血液を使う。つくば予防医学研究センターなどで採血し、成分調製を経て、専用の解析装置で遺伝子の配列情報を得る。取得した情報を既存のデータベースと照合して、将来的な病気のリスクを見定める。

現在も病気にかかるリスクについては、原因が明確化できていないことも多い。体質によっては、処方薬の副作用で別の疾患を悪化させることもあるという。「事前に遺伝子情報を知ることで救える命を救う。難病や少子化対策にも繋がる」(佐藤特命教授)と熱を込める。

スタートアップ 小型産業用ロボットで起業

-

クローサーの小型協働パレタイズロボット「パレタイジー」

筑波大学から社会課題の解決を目指したスタートアップが生まれている。高度な研究を生かし、成果を社会実装させる。同大発スタートアップは、10月1日時点で計244社にのぼる。2022年時点の国内大学別スタートアップの数は東京大学と京都大学、慶応義塾大学に次ぐ4位だった。

小型産業用ロボットの普及を目指すCloser(クローサー、茨城県つくば市、樋口翔太社長)も、その一つだ。ロボット導入があまり進んでいない食品・化粧品・医薬品などの小規模な製造現場に焦点を当て、小型パレタイズロボットを開発する。独自ソフトウェアにより、専門知識不要の簡単設定を実現し、人手不足を解消しながら生産効率を高める。

樋口社長は幼少期からロボットに強い興味を抱き、国際大会で優勝するなど実績を積み上げてきた。先端技術を実用化することで社会課題の解決に挑むために起業した。「先端技術を活かし、世界で戦う産業を作る」(樋口社長)と決意する。

つくばチャレンジ 公道で自律走行ロボット実証

-

当日は73台が走行し、14台が完走した

筑波大学から生まれた実証実験が、社会課題解決への一歩へ繋がっている。公道で開く自律走行ロボットの実証実験イベント「つくばチャレンジ」が、12月8日につくば市内で開かれた。つくば市が事務局をする「つくばチャレンジ実行委員会」が主催。複数の課題をこなしながら、完走を目指した。実行委員長を務める筑波大の大矢晃久教授は「ここで学んだことが、社会のさまざまな技術要素に生かされることを願う」と意気込む。

全長1メートルほどのロボットが、コース上の信号や人などの障害物をセンサーやカメラで認識し、ロボットが適切に対処する様子が見られた。今年は企業や大学などから計78チームが参加した。

イベントは、筑波大内で独自に行っていた実証から始まった。07年に第1回を開き、毎年実施している。順位づけはせず賞金もない。それぞれが持つ課題に対して互いの知見を共有し、社会全体の技術レベルの向上を目標にしている。

茨城大学

スタートアップ創業支援/都内にサテライトオフィス開設

-

都内にサテライトオフィスを新設した茨城大学の太田寛行学長

茨城大学は、スタートアップの創業支援に取り組む。6月東京都内にサテライトオフィスを立ち上げたほか、学内の規約・運用の整備を進め、学生や教職員が創業しやすい環境を整備する。研究成果の社会実装として、スタートアップ支援をする。同大が認定した茨城大発スタートアップの件数は現在10件だ。スタートアップの創出を担当する研究・産学官連携機構(iRIC)の酒井宗寿准教授は「大学認定の企業を2030年頃に25社に増やしたい」と展望する。

学生向けには「アントレプレナーシップ教育プログラム」を提供する。全学年を対象にし、起業に必要な知識や能力を身につけられる講義や企業へのインターンシップ(就業体験)、ビジネスコンテストを用意する。現在プログラムに参加する受講生の中には、数人で起業サークルを立ち上げる動きもあり、学生にアントレプレナーシップ(起業家精神)が芽生え始めている。

茨城大がスタートアップの創出に動き始めたのは18年頃から。全学的な研究推進と産学連携、スタートアップ支援を担う司令塔としてiRICを設置したことがきっかけだ。学内の研究成果の特許出願の規則、ストックオプションの取り扱いなどを22年度末にかけて整備した。

-

活発な意見交換がされたサイエンスアイディアソン

外部機関との連携にも積極的に取り組む。首都圏の大学を中心とする大学発スタートアップ育成のプラットフォームにも参加し、限られた人員での学内シーズの発見の効率化と起業に向けたマッチングを促進。「研究の社会実装の手段としての起業という選択を後押しできる」と酒井准教授は解説する。

18年に人工知能(AI)事業を手がけるCollabWiz(コラボウィズ、茨城県日立市)や、23年に植物内生菌を使った土壌資材を研究開発するエンドファイト(東京都千代田区)が立ち上がるなど、成果も見え始めた。酒井准教授は「研究成果で無駄なものはない」と強調し、起業支援を加速させる。

社会課題解決へ挑戦し続ける/

研究・産学官連携機構 酒井 宗寿 准教授

ー東京都内に創発オフィスを開きました。

「東京には国内の経営資本の約半分が集まっている。茨城県は経済的にも魅力的な地域だが、より事業を拡大できる機会があるならば、それを生かす姿勢だ。茨城県は都内とのアクセス性も高い。スタートアップが県内に研究の軸足を置きながら、都内でも活動することを想定している」

ースタートアップを生み出す大学教育的な役割は。

「社会的課題を解決する能力を身につけてもらうことが大事だと考える。起業した数に目が向きがちだが、法人登記だけであれば難易度は高くない。どのように課題を見つけていくか挑戦し続けることが肝要だ」

ー今後に向けては。

「茨城県自体がスタートアップ育成に積極的であることが追い風になっている。10月にはプラットフォームを活用したアイデアソンを水戸市内で開き、大きな手ごたえを得た。事業を通じた多様な業界のニーズとの出合いが、新たな価値ある研究を創発する例も出てきている。研究の活性化やイノベーションへと着実につなげていきたい」