-

業種・地域から探す

続きの記事

茨城県産業

将来の飛躍に向けて挑戦を続ける茨城県産業界。原材料やエネルギー価格の高騰を受けて景気の先行きには不透明感が漂うものの、中長期的の経営基盤強化を見据えた人材育成や、新規事業創出を目指す取り組みが官民で着実に進展している。今回の「茨城県産業特集」では、大井川和彦茨城県知事のメッセージのほか、県内の企業立地動向、県内の国立大学の動向や大手企業の地域貢献などを10ページにわたり紹介する。

茨城県内に広がる共創・イノベーション

茨城県内では、モノづくり企業や研究機関が多く立地する利点を生かした共創の輪が広がる。県や支援機関が繋ぎ役となり、イベントやセミナーを通じて交流を深める。スタートアップが成長する土壌を作り、技術革新を促す。

さまざまな連携を通じて成長を後押し/つくば研究支援センター

-

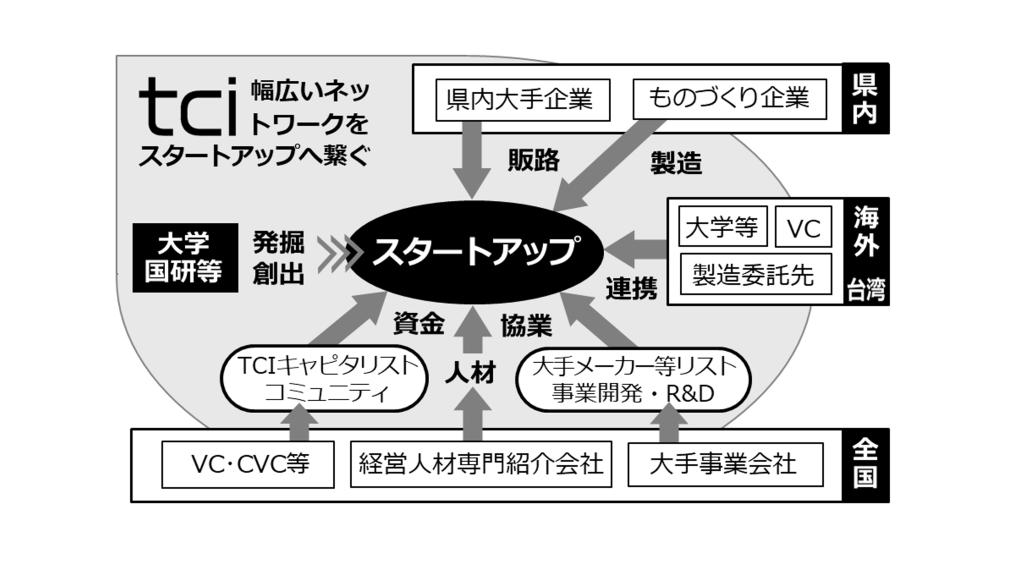

ネットワークを駆使して、スタートアップと各機関をつなぐ

つくば研究支援センター(茨城県つくば市、箕輪浩德社長)は、スタートアップのワンストップ窓口だ。研究機関や企業、行政などと連携し、地域活性化に貢献する拠点を目指す。施設提供や交流会・ピッチイベントの企画運営、専門の支援員の助言などを通じ、スタートアップの成長を後押しする。

スタートアップが大手企業やベンチャーキャピタル(VC)と接点を持てるイベントを展開する。ハイブリッド型のピッチイベント「つくば発研究シーズ/ベンチャー技術発表会」では、大手メーカーを中心に毎回200―300人程が参加し、つくばを中心に茨城県内の優れた研究シーズや先端技術を持つ研究機関やスタートアップの発表に耳を傾けた。

資金調達に特化したピッチイベントでは、VCやコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)から40人が参加した。TCIの尾形敦常務は「つくばは研究機関から生まれるディープテック系のスタートアップが多い。収益を生むまで時間がかかる場合も多く、資金調達が大きなハードルになっている」と説明する。

TCIでは、独自の投資家コミュニティーも形成する。現在41人が参加し、情報交換を活発化させている。「顔が見えるコミュニティー作りを意識している」(尾形常務)と、リアルな交流の重要性を強調する。

近年は事業化前のシーズの発掘にも注力する。各研究機関が集積するつくば市では、社会課題の解決に繋がる可能性を持った技術が数多く眠っている。5―6日に開いた「第5回TCIベンチャーアワード」では、シーズ部門を新設した。技術シーズの社会実装などを通じ、スタートアップのエコシステム形成をサポートする。

中小企業の新たな可能性を引き出す/日立地区産業支援センター

日立地区産業支援センター(HITS、茨城県日立市)は、茨城県の県北地域を対象に中小企業の販路拡大や人材育成などをサポートする。年間500回以上の企業訪問や展示会の共同出展、セミナーを実施している。近年はオープンイノベーションの促進にも力を入れる11月には日立市内で開かれた中小企業とスタートアップ、研究機関などが交流するイベントに協力した。さまざまな取り組みで、地域産業の活性化に貢献する。

-

JR日立駅で開いた交流イベント

2022年度に関東経済産業局と連携して「地域の人事部」を立ち上げ、外部人材を活用した中小企業の課題解決に取り組む。中小製造業では技術者に加え専門人材も不足気味。副業や兼業の促進に既に取り組むほか、定年退職後でも働く意欲のある専門人材を地域企業と結びつける事業にも25年度に挑戦する。

講習ではマシニングセンター(MC)やCADをはじめとした技術訓練から、品質管理やデジタル変革(DX)などの内容を用意する。菊野洋二センター長は「人材育成は地域共通の課題だ」と分析する。

日立市をはじめとした県北地域は、日立製作所の企業城下町として栄えてきた。現在も多くの中小製造業がサプライヤーとして操業する地域だ。その一方、大手企業の事業再編や国際競争の激化などにより、既存のサプライチェーンが大幅に変化している。販路開拓が喫緊の課題だ。

茨城県が主催となりJR日立駅構内で開いた交流イベント「HITACHI IGNITE」も、新製品・新技術の開発や、販路開拓などへの第一歩だ。同センターは後援として参加した。スタートアップには、モノづくりの拠点を持たないファブレスの企業も多い。高い技術力を生かした相互連携で、ビジネスを切り拓く。

モノづくりの力も生かして貢献/茨城県

-

つくば市内で開いた交流会

茨城県はスタートアップのエコシステム(生態系)形成を目指している。研究機関が多く立地し、ディープテックを中心にスタートアップが生まれやすい環境にあることを生かす。県がスタートアップのサービスを公共調達に採用したり、地元製造業との交流会などを開いたりして、地域経済への波及効果を狙う。

6月に県が始めた「茨城ベンチャートライアル優良商品等創出事業者認定制度」は、認定スタートアップの公共調達を優遇し、スタートアップの自走化を支える。第1回で9社を認定した。8月には筑波大学発のピクシーダストテクノロジーズが提供する会話の可視化サービスを導入した。現在も県と認定企業間で協議を重ね、次なる導入製品・サービスを協議している。

また、新たな企業の認定に向けた準備も進める。県の宇都宮隆広技術革新課長は「新興企業に焦点を当てた認定事業は、現在茨城県だけ。認定に関する問い合わせも多い」と手応えを見せる。

スタートアップとモノづくり企業の関係も活発化させる。県内には、日立製作所をはじめとする大手メーカーの下請けとして技術を磨いてきた中堅・中小モノづくり企業が多い。一方で、一部の大手企業のIT事業拡大や海外移転などによる県内事業所縮小の影響で、そこから受注していた中堅・中小製造業の売り上げが減少する例も少なくない。

県の大竹真貴産業戦略部長は「スタートアップがモノづくり企業に製品開発を依頼するなど相互の関係を強化し、地域全体を盛り上げるきっかけにつなげたい」と展望する。

茨城県はつくば市やつくば研究支援センター(TCI、つくば市)と、2022年8月から「ものづくり企業とベンチャー企業と研究者たちの交流会」を開いている。地元を中心とした大手・中堅製造業、スタートアップ、県内研究機関の研究者が集まる。互いの強みや困りごとを発表し合い、マッチングさせる。このほど開いた交流会には関係者ら98人が参加した。

茨城県は25年度までの「第2次茨城県総合計画」の中で「3億円以上の資金調達を年間5件以上」をスタートアップ育成の指標として掲げる。現在までのスタートアップ支援事業については「おおむね合格点でないか」と大竹部長は評価する。東京との近接性などもあり、スタートアップの開発拠点も茨城県に進出する。産業集積として、県内外に県の魅力をアピールする。