-

業種・地域から探す

続きの記事

地球環境

DAC技術が日本で進展 CO2直接回収で脱炭素

日本は2050年のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)を目指している。その一方、近年は電力消費量が増加傾向にあり、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)がとりまとめた第6次評価報告書(AR6)のシナリオよると、50年前後における日本国内の二酸化炭素(CO2)残余排出量は年間約5000万-2億4000万トンと予想されている。そこで注目されるのが、直接的に大気からCO2を取り除く「DAC(ダイレクト・エア・キャプチャー)」の技術だ。

DACとは。海外では実用化の動き

DACの施設では大きなファンで装置に空気を送り込み、設置した吸収剤にCO2を吸着させて回収する。しかし大気中に含まれるCO2はわずか0・04%と低濃度であるため、DACで効率よく回収するには課題も多い。似た技術に高濃度のCO2が含まれる工場の排気などを回収し貯留するCCS、さらに回収したCO2を活用するCCUSといった技術もある。

国際エネルギー機関(IEA)によると、世界全体で30年には1年あたり9000万トン、50年には1年あたり9億8000万トンのDACによるCO2回収が必要とされ、市場規模の拡大も見込んだ投資も盛んだ。海外では実用化に向け大規模な施設が建設され、運用が始まっている。一方日本でも画期的な技術が開発されつつある。

東京都が進めるDACによるカーボンステーション事業

-

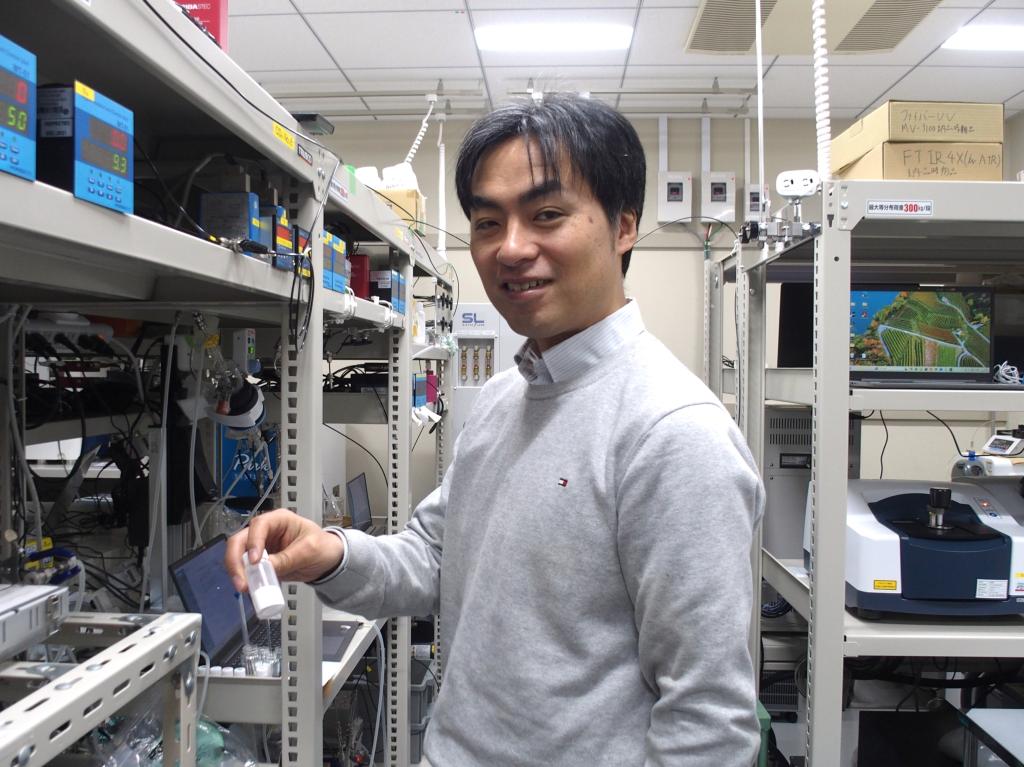

都のカーボンステーションプロジェクトでCO2吸収材として使われるアミン修飾シリカを手に説明をする山添教授 -

東京都立大の山添誠司教授を中心としたチームは、東京都主催の大学研究者による事業提案制度で「DACによるカーボンステーション開発事業」を提案し、事業として選定された。東京都はこの事業に3年間で3億9000万円を支援する。

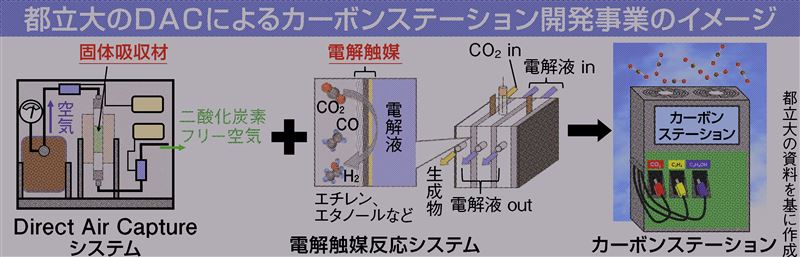

このプロジェクトでは、DACと回収したCO2を炭素資源に変換する電解システムを合わせた「カーボンステーション」を開発する計画だ。CO2の削減だけでなく、炭素資源の供給・有効活用方法の創出で、世界に先駆けた持続可能な都市社会のモデルの構築をめざす。

ここでCO2の吸収剤として使われている素材は、都立大で開発している「アミン修飾シリカ」と呼ばれる固体だ。粉末状のアミン修飾シリカに大気を通すと、含まれるCO2をほぼ100%回収できる。山添教授はこの方式で27年のプロトタイプの完成を目指している。

従来より効率よくCO2を回収する画期的技術

-

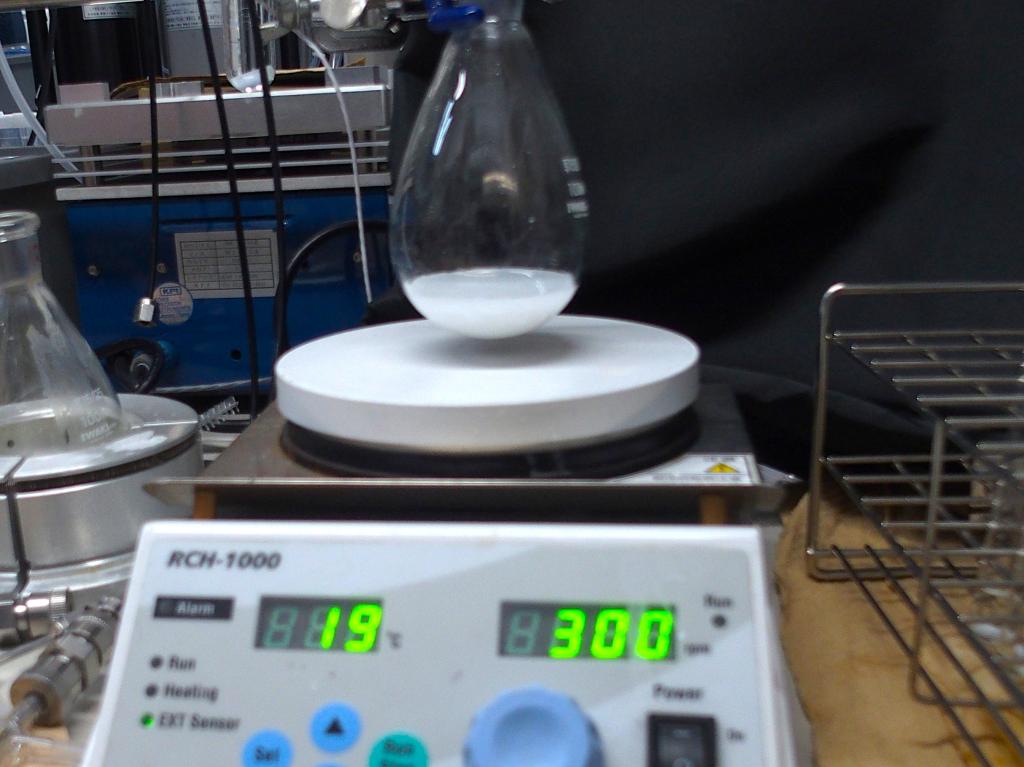

カルバミン酸の懸濁液。イソホロンジアミン(IPDA)の水溶液に大気を通すと、CO2と反応してカルバミン酸ができる。

さらに山添教授は新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のプロジェクトで、「イソホロンジアミン(IPDA)」という化合物を使ったDAC技術の実用化に向けた研究も進めている。この技術が画期的なのは、従来よりも効率よく2倍以上の速度でCO2の回収ができる点だ。

IPDAの水溶液に大気を通すと、CO2と反応して固体の「カルバミン酸」ができる。このカルバミン酸が懸濁した状態で窒素気流中、水溶液を60度Cに加熱すると、水溶液中のCO2が脱離し回収が可能になる。従来の技術ではCO2の回収の際に100度C程度まで加熱する必要があった。加熱のためにエネルギーを使うと、せっかくDACでCO2を回収しても、加熱の際にCO2を排出しかねないが、この技術では加熱のエネルギーを削減できる。また、水溶液からCO2を取り出すと固体のカルバミン酸から水溶液側にCO2が溶け出し、そのCO2を取り出すというサイクルが繰り返される。

DACで回収したCO2は地下に貯留することでネガティブエミッションが可能になる。現在は化石燃料を採掘した後のスペースなどに埋設している場合がほとんど。日本では北海道の苫小牧で例があるが、ほかに可能な場所はほとんどない。そこでCO2を炭素資源と考えてカーボンサイクルを回していくことが必要になる。

DACからカーボンクレジット市場へ

日本では23年10月、東京証券取引所にカーボンクレジットの市場が開設され、1年間で50万トン分が取引された。今後はDACで回収したCO2も、カーボンクレジットとして取引できるようになれば、CO2排出量の目標を超えてしまった企業などが購入してオフセットに活用することができる。

欧州では、DACの技術をリードするスイスの新興企業クライムワークスが24年10月に米金融大手のモルガン・スタンレーと4万トン分のCO2除去に向け長期契約を締結。モルガン・スタンレーにとっては初のDACによるカーボンクレジットの取引となる。

今後日本でもDAC由来のカーボンクレジットの市場が拡大することによってDACの価値の評価が高まる可能性がある。早期の投資が進めば研究開発の促進や海外での競争力の獲得につながるため、国も需要拡大のための環境整備を検討している。

水素とコラボ、利用促進

24年10月、水素社会の実現を促す「水素社会推進法」が施行された。製造に伴うCO2排出量が一定以下の水素を「低炭素水素」と定義し、この利用や供給を行う設備投資への助成や既存燃料との価格差を埋めるための支援を行う。国は世界の脱炭素化への動きから、エネルギーとしての水素の需要が高まると見込む。4月に開幕する大阪・関西万博では、岩谷産業が開発した水素燃料電池船「まほろば」が運航する予定だ。

水素の製造工程ではCO2を排出する場合もあるが、CCUSなどの技術を組み合わせれば排出量を減らすことが可能だ。またDACで回収したCO2を水素と反応させてメタンやエタノール、合成燃料といったエネルギー源を製造することもできる。液体や固体の形で貯蔵・運搬しやすくなれば、より利用が活発になることが予想される。