-

業種・地域から探す

続きの記事

地球環境

LCA活用で企業活動の環境負荷低減

-

早稲田大学 理工学術院教授 伊坪 徳宏

早稲田大学 理工学術院教授 伊坪 徳宏

【略歴】阪大工卒。東大にて博士(工学)。専門は環境影響評価、環境経営。LCAの研究に長年携わり、環境影響評価手法「LIME」を開発。LCAや環境に関する数多くのプロジェクトの代表などを歴任。著書『LIME3-グローバルスケールのLCAを実現する環境影響評価手法-』(編著)など。

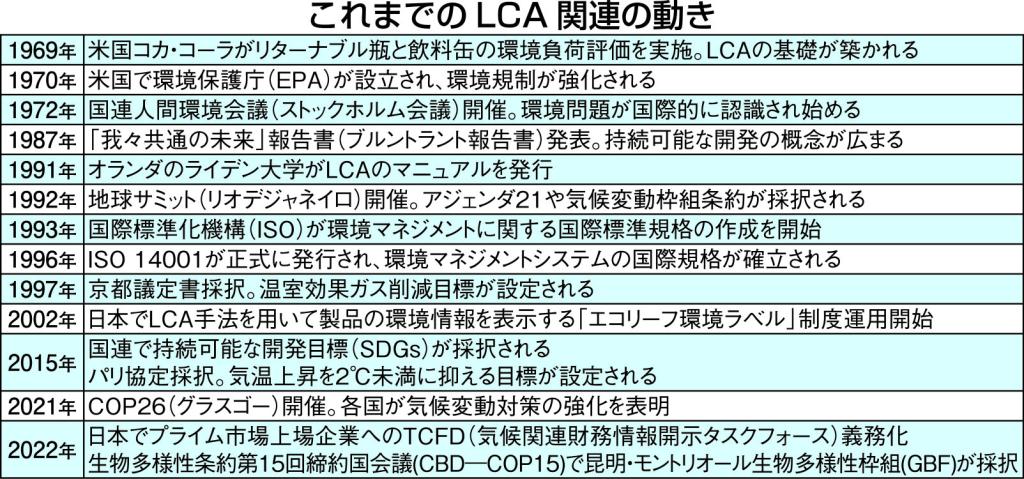

ライフサイクルアセスメント(LCA)は製品やサービスの原料の調達から生産・流通・消費、廃棄、リサイクルまでのライフサイクル全体の環境負荷を定量的に評価する方法だ。カーボンフットプリント(CFP)など、さまざまな環境負荷がLCAの手法で算定されるようになった。自然環境から原材料や水などの資源を調達する製造業がLCAを導入して自社の環境負荷を認識しその情報を開示することの意義について、LCA研究の第一人者、早稲田大学の伊坪徳宏教授に聞いた。

LCAとは。温暖化対策と社会課題解決の両立

-LCAの意義とは。

「異なる立場の人とライフサイクル全体の環境負荷についての情報を共有するコミュニケーションツールにできることだ。LCAでは製品を製造した個々の企業の環境負荷だけでなく、バリューチェーン全体のライフサイクルに着目する。自社が直接関わらない他社の活動にも目を向け、その環境影響を情報源として、より環境負荷の少ないエネルギー源を選択したり原材料を変更したりするなど、行動を変えることができる。科学的なプロセスを通して環境負荷を評価するので、活用しやすい情報源といえる」

「開示した情報を企業戦略に生かそうと努力している企業も多い。脱炭素を達成しなければマーケットを失うという認識から、例えば温室効果ガス(GHG)削減目標達成のためのマイルストーンをどう描くかということにLCAは使われている」

ーLCAが環境問題だけでなく社会問題にも深く関与した事例はありますか。

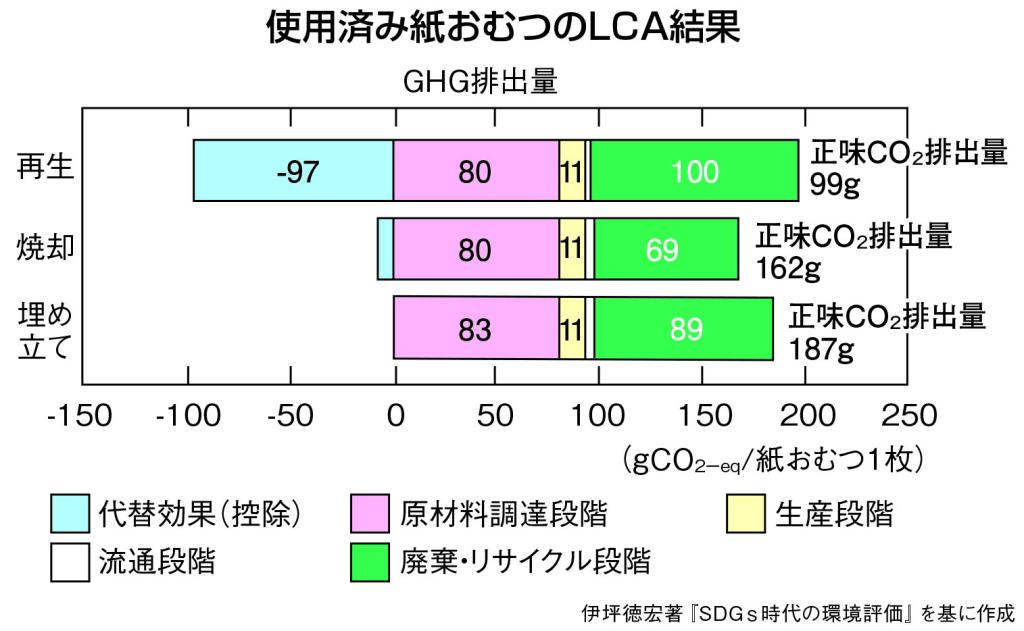

「鹿児島県志布志市での使用済み紙おむつリサイクルの事例がある。地方における過疎化・人口減少・高齢化を象徴するのが紙おむつの処分の問題で、自治体にとっては焼却にもコストがかかる。LCAの手法で紙おむつ1枚当たりのCFPを算出したところ、二酸化炭素(CO2)排出量は162グラム。そのうち69グラムが焼却する際のものだった。そこで紙おむつを製造するユニ・チャーム社が志布志市と連携して紙おむつの再資源化の事業を立ち上げ、再生装置を開発して処理を行った。紙おむつの破砕・洗浄・殺菌などの処理の際に出たCO2は100㌘だったが、リサイクルされたプラスチックやパルプは再利用が可能なので、全体として4割ほどCO2排出削減ができることが分かった」

「これは異なる立場のステークホルダー(利害関係者)がLCAを通してコミュニケーションし、資源循環を通して社会解決の解決と温暖化抑止のシナジーが生まれた好事例だ。こうした事例を定量化できれば、国も政策としてサポートすべきかの判断ができる。そのサポートによって民間の優れた技術が社会に供給されることが非常に重要だ」

中小企業のLCA、第一歩は

-環境人材が社内にいない中小企業がLCAに取り組むには。

「料金ベースで製品1個当たりの環境負荷を出すだけなら、会計担当者ができる。原材料やエネルギーなどのコストを算出し、環境省のデータベースにある排出原単位を掛け合わせて算定する。簡単なアプローチで企業の環境負荷全体をとらえることから始めてほしい」

-環境負荷とコストのバランスはどう考えるべきですか。

「価値観に左右される問題だが、ここ最近では国連の持続可能な開発目標(SDGs)が一般にも浸透し、環境が持続可能でないと我々の生活基盤が危うくなるという一定の認識が共有されていると思う。多くの人がCO2排出量はなるべく少なくコストは低くしたい。だから効率よくCO2削減できるものが選ばれるという形であるべき。その選択のために製品の環境影響がどれくらいあるかを定量的に見られるツールや情報をLCAの手法に基づいて提供する必要がある」

「また、環境負荷削減のメリットを金額で算出することで、コストアップ分と対比できるようにする方法もある。消費者がその情報を確認して商品を選択しやすくなるだけでなく、政府がそれらの情報を確認して補助金などでコストアップ分を相殺することも考えられる」

-サプライヤーとして選ばれるためにもコストは重要です。

「脱炭素を目指す米アップルは、サプライヤーにも脱炭素の部品の納入を求めている。買い手のニーズに合わせた生産をすれば、それが多少コスト高になったとしても全体的な環境負荷を下げることにつながり、ウィンウィンの関係になれるということだ。今後、大企業においてはレピュテーション(評価)やブランド価値が重視されていくので、環境保全に寄与する技術や材料などが価値を持つという認識につながるだろう」

水・鉱物・生物多様性でも評価基準が必要に

-今後は水資源や鉱物資源、生物多様性などについてもLCAは重要なのでは。

「2050年には約50億人が水不足の影響を受けると予想されている。銅はいくらリサイクルを進めても80年ごろには可採埋蔵量を使い切るといわれ、脱炭素技術に必要な電子機器を生産できない状況になるかもしれない。何か一点だけに着目するのではなく、包括的にバランスを見ていくことが重要だ」

「脱炭素に関してはLCAの評価基準やガイドラインが整ってきているが、ほかの分野ではこれから評価基準を作っていかなければならないものも多い。生物多様性の分野では、『昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)』が採択されたので、ここから評価基準の策定が進むと思われる」

「人材育成も必要だ。水や生物多様性の問題は非常に複雑なので、社会のコンセンサスを得るのも難しい。こうした問題を解決できる環境科学のバックグラウンドを持った人材は限られているので、教育の組織体制が重要だ。特に博士人材を育成できれば、研究者だけでなく環境関連のスタートアップを立ち上げる起業家が生まれる可能性もある。博士号を取る過程でさまざまな問題解決の経験を重ねていくことで視野が広がるし、たとえ失敗してもその後のキャリアパスに良い影響を与えるだろう」

-今後、日本が環境分野で成長する可能性は。

「世界のバリューチェーン全体で日本の置かれている立場を考える必要がある。日本は、水資源循環技術や効率の良いエネルギーサービスなど、他国の実情に応じたオーダーメードの環境サービスを作っていける状況にあると思う。日本で成熟した技術や考え方を使って国際的な場面で日本のプレゼンスを高めることができる」

「今や環境対策は社会のニーズであり、企業がそれにこたえていくのがビジネスの重要な動機付けになっている、環境は新しい価値をプロデュースするストーリーとして一番なじみやすいし、人々の理解も得られやすい。環境問題や社会問題に働きかけるには科学的な情報が説得力を持つ。それを支えるのがLCAのアプローチだ。これを企業のオリジナルなストーリーに活用すれば、それがサクセスストーリーになる。そんな企業が多数輩出されることで、日本は変わっていくと期待している」