-

業種・地域から探す

続きの記事

地球環境

ネイチャーポジティブの今と、国際ルールへの日本の参画

-

環境省 自然環境局自然環境計画課長 番匠 克二

【執筆】環境省 自然環境局自然環境計画課長 番匠 克二

【略歴】博士(農学)、技術士(総合技術監理・環境)。2007年に決定された第三次生物多様性国家戦略第1部の執筆を担当。環境省の環境再生・資源循環局参事官、北海道地方環境事務所長、国立公園課長などを経て、24年7月より現職。

生物多様性の保全が人類の生存基盤として根源的に重要であることは、広く認識されるようになった。一方、生物多様性の概念は説明してもわかりにくいと指摘されることも多い。そんな中、気候変動の進展や世界の経済水準の向上により地球の生物多様性の状況は限界に近づいている。

ネイチャーポジティブとは

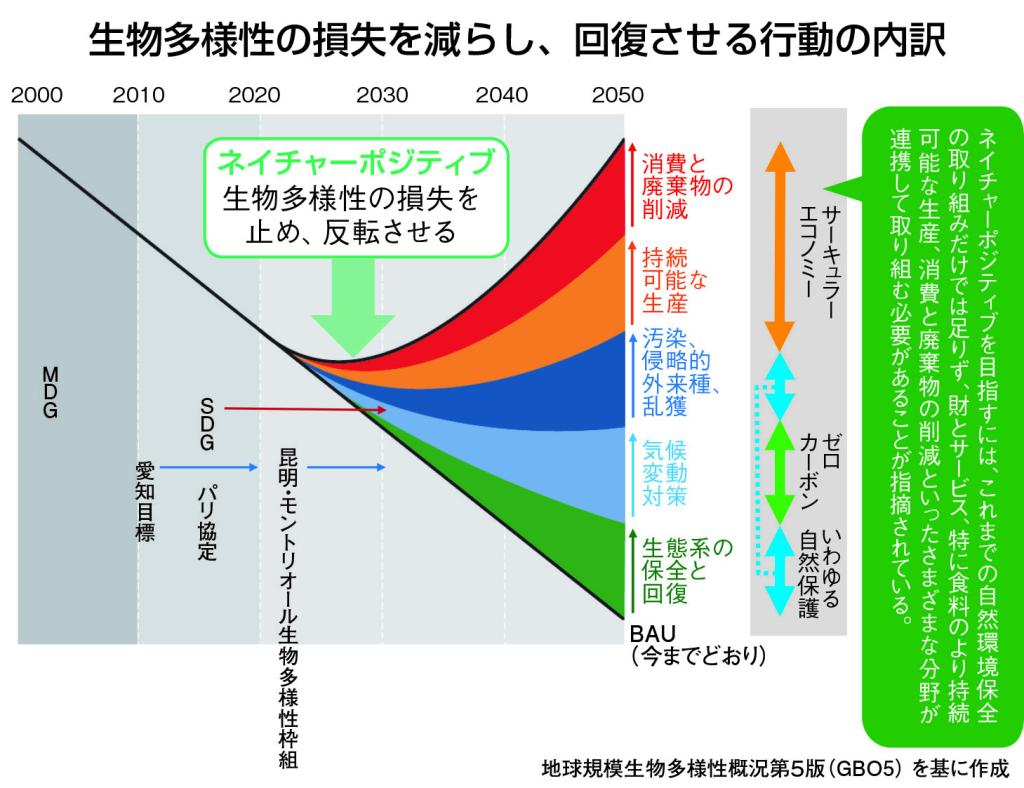

国際社会は2022年12月、生物多様性条約(CBD)の下で「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に合意。これには30年までに陸地および海洋の30%を保全するという国際目標「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」も含まれる。この中で具現化された「30年までに自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させる」という考え方は国内外で「ネイチャーポジティブ」と呼ばれ、産学官の各セクターで新たな取り組みとして展開されつつある。

国外で進む生物多様性のルールメーク

-

CBD-COP16では生物多様性保全のための世界的枠組みについて協議が行われた(環境省提供)

近年、途上国の自然資本から生じるさまざまな恩恵の対価を受益国(特に先進国)に求める傾向が高まっている。例えば、途上国に多く存在する生物のDNAや植物の種子などの遺伝資源のデジタル配列情報(DSI)の利用による利益配分の必要性や配分方法は、数年間に渡り途上国主導で議論されてきた。

2024年秋にコロンビアのカリで開催された生物多様性条約第16回締約国会議(CBD-COP16)では、DSIの利益配分メカニズムの大枠について合意に至った。これにより、生物のDNA配列情報を入手して新薬を開発するなどして得た利益の一部から拠出された資金は、一定の基準に基づき各国に配分されることになる。さらに、途上国の生物多様性の保全や持続可能な利用のための資金動員についても先進国との間で議論が続いている。

他方、欧州連合(EU)は「欧州森林破壊防止規則(EUDR)」を25年末から段階的に発効させる。これは森林の破壊や劣化を伴って生産された製品のEU市場への持ち込みを禁止するための規則。このような国際的なルールメークが、自然資本の劣化防止とともに権利の主張の方向で強まる傾向にある。

こうした中、企業活動における資金の流れを、自然資本を考慮したものに転換させるための「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)」の検討が進み、23年秋に企業活動と自然の接点におけるリスクや機会などを特定し開示するための枠組が公表された。さらには、国際非政府組織(NGO)団体が集結して「ネイチャーポジティブイニシアチブ」が発足した。いわゆる〝ネイチャーポジティブさ〟を測るために国際的に共用すべき指標の絞り込みを進めている。また、生物多様性の価値付けの手法を提案するような動きも盛んだ。

自然資本への依存・影響評価

このように急激に進む自然関連の国際ルールメークは、わが国にとって大きな影響を及ぼす可能性がある。背景には、国外で活動する多数の日本企業の存在や、原材料を国外の自然資本に依存している現状がある。実際、日本の消費はサプライチェーン(供給網)を通じて東南アジア諸国連合(ASEAN)各国の熱帯雨林地域など絶滅危惧種の生息地に大きな影響を及ぼしている。

一方で、日本の生物多様性は欧米が重視する手つかずの原生的自然とは異なる特性を持つことも考慮すべきだ。日本を含むアジアモンスーン地域は里地里山に代表されるように、多様な人の営みにより生物多様性が保全されている。こうした特性を踏まえた上で、国・企業レベルの双方で自然資本への依存・影響を適切に評価し、途上国を含めてサプライチェーン全体における持続可能な消費体系を構築していく意義が高いといえよう。

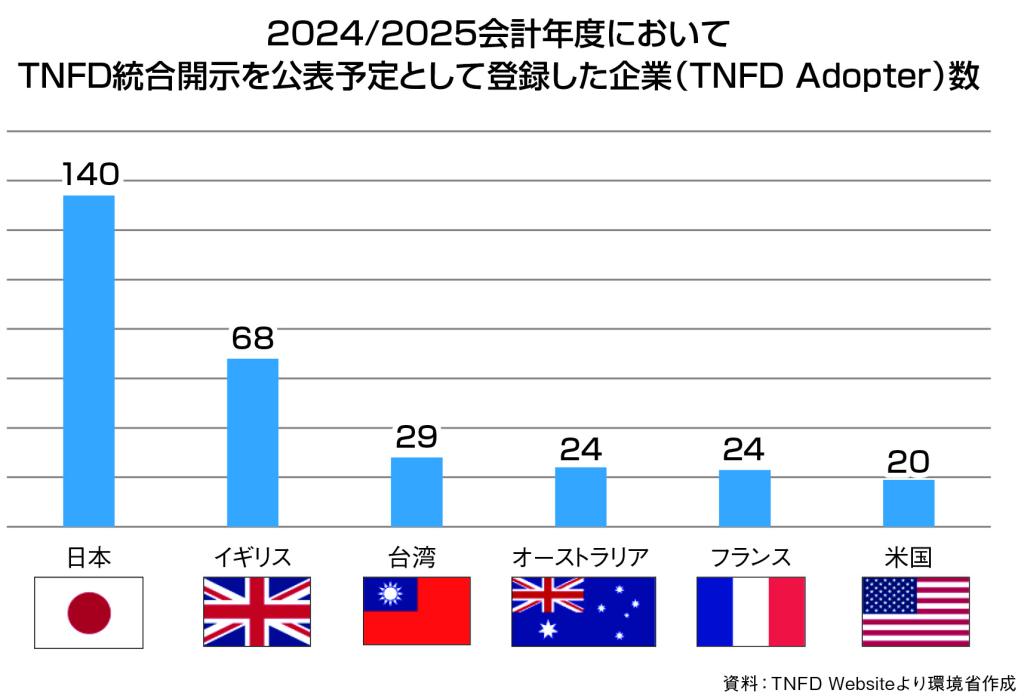

日本の強み反映、競争力確保

昨年から環境省は前述のTNFDに対して50万ドル相当の拠出を開始し、企業による情報開示の基盤となるデータファシリティーの立ち上げに向けTNFDとの共同研究などに着手した。日本企業が開示に積極的に取り組むように支援しつつ、こうした枠組を国際的に定着を推進していく。こうした取り組みは結果として、ネイチャーポジティブの実現とともに、日本企業の国際競争力の確保に貢献すると考えている。また、わが国の生物多様性や豊富な水資源などを適切に評価する手法の検討を深めて国際標準に取り入れられるようにしていきたい。

日本では30by30目標の達成に向けた施策の一環で、民間の取り組みなどによって生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイト」として認定する制度を23年度から開始した。世界各国も30by30目標達成のため、保護地域以外で生物多様性保全に資する地域である「OECM(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)」の設定を進めているが、自然共生サイトは、OECMの概念を社会実装したルールの先駆例ともいえる。

今後、自然資本や生物多様性に関する国際ルールメークの動きはますます進む。多くの国が参加するEUや世界規模のNGOなどがさまざまな提案をしている一方、わが国の交渉力は必ずしも強いわけではない。

そうした中で、世界に先駆けた国家戦略での対応や自然共生サイトの取り組み、里地里山など豊かな生物多様性と人が共生する歴史などの日本の特性や強みを生かしてわが国がなるべく使いやすいルールとなるよう、より積極的に参加していくべく関係者とともに一層の努力をしたい。