-

業種・地域から探す

ESG投資で地域に広がる環境意識

2015年に国連で持続可能な開発目標(SDGs)が採択されて以来、環境・社会・企業統治(ESG)を意識した企業経営のスタイルが多く見られるようになった。金融機関もESG分野を将来的な成長領域ととらえ、関連した金融サービスなどが開発されている。こうした動きは都市の大企業に限らない。地方銀行がESG投資で地元企業を応援し、それが地域の活性化にもつながろうとしている。

地方銀が地元企業をESG金融で応援

環境省は19日、第6回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」表彰式を東京国際フォーラム(東京都千代田区)で開催した。この賞はESG金融の普及・拡大を目的として19年度に創設。投資家、間接金融、資金調達者、金融サービス、環境サステナブル企業の5部門で審査が行われる。

24年度の間接金融部門では、静岡銀行とみずほ銀行が金賞、滋賀銀行と三井住友銀行が銀賞を受賞した。静岡銀は3年連続金賞、第3回の銀賞を含めると4年連続で入賞となる。滋賀銀も連続受賞するなど過去の受賞者にも地方の金融機関がみられる。

授賞式であいさつに立った浅尾慶一郎環境相はアワードの意義を「国内外の環境関連投資を呼び込むためにESG金融などのサステナブルファイナンスを推進し、着実に歩みを進める」と強調した。また今年の受賞者について「脱炭素のみならず循環経済や自然再興(ネイチャーポジティブ)に関する分野横断的な取り組みが増え、その幅が広がり内容が深まっているのを実感している」と講評した。

政府は30年度の温室効果ガス(GHG)排出量を13年度比で46%削減するという目標を掲げて脱炭素化を推進。その目標達成のためには、官民合わせて150兆円超の脱炭素関連投資が必要とされる。このような脱炭素の潮流の中、国内の金融機関では非財務関連要素であるESGを融資の判断材料とすることがスタンダードになりつつある。

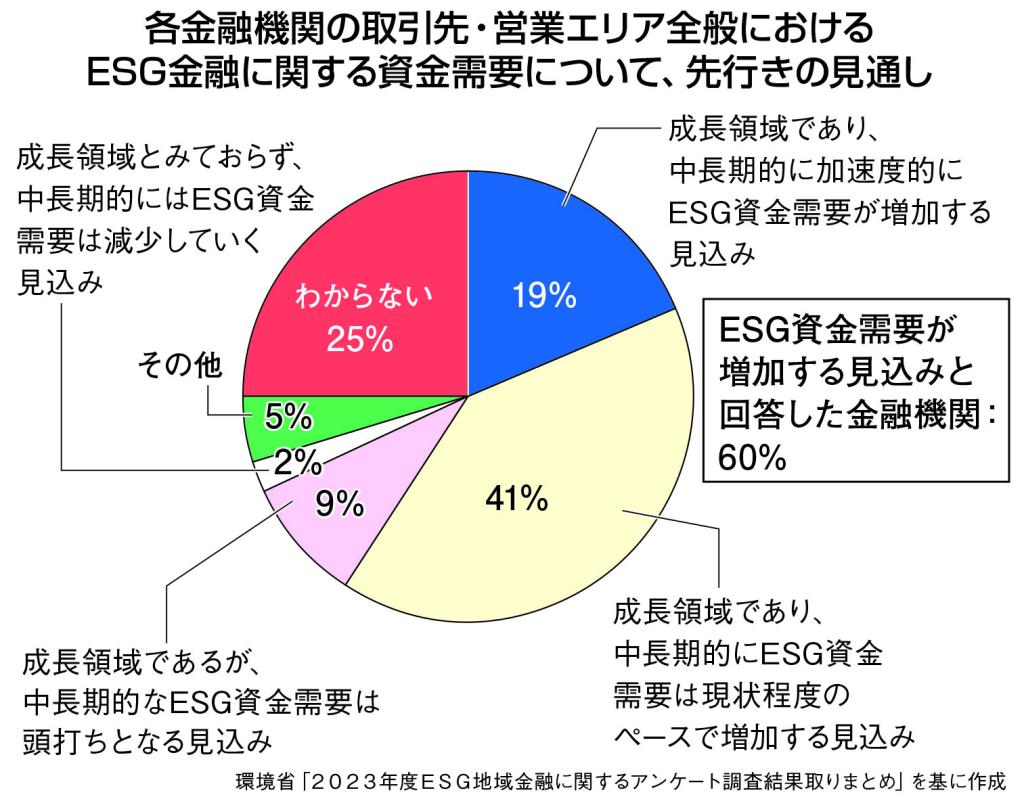

国の後押しもあり、地方の金融機関でもこの動きが加速していることが間接金融部門の過去の受賞者の一覧から見て取れる。実際、23年に環境省が行った「ESG地域金融に関するアンケート調査 」の結果によると、回答した447金融機関のうち60%がESG投資に関して「将来的な成長領域であり、資金需要が拡大していく」を選択。中でも脱炭素に限定すれば、50%超の金融機関が経営戦略にも組み込んでいる。

SDGs推進を支援する融資制度

4年連続受賞の静岡銀は、21年から他の金融機関に先駆けて「中小企業向けポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)」の取り組みを開始した。これは企業活動がESG分野に与える影響を分析し、ポジティブな影響の向上とネガティブな影響の低減に向けた取り組みを支援する融資制度。このPIFを発展させ、静岡県信用保証協会と連携して取引先のSDGs推進に向けた取り組みを支援する「SDGs支援保証制度」も開発した。

23年10月からはGHG排出量算定クラウドサービス「しずおかGXサポート」の提供を開始し、取引先企業のGHG排出量を測定し削減目標を設定、情報開示につなげている。このサービスを静岡県内の他の金融機関にも開放し、県内企業の脱炭素化に貢献していることが評価され、昨年度の金賞受賞に至った。

静岡銀担当者は自社のサービスについて「非財務情報がどれだけ企業業績にインパクトを与えるか、財務情報以外の観点で事業そのものを全体的に見て評価する」と話す。経営面でもESGに取り組むことは「従来の企業の社会的責任(CSR)の文脈ではなく、あくまで銀行の企業価値向上の文脈での成長戦略の一環」(同)と強調する。

地方銀による伴走支援、企業の知名度アップ・人材確保にも

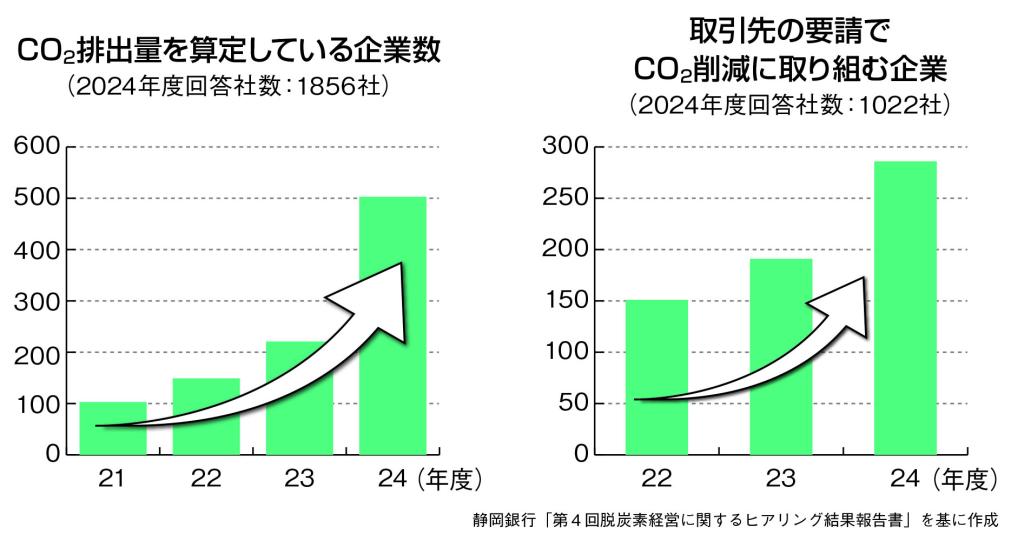

静岡銀では21年から毎年、取引先の売上高10億円以上の製造業企業などを対象とした脱炭素経営に関する調査を実施。GHG算定ツールの普及などもあって、二酸化炭素(CO2)排出量を算定している企業数は23年の倍以上、取引先からの要請によって脱炭素に取り組む企業も昨年から約1・5倍に増えた。

脱炭素が中小企業の経営課題となっているものの、環境関連部署や担当者を持たない企業が中長期の経営計画の中にESG関連の目標を組み込むことは難しい。「そんな企業に融資だけでなく、取り組みの内容まで伴走支援ができるのが地方の金融機関の強みだ」(静岡銀担当者)。

取引先の一つである山一金属(静岡県長泉町)は70年以上続くアルミリサイクル企業。同社の大賀丈久専務によると、15年にSDGsが国連で採択されたのを受け、金融機関や取引先からの要請ではなく自ら環境対策に取り組み始めたという。「同業他社が多くある中、環境問題の解決に役立つ取り組みを自社独自の強みにし、社会貢献につなげたかった」と大賀専務は当時を振り返る。

21年には静岡銀と静岡県内初の「サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)」の契約を締結。SLLでは企業のESG関連の戦略目標の達成度に応じて金利などが変動する。

同社は目標を製造工程で大きくCO2排出量を削減した再生アルミの販売比率を総販売量の%とすることに設定、この達成で金利負担が軽減された。

23年9月には静岡銀と県内初の寄贈型PIFの契約を締結。これは企業活動がESG分野に与えるインパクトを特定し、その重要業績評価指標(KPI)の達成状況に応じて、企業から地域に対し物品などを寄贈するというものだ。同社は、地元高校生の「実現したい夢」に関するプレゼンテーション大会を開催し、最優秀賞を受賞した高校に夢実現のための費用を寄贈する取り組みを行っている。

このほかにも職場環境の改善や安全教育の実践、女性活躍の推進などのESG関連の取り組みが地元で浸透した結果、同社への入社を希望する学生が増え、中途入社者が定着するなど人材確保にもつながっている。

世界情勢を見ると、ESG分野への投資に不安要素がないわけではない。

トランプ米大統領の再任により、米国では環境政策が反転、金融関連企業のESG投資からの撤退の動きもみられる。

しかし現在、世界的にESG投資を主導しているのは欧州であり、その傾向は今後も続くと想定されている。日本もESGを成長分野とみなし取り組む企業は多く、地方へと広がっている。地元金融機関はその重要な伴走者となりつつある。