-

業種・地域から探す

続きの記事

地球環境

第7次エネルギー基本計画概要と製造業への影響

-

日本総合研究所 調査部 主任研究員 新美 陽大

【執筆】日本総合研究所 調査部 主任研究員 新美 陽大

【略歴】04年京大理卒、06年東大院新領域創成科学研究科修了(環境学)。エネルギー企業を経て、15年日本総合研究所創発戦略センター、24年より現職。気象予報士、防災士。

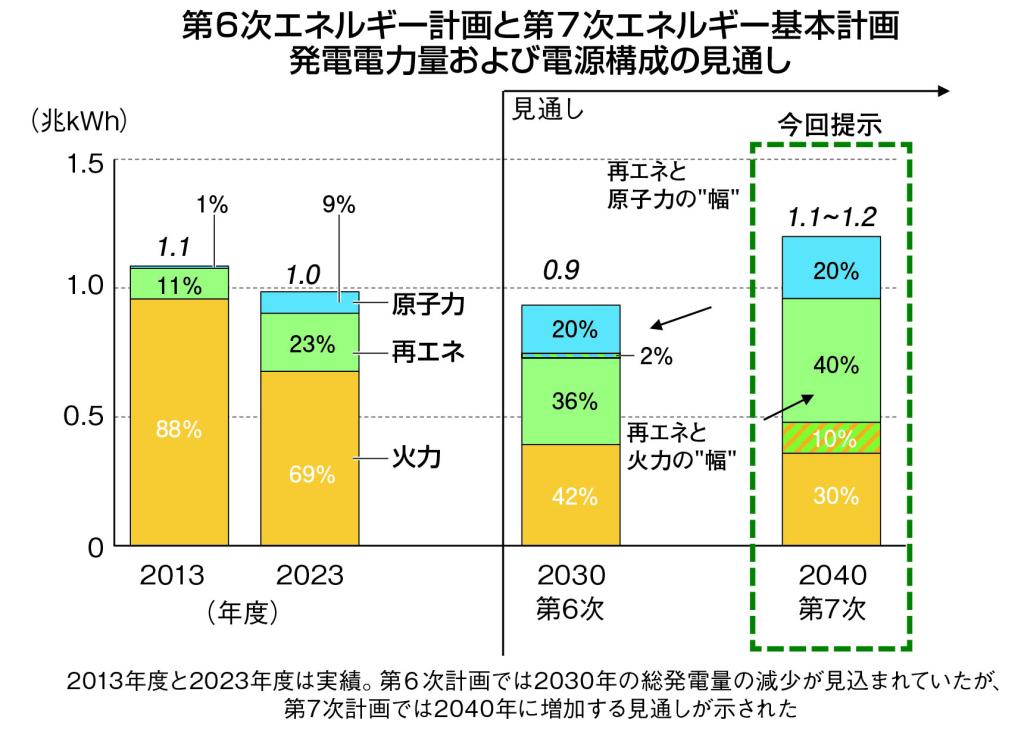

2月18日、「第7次エネルギー基本計画」(第7次計画)が閣議決定された。今回の計画では、主力電源化を目指す再生可能エネルギーの構成割合を40年度に40-50%とする見通しだ。このほかにも〝野心的〟な計画が並ぶ。そこで本稿では、今回の計画によって製造業が直面するであろうさまざまな機会やリスクについて検討する。

再生可能エネルギー主力の野心的計画と見通し

エネルギー基本計画は、わが国の中長期的なエネルギー政策の指針であり、国内外の情勢変化を踏まえて約3年ごとに改訂される。近年は、安全性を大前提に、エネルギー安定供給と経済効率性の向上、環境への適合の同時達成を図るという「S+3E」を基本的視点に位置づけて策定されている。

まず前回の改訂にあたる第6次計画を振り返る。21年の策定当時、わが国政府は新たに掲げた温室効果ガス(GHG)排出削減目標(30年度に13年度比46%減)の達成を重視し、エネルギー需給双方で随所に〝野心的〟な計画を盛り込んだため、当初から実現可能性への疑念が指摘されていた。実際、足元の進捗(しんちょく)をみると、需要面ではおおむね計画通り省エネルギーが進んでいるものの、供給面では再生可能エネルギーや原子力の発電量は伸び悩み、火力発電の削減が遅れるなど、計画の進捗は芳しいとはいえない状況である。

AI普及、電力需要増加 エネルギー情勢に変化

また第6次計画策定以降、国内外のエネルギー情勢は大きく変化している。需要面では、従来省エネによってエネルギー需要が減少する見通しが示されていたが、足元では鉄鋼業などの産業分野における電化やデジタル化、AI(人工知能)など新たな技術の普及に伴うデータセンターなどの電力需要増加などを受け、エネルギー需要は先行き増加する見通しが主流となっている。

一方、供給面ではウクライナや中東での紛争が長期化する中、化石燃料の供給不安がくすぶっていることに加えて、円安の進行もあり、化石燃料の輸入価格は高止まりしている。さらに現在、わが国政府は新たなGHG排出削減目標を13年度比で35年度60%減、40年度73%減とする検討を進めており、この目標に沿った取り組みも求められている。

第7次計画は、こうしたエネルギー情勢の変化を踏まえて策定された。電源構成比の見通しをみると、主力電源化を目指す再生エネの導入が加速し、23年度に23%だった再生エネの割合は40年度には40-50%になるとしている。一方、火力は水素などで脱炭素化を進めつつ、非効率な発電所のフェードアウトにより、23年度の69%から40年度には30-40%まで削減を見込む。

また、原子力は安全性の確保を大前提に必要な規模で持続的に活用していく方針で、23年度9%が40年度には20%との見通しを示す。なお、いずれも足元の進捗ペースでは達成が難しい水準であり、その意味で第6次計画に続き、今回も野心的な計画といえよう。

社会実装のシナリオ描く実現可能性を高める仕掛け

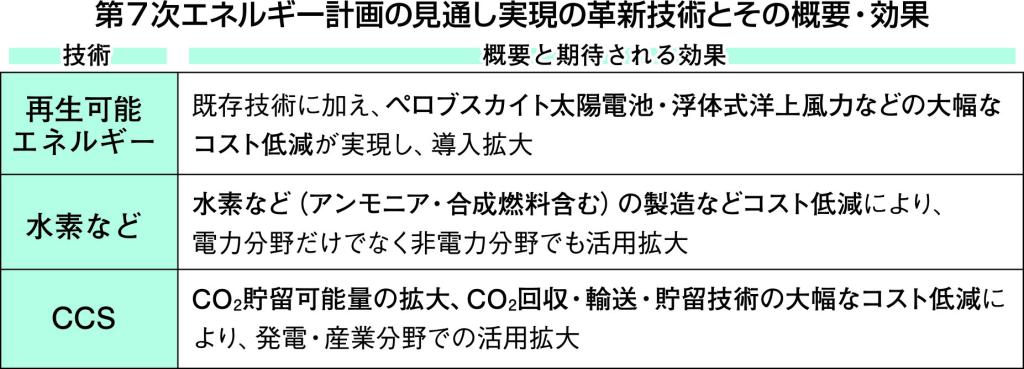

野心的な見通しを実現すべく、わが国政府は「再生可能エネルギー」「水素・アンモニア・合成メタン・合成燃料など(水素など)」「二酸化炭素回収・貯留(CCS)」を革新技術と位置づけ、政策を総動員してイノベーションや社会実装を実現するシナリオを描きつつ、イノベーションや社会実装には不確実性が伴うという認識も示している。第6次計画の進捗状況を踏まえても、第7次計画では進捗管理を徹底し、遅れが目立つ場合には機動的に戦略を見直すなど、計画の実現可能性を高める仕組み作りが求められる。