-

業種・地域から探す

続きの記事

地球環境

都市でのエコな暮らしに。持続可能な地域熱供給

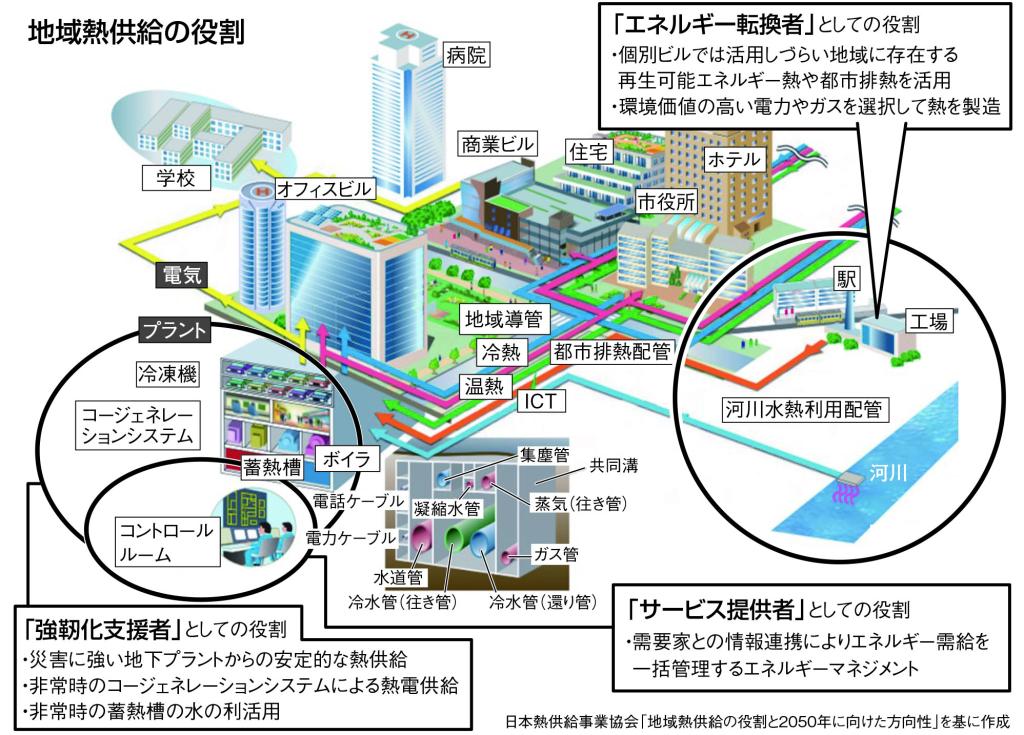

現在、世界人口80億人のう56%が都市に暮らす。2050年には世界人口の68%が都市に集中するようになるとの国連の試算もあり、その傾向は日本でも同様だ。そのため都市でのエネルギー消費量は今後も増加することが予想されるため、我々の持続可能な暮らしのためには、都市計画に際して省エネルギーの視点も重要になる。持続可能な都市づくりのために国が推進するのが、「地域熱供給」による都市でのエネルギーの面的利用だ。その取り組みが各地で環境負荷の少ないエネルギー供給システムとして、地域それぞれの資源などを利用して発展しつつある。

都市計画に省エネの視点

我々の便利な暮らしは、電気やガスなどのインフラに支えられている。明るく快適な温度のオフィスで過ごせるのも、水栓をひねれば温水が出るのも、電気などのエネルギーのおかげだ。日本国内における二酸化炭素(CO2)排出量のうち、都市活動に由来するものは5割ほどといわれる。

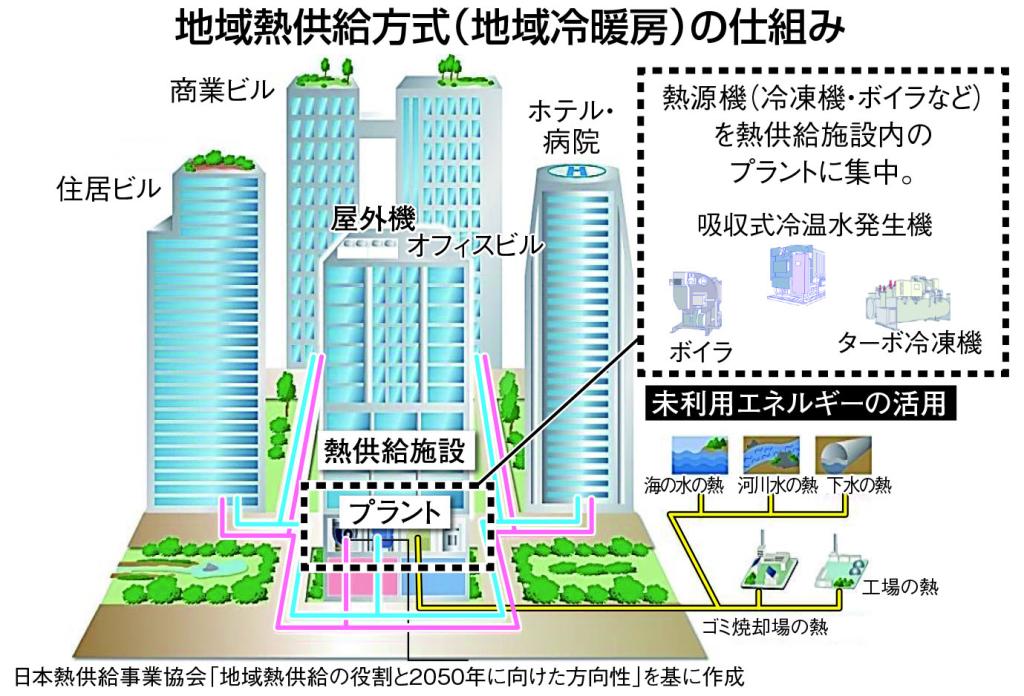

都市での持続可能な暮らしのために国が推進するのが、都市におけるエネルギーの面的利用だ。一定の地域内で近接する複数の建物をエネルギー導管で連携させ、熱や電気などのエネルギーを融通し合うことをいう。街区全体で使用する熱エネルギーを24時間供給する「地域熱供給(地域冷暖房)」では、熱源プラントの集中管理と効率的なエネルギー供給が可能になる。

地域熱供給の契機となったのは1970年の大阪万博だ。大阪の千里中央地区で日本初の地域冷房が実現した。その後、オイルショックなどで省エネのニーズが高まったことや、阪神・淡路大震災などの自然災害、地球温暖化への対策から、地域熱供給の技術は進化し普及が進んだ。24年12月時点で、全国の133地域において73事業者が熱供給事業を展開している。

AIで消費量予測、最適プラント運転

近年ではAI(人工知能)などを活用して、気象予測やエネルギー需要者の消費量の予測を行い、熱供給プラント運転の最適化や自動化を行う技術も実装されている。消費者が電力使用量を制御することで電力需要パターンを変化させる「デマンドレスポンス(DR)」も組み合わせ、省エネとCO2削減につなげる。すでに東京・丸の内や虎ノ門など各地でこうしたシステムが導入されており、エネルギー効率の向上や運転管理業務の省人化が進んでいる。

地下水で空調、地盤沈下防ぐ技術開発

再生可能エネルギー熱の利用も活発だ。太陽熱はもちろんのこと、地中熱や地熱、さらには地下水や下水などとの温度差を利用したヒートポンプによる空調・給湯などが実装されている。東京都立川市のファーレ立川地区周辺で熱供給事業を行う立川都市センターは、ホテルのプールや温水の排水を貯留してヒートポンプ熱源として利用している。こうした取り組みにより、通常のボイラと比べて60%の省エネが実現した。

未利用の熱源などを活用した持続可能な街づくりの動きは、地方でもさかんだ。1月17日に行われた日本熱供給事業協会(内田高史会長=東京ガス会長)主催の「街づくりに貢献するエネルギー環境セミナー」では、各地の取り組みが紹介された。

大阪市では、地下水を空調に利用する帯水層蓄熱システムの導入が進んでいる。帯水層とは地下水が存在する地層のこと。夏は冷たい地下水を冷房に利用し温まった水を帯水層に戻し、冬は温まった帯水層を暖房に利用して冷たくなった水を帯水層に戻す。その循環で効率的な空調を行う。

大阪など日本の都市は地下水に恵まれているが、くみ上げによる地盤沈下をおそれ、そのポテンシャルは長く封印されていた。しかし地盤沈下を防ぐ技術の開発により、導入が進められている。25年4月に開幕する大阪・関西万博でも会場用冷房として導入される。

未利用資源で街作り盛ん

佐賀市ではバイオマス資源の活用で地域の資源循環の取り組みが行われている。その中心となっているのが下水処理場だ。地域のバイオマスステーションとして、バイオガスを発電に使うだけでなく、処理水をノリの養殖に使ったりCO2を農業に使ったりと、有効利用している。ほかにもCO2削減のさまざまな取り組みにより、カーボンクレジットの創出を目指している。

秋田県大潟村は地域資源を活用した地域熱供給に取り組む。大潟村は1960年代に干拓によって生まれ、現在は村の「総合中心地」に全村民3000人ほどが集中して居住している。

稲作が盛んで、もみ殻や稲わらといった大量のバイオマス資源が発生するため、それをバイオマス資源として熱供給を行う。もみ殻はボイラで燃やし温水供給に使うが、完全に燃やさず燻炭(くんたん)にすることで、稲の育苗に使うなどして農地に還元することができる。

これらの街づくりの取り組みは、エネルギー供給の分散化による防災対策、ひいては地域のレジリエンス強化にもつながる。大型再開発施設の六本木ヒルズは独自の熱供給システムを保有し、平時は施設内で利用するエネルギーを効率的にまかなっている。東日本大震災時の電力危機の際には、施設内で節電した電力を東京電力に提供した。

地域熱供給は災害時などの事業継続計画(BCP)にも重要な役割を果たす。甚大な災害が起こり系統電源が断ち切られたときを想定し、地方自治体や企業は準備が必要だ。地域の電力を地域内の未利用のエネルギーや地域で発生する資源を活用してまかなうことができれば、環境負荷も低減できる。地域内で資源が循環することで、それぞれの街の持続可能性が高まっていくだろう。