-

業種・地域から探す

続きの記事

4月18日は発明の日

4月18日は「発明の日」。1885年4月18日に現行特許法の前身である「専売特許条例」が公布されことに由来して制定された。今年は日本における特許制度の確立から140周年。特許をはじめとする産業財産権制度の内容は時代とともに変化してきた。日本の産業競争力を高めるためにも、発明の促進や知的財産の保護、活用のあり方についてあらためて考えたい。

米国企業に学ぶ 生成AI発明に対する特許化戦略

【執筆】河野特許事務所 所長弁理士 河野 英仁

生成AI(人工知能)技術を用いた製品およびサービスの提供があらゆる領域で広がりを見せ、近年は日本国内におけるAI関連の特許出願件数も急激に増加している。生成AIに関する発明は製品やサービスの競争力を技術的な観点から高めるものであるが、特許出願にあたり何を発明のポイントとすべきか、またAIの支援を受けて発明した場合に発明者の法的地位をどのように考えるべきかなど、多くの問題が存在する。ここでは生成AI発明についての先進的な取り組みを行う米国企業の特許戦略を紹介するとともに、生成AI発明に対する特許出願上の注意点および発明者の法的地位に関する問題について解説する。

米国企業に見る生成AI技術に対する特許戦略

生成AIが特許に関係する発明は、生成AI自体の「アルゴリズム発明」と、当該アルゴリズム発明を医療診断やロボットなどに適用した「生成AI利用発明」に二分できる。前者の例としては、グーグルが発表した深層学習モデル「Transformer」やオープンAIの大規模言語モデル「GPT」などがある。これらは米国企業が中心となって開発を進めており、特許も多数取得している。

このように基本的なアルゴリズム発明の開発および特許取得は米国企業が先行している。さらにマイクロソフトはいち早くオープンAIに出資してGPTの独占的プロバイダー契約を締結し、Azure OpenAI Service(アジュール・オープンAI・サービス)として各種ソリューションを提供している。

生成AI利用発明については自社が得意とする領域に生成AI技術を組み込んだ製品やサービスを開発し、これを特許化すれば競争力を高めることができるであろう。マイクロソフトはこの点もぬかりなく自社製品・サービスに生成AIを組み込んだ生成AI利用発明について手堅く特許化している。

マイクロソフトの主力製品の一つとしてプレゼンソフトであるパワーポイントがあるが、例えば「〇〇に関するプレゼン資料を作成して」と指示すると、生成AIを活用してプレゼン項目、各スライドの内容およびスクリプトまで自動で生成してくれる。つまり、パワーポイント+生成AIで特許を取得しているのである。この他にも、製薬業界向けに臨床試験で必要となる治験実施計画書の作成を大量の論文や生成AIを活用して支援するサービスも提供するとともに特許出願を行っている。

このようにマイクロソフトは自社製品およびサービスのみならず、ニーズのある分野を素早く見つけ生成AIを活用したソリューションを提供すると共に早期に特許出願しており、日本企業として見習うべき特許戦略である。

生成AI発明の特許出願上の注意点

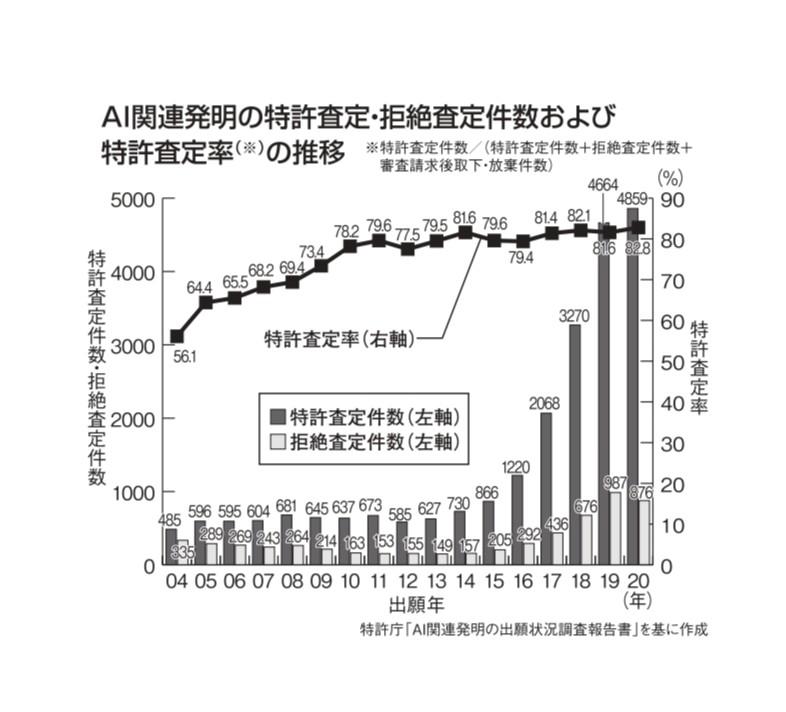

特許出願はスピードが大事である。特許庁による統計によれば2017年以降AI関連発明の特許が認められる確率は80%以上の高水準を維持しており、特許取得が比較的容易な状況が続いている。特許出願は原則として出願から1年6カ月後に公開されるが、生成AI技術の進化が速く、先行技術の多くは未公開であるため特許が成立しやすいのである。現在も技術革新が続いていることから、いち早く生成AI技術を取り込み、早期に特許出願を行うことが重要である。

また生成AIは、自社内のデータを収集してトレーニングする深層学習モデルなどの従来型AIと異なり、GPTなどのAIモデルは米国企業が所有しつつ、この生成AIを自社製品・サービスにあわせて遠隔利用する点が特徴である。すなわち、従来型AIのように自社でAIを所有するのではなく、国外の生成AIモデルを利用することになる。

その一方で、25年1月に中国DeepSeek(ディープシーク)がAIの強化学習および知識蒸留(高性能なモデルが持つ知識を小さく軽量なモデルに移し替える技術)の手法を用いて学習した「DeepSeek-R1」を公表し、低コストでオープンAIのGPT4-o1に匹敵する性能を発揮するとして大きな注目を浴びた。同年3月には中国の大手家電メーカーであるマイディアグループ(美的集団)が早速DeepSeek-R1を組み込んだエアコンの販売を開始するなど、スマート家電やスマートフォンなどのエッジデバイス側に生成AIを搭載する動きも急速に進み出した。

今後、生成AIモデルがどこに搭載されることが主流になるかは不明であるが、特許出願する上では、クラウド利用型とエッジ利用型の双方に対応した内容で出願することが重要になる。

発明自体に生成AIを活用した場合の注意点

開発現場において、アイデア出しのために生成AIを活用することも多くなっている。このように生成AIの支援を受けた発明を「AI支援発明」という。AI支援発明においては発明者は人間なのか、あるいは、AIマシンなのかが問題となる。AIマシンがAI支援発明における発明者に該当するか否か直接争われた事件が「DABUS事件」である。米国のコンピューター科学者スティーブン・ターラー氏は、自身が開発したAIマシンであるDABUSを「食品コンテナ」および「注目を集めるデバイス」と称する2つの発明についての発明者として、世界各国に特許出願を行った。各国特許庁及び裁判所の判断に注目が集まったが、現行の特許法では、発明者は自然人であることを前提に規定されており、AIマシンは発明者とはならないとの結論に至った。

そうすると、AI支援発明について人間がどの程度発明行為に関与すれば発明者として認められるべきかが問題となる。米国特許商標庁はいち早く、この問題に対する解を発明者の法的地位に関するガイダンスという形で24年2月に公表した。ガイダンスではAI支援発明であっても特許の取得が否定されないことを明確化するとともに、過去に米国の裁判所判例で確立した発明者の貢献度を評価するための指標である「Pannuファクター」に基づきAI支援発明の発明者の法的地位を判断する点が示された。Panuuファクターは「各発明者は、発明の着想や実用化に何らかの重要な貢献をしなければならない」というものである。

例えば、生成AIに課題を含むプロンプト(指示・質問)を与えて、生成AIの回答そのものを特許出願した場合、何ら着想に貢献が無いから発明者の法的地位を有さないことになる。一方、得られた回答から更なる工夫を加えて発明を完成させた場合、着想に重要な貢献が認められるから発明者の法的地位を有することとなる。通常は生成AIの回答だけで発明が成立することは少なく、ユーザビリティやコストなどを考慮してさらなる改良を加えるはずであるから発明者の着想に対する貢献が皆無となる発明は当面は少ないであろう。

今後の生成AI発明に関する戦略策定のあり方

今後も「ビッグテック」と呼ばれる米国の巨大IT企業群を中心としたAI開発競争が続くであろう。開発された最新AI技術は論文およびオープンソースで公開されるため、日本企業にとっては開発動向を注視しておき、最先端の生成AI技術を自社製品やサービスに適用できないかを検討する体制を構築する必要がある。そして、生成AI技術を用いた製品やサービスにより競合他社に対する優位性を確保でき、マネタイズできるのであれば競合に先駆けていち早く特許出願することが重要となる。