-

業種・地域から探す

続きの記事

4月18日は発明の日

4月18日は「発明の日」。1885年4月18日に現行特許法の前身である「専売特許条例」が公布されことに由来して制定された。今年は日本における特許制度の確立から140周年。特許をはじめとする産業財産権制度の内容は時代とともに変化してきた。日本の産業競争力を高めるためにも、発明の促進や知的財産の保護、活用のあり方についてあらためて考えたい。

知財教育と人材育成

日本が知財立国を目指す上で必要なのが、知的財産に通じた人材の育成だ。企業における技術開発だけでなく、事業戦略の策定など経営面での知財の活用が広まる中、特許出願などの実務に限らず多面的かつ国際的な視点で的確な知財マネジメントができる人材の育成が求められる。知財教育機関は今、専門的かつ実践的な教育プログラムを展開し、社会のニーズに応えようとしている。

工業所有権協力センター 革新につながる知財人材育成

特許審査や研究開発および事業開発に必要な「先行技術調査」、特許の出願公開や調査・分析の際に必要な「発明の分類」を主な事業とする工業所有権協力センター(IPCC)は2025年、設立から40周年を迎える。「私たちが照らすのは、発明者たちの足跡、そして未来。」を新たな企業メッセージとして、日本の知的財産立国の実現を目指す。

-

特許検索競技大会2024の表彰式の様子

(IPCC提供)

IPCC主催の「特許検索競技大会」は特許調査の実務能力を競う唯一の大会。同大会には知財のプロを対象とした「アドバンストコース」と学生を対象とした「ファーストステップコース」(旧スチューデントコース)を設けている。アドバンストコースでは電気、機械、化学・医薬の3分野から選択して参加でき、成績優秀者は知財人材のロールモデルとして、最優秀賞の授与に加え、ゴールド、シルバー、ブロンズのレベル認定を行い顕彰する。

ファーストステップコースは知財人材の裾野の拡大を目的とする。問題は特許だけでなく意匠や商標の基礎的知識の教材となるよう構成され、任意の日時・場所で実施できるため、工業高校・高専・理工系大学などの授業や企業研修での教育ツールとして活用が可能だ。

大会では特許庁の特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」や商用データベースを用いた実際の検索作業を含む問題を出題。幅広い参加者が集って技術を競うことで、特許調査のプロを育成する場として重要な役割を果たしている。

現在ではAI(人工知能)を使った知財の検索ツールがあるが、AIの答えが正しいか最終的に判断するのは人間の仕事。そのため今後もこの大会の意義は高まると見込まれる。IPCC企画室の向山麻衣課長は「大会を通じて日本のイノベーションの促進に寄与し、特許調査の重要性の認識を広めたい」と意気込んだ。

25年の特許検索競技大会は9月6日開催。申し込み開始は7月を予定。

国士舘大学 ビジネス視点の知財人材育成

国士舘大学の知財教育の特徴は「法学を基礎とした知財人材の育成」。法学部現代ビジネス法学科には「知財コース」を設置し、多くの知財関連人材を輩出している。2006年には大学院修士課程に総合知的財産法学研究科を設置、これまでの修了生は100人以上にのぼる。弁理士を目指す学生も多いが、最近では企業の知財部署だけでなく経営戦略を担う部署への就職の事例もあるという。

-

杉浦准教授による授業の様子(国士舘大学提供)

弁理士としても活躍する杉浦拓真准教授は「以前は権利をどう守るかの〝守り〟の知財教育だったが、今は〝攻め〟の知財教育の時代。単なる知財の知識だけではなく、知財を経営にどう生かすかというビジネスの視点が大事」と話す。具体的には、社内のコア技術は秘匿し周辺の技術は公開しつつ市場での競争優位性を獲得する「オープンクローズ戦略」など、経営面での知財活用の重要性について学生に伝えているという。こうした実務家の教員による実務的なカリキュラムも多く用意するとともに、教員と近い距離でコミュニケーションをとれる環境を積極的に作っている。さらに特許事務所での実務研修などの体制も充実している。

近年は特に中国からの留学生が増えているが、授業や論文はすべて日本語。彼らは卒業後、日本企業の中国での特許出願や本国で日本の知財に関する業務に携わるなどして日中の懸け橋となっており、国際的な知財業界を象徴するような存在といえる。杉浦准教授は「中国は今後も特許戦略上で非常に重要な地域になっていく。そこで活躍できるグローバル人材を育成する体制が整っている」と教育体制に自信を見せる。

最近の学生の興味の幅は広がっており、AIの著作権の問題など旧来の法制度がカバーしていない新しい問題に関しても、それぞれの学生の希望に応じて論文指導を行うなどしてさらなる知財教育の充実を図っている。

大阪工業大学 他大学と連携、アイデア創出

大阪工業大学の知的財産学部と同大学専門職大学院知的財産研究科は開設して20年がたつ。2024年卒の知的財産学部生の実就職率は95・7%と、国内の法学系学部の中で1位(大学通信調べ)の実績を誇る。同大学知的財産学部長の五丁龍志教授は「社会で活躍できる人材教育を軸にしている」と話し、学生のうちに経営やモノづくりなど、社会経験を積めるカリキュラムの構築に重点を置く。

-

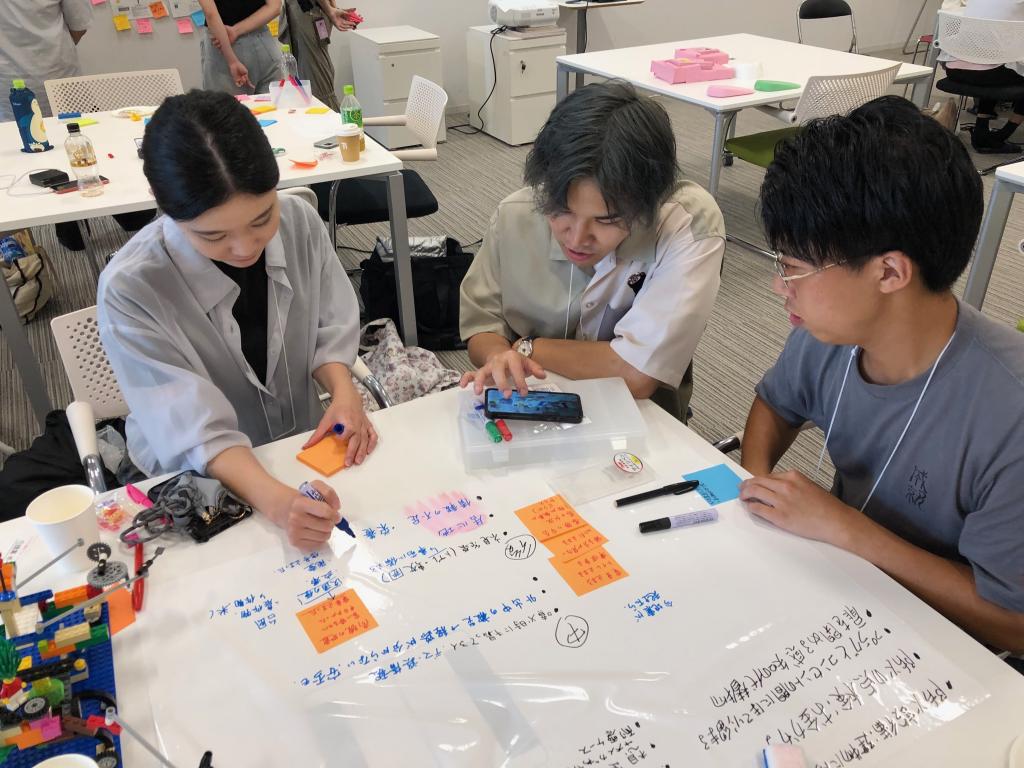

製品開発を体験できるワークショップ(大阪工業大学提供)

知的財産学部の吉田悦子准教授のゼミでは、製品開発の過程を体験できる「医看工芸プロジェクト」を行っている。学生は日常の興味、関心事からニーズを掘り起こし、製品のアイデアをまとめる。これをもとに、全6回のワークショップでディスカッションや情報収集、現場見学などを行い、製品プランを作成する。

他大学の工学部、医学部・看護系、芸術大学と連携している。専門分野が異なる学生との交流により、多面的に製品を構想できる。それに意匠権や特許など知財の知識を組み合わせることで、ビジネスとして実現性の高いプランを生み出せる。

プロジェクトの終了後、学生が自主的に試作品を製作したり、学外のピッチコンテストに提出したりするケースもあるという。今年2月に行われた「Kansai Students Pitch Grand Prix2025」では、「看護師の作業負担を軽減する採血枕」を提案した同ゼミ生を含む学生チームがオーディエンス賞と大阪信用金庫賞を受賞した。

一方で開設20年の成果は組織力としても表れている。最近では若手OB・OGと同大学知的財産研究科の大学院生が中心となってイベントを開催。イベントでは知財の専門家による講演や交流会などを行っている。就職後のキャリア形成に役立つ情報が得られる機会となっている。

今後は、他学部から同大学院知的財産研究科への進学やリカレント教育の対応にも力を入れていく。