-

業種・地域から探す

続きの記事

4月18日は発明の日

4月18日は「発明の日」。1885年4月18日に現行特許法の前身である「専売特許条例」が公布されことに由来して制定された。今年は日本における特許制度の確立から140周年。特許をはじめとする産業財産権制度の内容は時代とともに変化してきた。日本の産業競争力を高めるためにも、発明の促進や知的財産の保護、活用のあり方についてあらためて考えたい。

AI活用が進む 知財情報サービス①

【執筆】愛知工業大学 准教授 野中 尋史

知財情報を解析するAIがもたらす製造業の革命 「効率化」から「創造とつながり促進へ」

今、生成AI(人工知能)の活用は産業界におけるホットトピックの一つだ。知財業界も例外ではない。特許情報システムを開発しているメーカーも何らかの形で生成AIを取り入れており、特に特許における請求項(発明の範囲を定義する文章)や明細書の作成、国際出願時の翻訳で力を発揮している事例が多く見られる。さらに知財情報を対象とした生成AI活用は、技術・販売といった製造業の幅広い業務全般に波及するだけでなく、付加価値創造に寄与し「アイデアの創造と企業間のつながりの促進」にも役立つ。ここではその現状と可能性について述べたい。

生成AI活用で知財が製造業の研究開発促進

筆者はこれまで17年間、深層生存分析モデルを利用した権利期間予測モデルや成長性も加味した特許重要性評価モデルをはじめとする知財情報を分析するためのさまざまなAI/統計モデルの開発 を行ってきた。これらの手法は特許の価値評価に役立つことから、「知財による企業マッチング」により企業間のつながりを促進すると考える。

現在はこれらの研究を土台にしながら、技術情報を基にしたアイデアの創造や企業間の連携を促進するAIについての研究に注力している。具体的には、特許に限らずさまざまな論文も含めて技術内容の根幹に相当する情報を抽出し、その情報に基づいて各技術を組み合わせた場合の効果はどうなるか、またはある効果を発現させるためにどの技術を組み合わせるべきかなどを解析する手法の開発だ。

近年では各AIにインターネット上の膨大な情報を収集・分析して統合する「Deep Research/Search機能」があり、そのクオリティーはまだ向上の余地があるものの、かなりの進化がみられる。一方で生成AIは誤った情報や架空の情報を生成する「ハルシネーション」を引き起こす場合がある。その懸念を払拭し信頼性を担保するため、AIに加えて我々がこれまでに開発してきた手法も併用しつつ研究を進めている。

まだ開発途中であるが、これが実現できれば知財情報を通じたマッチングやアイデアの創発が可能になる。これを自動実験設備やシミュレーションと組み合わせれば、仮想と現実を交差させて新たなアイデアの創造と実証を高速で行うことができ、製造業における研究開発の促進につながるかもしれない。

現場での知財活用の未来

-

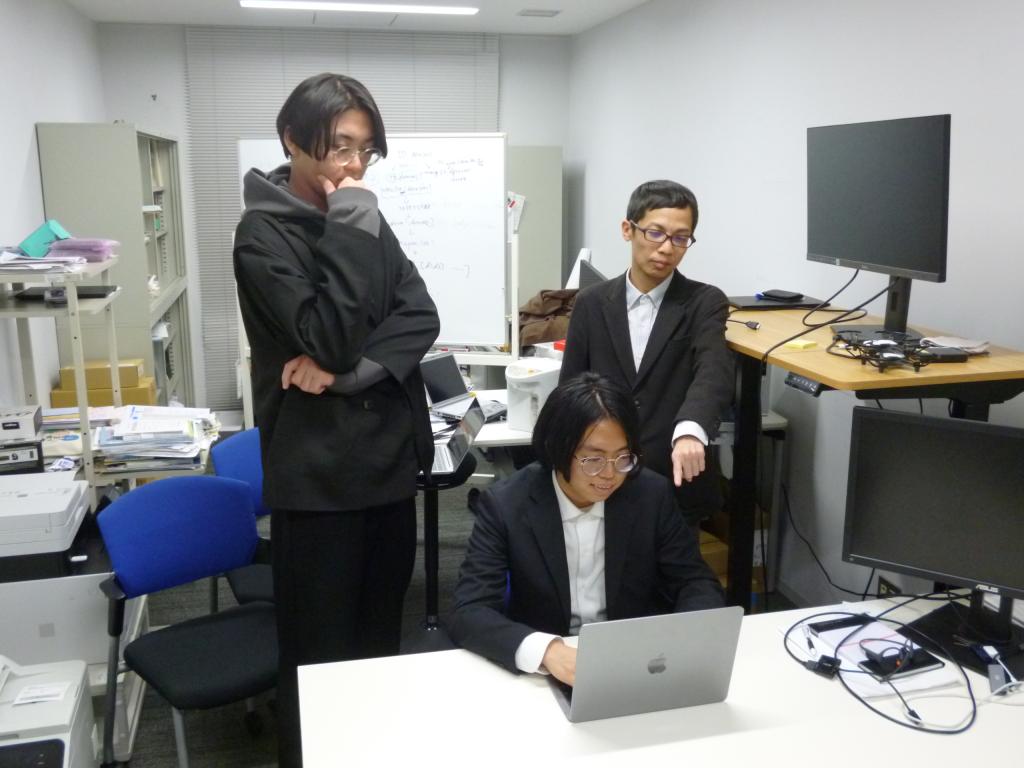

研究室で学生の指導にあたる野中准教授(後方右)

この技術を社会実装すべく、我々の研究室からスピンアウトしたスタートアップ企業「フリーヒルズラボ」を立ち上げた。まずは知財マッチング会社のPATRADE(名古屋市中区)と協力し、開放特許とクライアント企業を結びつける知財マッチングサービスの事業への応用を計画している。PATRADEが持つ人的ネットワークと我々が開発しているAIが融合すれば、企業間の連携が促進され新たなイノベーションが生まれると期待している。

未来を考えると、知財情報がものづくりにおけるさまざまな情報とリンクしてアイデアの創造と企業間のつながりの促進につながっていくと考える。我々の研究室では工業内の作業動画解析やセンシング情報解析を多数行っており、これらの手法と知財情報を解析するAIを組み合わせると、工場内で起きていることと知財の情報がリンクし、アイデア創造やつながり促進のサイクルが高速になっていくかもしれない。例えば、工場内で生じた課題をAIがすぐさま検知し、その課題解決のためのアイデア創造に知財情報の活用やマッチングが行われ、すみやかな研究開発をサポートすることが考えられる。また、その技術開発をリアルタイムで追いかけることでアイデアの知財化がスムーズに進むだろう。

このように知財情報を解析するAIは、業務の単なる効率化からイノベーションをもたらすツールに発展していくと期待する。