-

業種・地域から探す

続きの記事

建設産業

ゼネコン各社の最新動向

新たなビジネスチャンス

ゼネコン各社が脱炭素化に向けた取り組みを加速している。資材の調達から建物の設計・施工や運用・改修・解体に至るまでの各段階で、さまざまな技術やノウハウを活用し、二酸化炭素(CO2)排出削減につながる成果が増えてきた。脱炭素の活動は、生産性や企業ブランドの向上、新たなビジネスチャンスに結びつける成長戦略の一つとしても重要性が増している。活動の深化を通じて、今後さらに多くの成果に期待が高まる。

鹿島建設

-

CO2吸収・固定型コンクリート専用の製造実証プラント(鹿島建設など)

鹿島はセイア(東京都港区)、日工、北川鉄工所とともに、CO2の排出量が実質ゼロ以下となるカーボンネガティブコンクリート専用の製造プラントを兵庫県加西市に建設、運用を始めた。CO2の排出量削減や固定・吸収につながる多種多様な材料からなるコンクリートの試験製造が可能。水や電力の使用に伴うCO2排出量を正確に把握できる設備も備え、排出量の効果的な低減に向けた技術開発が可能となる。

プラントには練り混ぜ方式の異なる2台のミキサーを装備。粉体用の貯蔵ビンや混和剤用のタンクを配備するとともに、材料投入フロアに一般的なコンクリート製造プラントにはない材料保管場所を確保した。

また温度や湿度、CO2濃度をさまざまな形で制御できる炭酸化養生設備や、コンクリート製造時に発生する排水(スラッジ水)について高濃度かつCO2を固定した状態で有効利用を検討する排水処理設備などを設置している。

清水建設

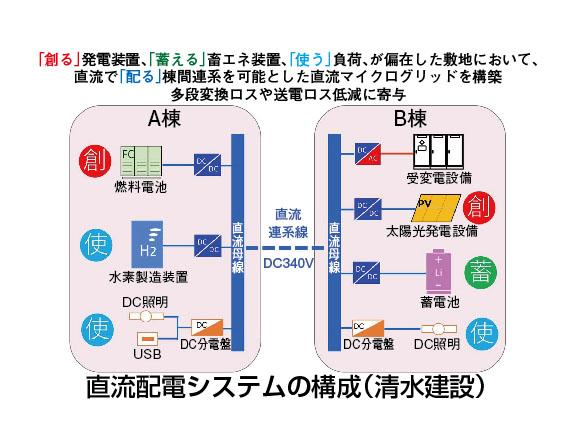

清水建設は自家発電した再生可能エネルギーを直流電力のまま2棟間で融通し、エネルギー利用効率の最大化を図る直流配電システムを、自社のイノベーション拠点「温故創新の森NOVARE」(東京都江東区)に導入している。グリーン電力を敷地内で有効活用でき、電力使用に伴うCO2排出量の削減と災害時の電源確保の両立を見込んでいる。

システムは直流発電設備の太陽光発電などで構成。それぞれ太陽光発電と蓄電池、水素燃料電池と水電解装置を配置した2棟間を直流連系線で接続する。太陽光発電からの直流電力を交流に変換せずに負荷機器へ供給でき、送電ロスの低減やエネルギー利用の効率化が図れる。

平常時の運用では太陽光発電からの電力供給でCO2を低減しつつ、太陽光発電の余剰電力を利用して水電解装置で水素を製造し、水素吸蔵合金に貯蔵する。一方、災害時には太陽光発電などを用いて必要な電力を確保する。

大林組

-

大林組の実験棟の完成イメージ

大林組は一つの建物から鉄骨やコンクリートなどの全部材を取り出し、新築建物の構造体として再利用する取り組みに乗り出した。カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)やサーキュラーエコノミー(循環経済)に寄与する技術の開発や提案につなげるのが狙い。同社の技術研究所(東京都清瀬市)内で実験棟の新築工事に適用し、再利用した構造体の加工状況などを検証する。

研究所内の鉄骨(S)造の電磁環境実験棟を解体して構造部材を取り出し、2026年に完成予定の実験棟で再利用する。柱や梁などの鉄骨部材に関しては、新築建物に合わせて加工し、新規の部材と組み合わせて使う。コンクリート製構造部材もリユース材として活用する。

新築建物で使う構造部材のうち、リユース材は鉄骨が57%、コンクリートは33%。すべての資材を新たに調達するケースに比べて約49%のCO2削減効果を見込んでいる。

大成建設

-

ペレット化したジャイアントミスカンサス(大成建設)

大成建設は北海道平取町で栽培した燃料用作物「ジャイアントミスカンサス」をペレット加工し、バイオマス燃料としてボイラに使い熱供給を行う実証試験に取り組んでいる。同町でトマトを栽培するビニールハウスなどへの熱供給を通じて、地産地消型の新たなエネルギーのサプライチェーン(供給網)を構築するのが目的だ。

ジャイアントミスカンサスを収穫する際にチップに1次加工した後、新開発のペレット加工技術を用いて元の容積の10分の1程度に減容化。これによりジャイアントミスカンサスの効率的な運搬・保管が可能となる。

同社は20年にジャイアントミスカンサスの試験栽培を開始した。ペレット加工が可能になったことによって、灯油・重油などの化石燃料からバイオマス燃料へのエネルギー転換が期待される。今後はジャイアントミスカンサス以外にも、現地で入手・加工が可能なバイオマス燃料による熱供給実証を行う考えだ。

竹中工務店

-

アップサイクルの取り組みを行う「日本橋本町一丁目3番計画(仮称)」(竹中工務店)

竹中工務店はサーキュラーエコノミーの実現に向けて、建設廃棄物のアップサイクルに力を入れている。その第1弾となるのが、国内最大・最高層の木造賃貸オフィスビルとして建設する東京・日本橋の「日本橋本町一丁目3番計画(仮称)」。木廃材などを建物や生活雑貨として再生するためにさまざまな取り組みを行う。

アップサイクルするのは、解体工事や新築工事に伴って発生する建設廃棄物。デザインやアイデアといった新たな価値を付加して別の新商品に生まれ変わらせることで、リサイクルの質を高めていく。

新築建物では、解体工事で発生するコンクリートガラや新築工事で発生する木廃材などの形や役割を変え、新築建物の家具や内装、外構などに再利用する。生活雑貨に関してはインテリアブランドと協業し、コンクリートガラや木廃材をコースターなどにアップサイクルする。さらに木廃材からフレグランスを作り出し、同社の東京本店に試験導入する。

戸田建設

-

「ハイブラストジェット」のフィールド実験(戸田建設)

戸田建設は太洋基礎工業と共同で、環境負荷低減型の新たな高圧噴射撹拌工法「ハイブラストジェット」を開発した。高吸水性ポリマー水を切削水として使うことによって、地盤の切削能力の向上と建設汚泥の減量化を実現。今後、技術マニュアルなどを整備し、地盤改良技術として活用していく。

粘性流体である高吸水性ポリマー水の拡散抑制効果により、従来の水噴射と比べて地盤切削力を向上。直径3―3・5メートル(最大5メートル)の大口径の改良体を造成できる。掘削安定液である高吸水性ポリマー水の使用により地盤切削で緩んだ地盤を安定化させ、施工時の安全性と改良体品質を確保する。

造成時はイオン濃度の高い固化材スラリーとの接触により吸水している水を排出し、粘性が低下することで地上への排泥排出阻害を抑制。高吸水性ポリマー水と専用固化材の使用により従来の水噴射と比べて地盤注入量を低減し、建設汚泥量を20―40%削減できる。