-

業種・地域から探す

続きの記事

医薬品

創薬エコシステム

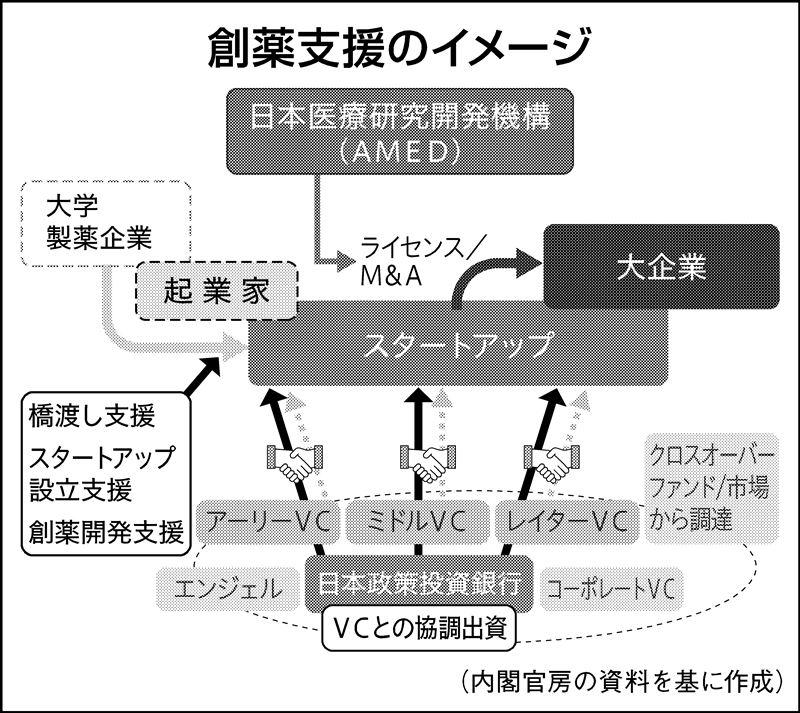

日本の創薬力強化へ向けた国の動きは引き続き活発だ。医薬品産業を成長・基幹産業と位置づける方針に基づき、支援体制や予算拡充が相次ぐ。戦略の中核となるのが製薬企業やアカデミア、スタートアップなど多様なプレーヤーが有機的に連携する「創薬エコシステム」。2025年は一連の構想の具現化へ向けた新たな局面に入る。

スタートアップ投資倍増

さまざまな場面で耳にする機会が多くなった創薬エコシステム。「エコシステム」は本来、「生態系」を示すが、ビジネスの世界では人材、資金、研究機関が有機的に結びついてイノベーションを継続的に生み出す循環を指す。創薬においては研究開発から製品化、さらに獲得した資金で次の創薬につなげる循環を目指している。その主役となるのは、イノベーションの担い手であるスタートアップだ。政府はこれら企業への支援強化を鮮明にしており、創薬スタートアップへの民間投資額を28年までに倍増し、企業価値100億円以上の企業を10社以上輩出する目標も掲げている。

こうした政策的アプローチに対しては、国内のみならず欧州の製薬団体などからも前向きに受け止める声が上がっている。イノベーションが促進される魅力的な市場創出へ向け、ようやくかじを切り始めた日本の政策継続性への期待感がにじむ。

連携強化を促す一連の施策は、近年の創薬環境の変化の流れとも合致している。日本が競争力を発揮してきた化学合成医薬品が中心の時代には、企業単独での創薬が可能だった。

しかし、技術進展に伴い創薬のモダリティ(医薬品の基盤技術の手法やこれに基づく治療手段の分類)は、バイオ医薬品など多様化した。長寿化や疾病構造の変化に伴い、新薬のニーズもがんや希少疾患などの難病の原因となる遺伝子などより複雑化している。こうした創薬スタイルの変化に対応するには基礎研究から製造、臨床試験といったステージごとに専門性や独自性を発揮するさまざまな関係者の連携が欠かせないからだ。

海外に目を転じれば、米国では集積度の高さで知られるボストン、英国はロンドン、オックスフォード、ケンブリッジの各都市を結ぶ「ゴールデントライアングル」が広域連携型のエコシステムとして知られる。こうした世界的な潮流を踏まえ、日本も目指す姿を明確に示し、関係者を巻き込んでいく姿勢が問われる。

日本「創薬の地」に/24年度補正で1000億円

-

政府あげて創薬力強化に取り組む方針が示されている(医療分野の司令塔機能を担う内閣官房) -

24年末に取りまとめられた政府の総合経済対策には「医薬品を成長・基幹産業と位置づけ、政府が一体となって日本を『創薬の地』とする」ことが明記された。その具体化に向け、24年度補正予算に盛り込まれた施策全体の事業規模は、民間資金を含め約1000億円に上った。城内実健康・医療戦略担当相は施策の意義をこう語る。「基礎研究から製造販売まで創薬の事業化の各段階に対応した包括的支援を、政府が一体となって実施することを内外に明確に示す」。

こうした基本姿勢を踏まえ、創薬クラスターの施設整備やスタートアップの設立支援、バイオ後続品の国内製造施設などを念頭に、継続的な支援を打ち出すことが示された。

さらに現在、国会審議中の25年度予算案では、これら流れをさらに加速する施策が盛り込まれた。次世代バイオ医薬品の製造・開発を担う人材育成、がんや難病に対する全ゲノム解析・ゲノム医療の推進や産学連携による創薬ターゲット予測、シーズ探索AI(人工知能)プラットフォーム開発などに予算措置された。

海外で承認された新薬が日本ではすぐに使えない「ドラッグ・ラグ」「ドラッグ・ロス」の解消も喫緊の課題だ。政府は有望シーズの実用化促進や研究開発環境の整備も急ぐことにしている。とりわけニーズの高い小児用や希少疾患医薬品の開発を促す姿勢も示しており、これにまつわる新規事業や拡充にも予算措置された。ドラッグ・ラグ、ドラッグ・ロスの問題をめぐっては、国際共同治験への日本の参画率の低さを指摘する声もある。新薬へのアクセスの確保へ向けた環境整備も今後の施策の論点だ。

-

大阪・関西万博は日本の健康、医療関連産業を対外的に発信する機会となる(会場のシンボル「大屋根リング」の木造建築部分)

4月には「2025年国際博覧会(大阪・関西万博)」が開幕する。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとするだけに、日本発のバイオやヘルスケア技術に世界の目が注がれる機会となりそうだ。こうした場面も積極的に捉え、創薬に携わる幅広い関係者が世界のエコシステムとの接点を深め、循環の輪を力強く回し、競争力を高めることにつなげたい。