-

業種・地域から探す

続きの記事

第54回 日本産業技術大賞

「第54回日本産業技術大賞」(日刊工業新聞社主催)の受賞4件が決まった。最高位の内閣総理大臣賞には自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター、NTTデータ、NTTデータグループ、ゼロボード、dotDの「『ウラノス・エコシステム』による自動車および蓄電池サプライチェーン企業間でのデータ連携サービス」が、文部科学大臣賞には宇宙航空研究開発機構(JAXA)、三菱電機、三菱重工業、IHIエアロスペースなど13社による「小型月着陸実証機『SLIM』が輝いた。審査委員会特別賞には日立製作所、日立ハイテクネクサス、日立ソリューションズの「農水産物の輸出拡大に貢献する温度管理サービス『MiWAKERU』」と、鹿島、岡部、丸久、楠工務店の「型枠一本締め工法」の2件が選定された。日本産業技術大賞は革新的な大型技術、システム技術の開発を奨励するため1972年に創設、わが国の産業社会の発展に貢献した技術成果を毎年表彰している。贈賞式は4月2日11時から東京・大手町の経団連会館で開く。

【審査委員会特別賞】 農水産物の輸出拡大に貢献する温度管理サービス「MiWAKERU」

日立製作所/日立ハイテクネクサス/日立ソリューションズ

インバウンド(訪日外国人)の増加や日本文化の流行を受け、海外ですしなどの日本食の人気が高まっている。日本食レストランも増加しており、日本の農水産物の海外需要の拡大にもつながると期待されている。実際、2024年の農水産物の輸出額は1兆3000億円と過去最高を更新。日本の農水産物の前には大きなビジネスチャンスが広がる。

農水産物 管理―見える化/温度変化でインク変色

酒類や畜産物、水産物など適切な温度管理が必要な輸出品も多く、鮮度や品質を確保したまま海外の消費地に適切に届けられるか、不透明なことが課題になっていた。このため、保冷剤などによる過剰包装や農水産物の品質低下など、コストの増加やブランド力の低下などを引き起こしかねない懸念がある。

特殊インク

-

水産物に貼ったラベルのQRコードを読み込み、温度逸脱の有無などを管理 -

-

-

QRコードを記載したラベル。温度変化で不可逆的に変色する

こうした課題を解決しようと、日立製作所、日立ハイテクネクサス(東京都港区)、日立ソリューションズ(東京都品川区)のグループは、温度で変色する独自の特殊インクを用いて、消費地までの適切な温度管理の有無を簡単に確認できるサービス「MiWAKERU(ミワケル)」を開発した。

日立製作所の研究開発グループがサービスや商品開発、事業化支援を担当。日立ハイテクネクサスがフロント営業と事業化の推進、日立ソリューションズがラベルの読み取りアプリとITシステム開発、事業化支援をそれぞれ担当した。

印刷した2次元コード(QRコード)のラベルを農水産物に貼り、移送後にスマートフォンで読み取る。ラベルは管理温度を逸脱すると、中心部のインクの色が変化する。一度変化すると元の色には戻らない仕組みとなっている。特殊な技能は不要で、その場で目視によって誰でも確認することができるのが特徴だ。

このため、冷蔵・冷凍が不可欠な食品・食材を生産地から消費者に供給するコールドチェーン(低温流通)の間、温度が適切に保たれているかを簡単に把握できる。

電源がいらず、シールの回収も不要。水や衝撃への耐性も高い。ラベルの検知温度はマイナス10度Cから60度Cまでで、製造誤差による影響はプラスマイナス1―3度Cとなっている。

耐候性では3日間の浸水後でも、剥がれやインクの退色が発生せず、1年間の耐光性試験では、室内照明下で明らかな退色は発生しなかったという。また耐低温環境では、マイナス40度Cでも指擦れによる印刷剥がれなどが起きなかった。

デジアナ融合

日立製作所研究開発グループの生産・モノづくりイノベーションセンタの坪内繁貴主任研究員は「アナログとデジタルを融合することによって、温度データロガーや無線識別(RFID)タグなどには困難な機能を実現することができた」と説明する。

例えば一般的な温度データロガーの場合、価格や形態の問題で保管庫や商品内のケースに張ることが多い。このため、温度データロガーが計測する温度と、商品の温度が必ずも一致するわけではなかった。

これに対し、開発したラベルを農水産物に貼れば、貼り付け面の温度そのものを検知可能となる。このため、農水産物を個品単位でサプライチェーン(供給網)の“見える化”を構築できる。

また、生産場所から倉庫、小売店の各段階でQRコードをスマホで読み取り、商品IDやスキャン日時、場所、温度逸脱の有無などをサーバー上に共有することも可能だ。

-

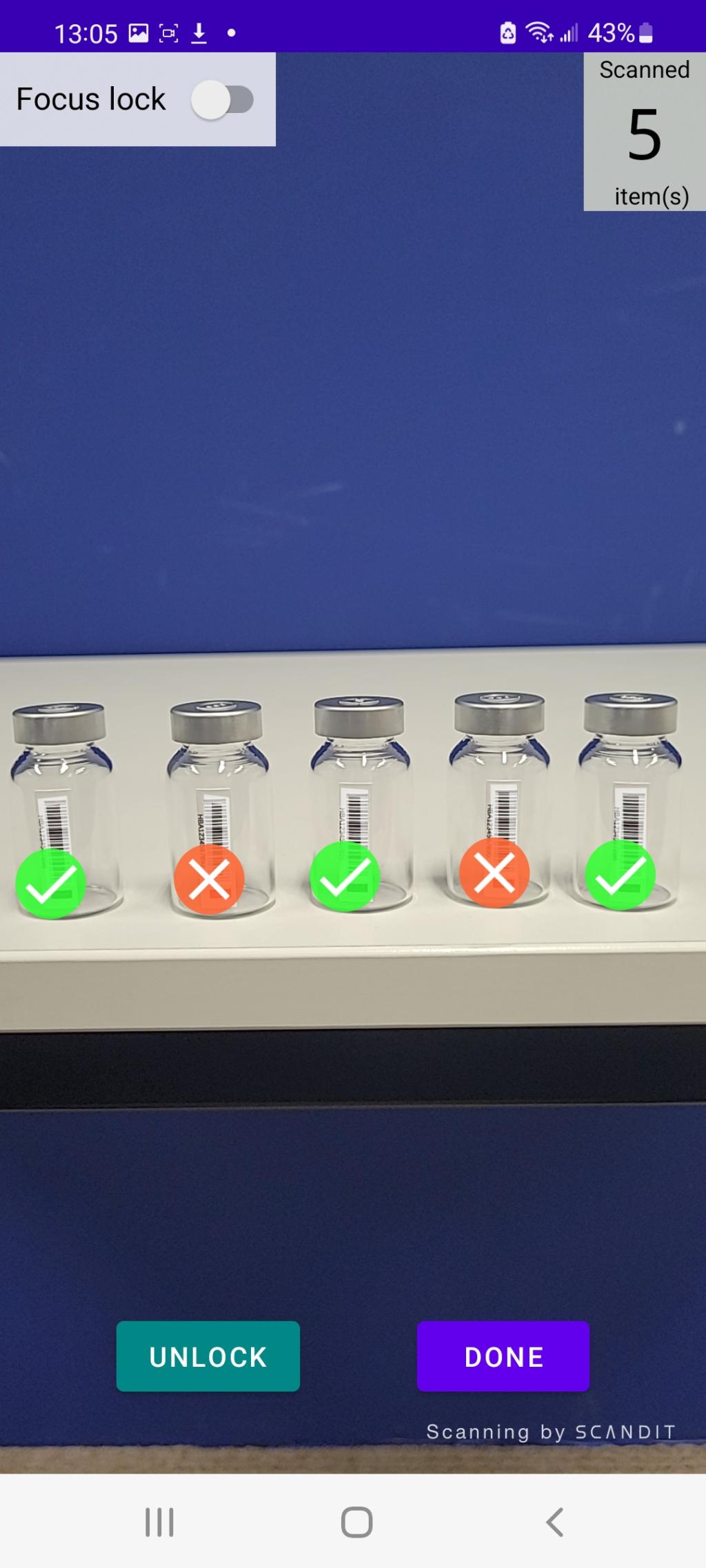

医薬品管理への適用を想定したイメージ(ラベルを一括して高速読み取りも可能になった。1度に20枚以上のラベルを読み取ることができる) -

坪内主任研究員は「QRコードとインクをラベルにするというところまでは2017年にはできていた。これを社会実装するのは、読み取り精度の向上と、読み取り時間の短縮を実現する必要がある。ここに一番苦労をした」と振り返る。

精度99%

試作を繰り返し、現在ではQRコードや読み取りアプリの工夫で、画像から99%以上の精度で変色前後の色を判定できるようになった。また、アプリの読み取り速度と精度の確保により、ラベルを一括して高速読み取りも可能になった。1度に20枚以上のラベルを読み取ることができる。

24年7月からは鹿児島県と養殖カンパチなど県産水産物の輸出拡大で連携を始めた。適切な温度管理での輸出が実現できれば、保冷剤の過剰使用などを減らせ、輸送コストや二酸化炭素(CO2)の排出量の削減も可能となる。

最適な温度管理によるコールドチェーンが構築できれば、県産水産物の付加価値向上や競争力の強化につながり、新たな販路の開拓にも期待が高まる。

開発したサービスは農水産物だけでなく、さまざまな分野での応用を考えている。現在、日本酒での展開のほか、新幹線物流による実証なども検討。さらに今後は、農産物や畜産物などのほか、医薬品などでの分野の適用範囲の拡大も視野に入れる。

また、熱中症対策として建設業や介護、保育施設での導入も検討する。このほか、電池メーカーや倉庫事業者を対象にしたリチウムイオン電池への適用といった産業分野での拡大も検討していく。