-

業種・地域から探す

続きの記事

第54回 日本産業技術大賞

「第54回日本産業技術大賞」(日刊工業新聞社主催)の受賞4件が決まった。最高位の内閣総理大臣賞には自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター、NTTデータ、NTTデータグループ、ゼロボード、dotDの「『ウラノス・エコシステム』による自動車および蓄電池サプライチェーン企業間でのデータ連携サービス」が、文部科学大臣賞には宇宙航空研究開発機構(JAXA)、三菱電機、三菱重工業、IHIエアロスペースなど13社による「小型月着陸実証機『SLIM』が輝いた。審査委員会特別賞には日立製作所、日立ハイテクネクサス、日立ソリューションズの「農水産物の輸出拡大に貢献する温度管理サービス『MiWAKERU』」と、鹿島、岡部、丸久、楠工務店の「型枠一本締め工法」の2件が選定された。日本産業技術大賞は革新的な大型技術、システム技術の開発を奨励するため1972年に創設、わが国の産業社会の発展に貢献した技術成果を毎年表彰している。贈賞式は4月2日11時から東京・大手町の経団連会館で開く。

【内閣総理大臣賞】「ウラノス・エコシステム」による自動車および蓄電池サプライチェーン企業間でのデータ連携サービス

自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター/NTTデータ/NTTデータグループ/ゼロボード/dotD

経済産業省が主導する産業データ連携の枠組み「ウラノス・エコシステム」の社会実装が始まった。先導役となったのが、自動車・蓄電池業界のサプライチェーン(供給網)構成企業向けデータ連携サービスだ。蓄電池のライフサイクルに関わる国境を越えた企業間でのデータ連携が可能。2023年8月施行の欧州電池規則で求められた蓄電池のライフサイクル全体での二酸化炭素(CO2)排出量や資源リサイクル率の開示に対応した。

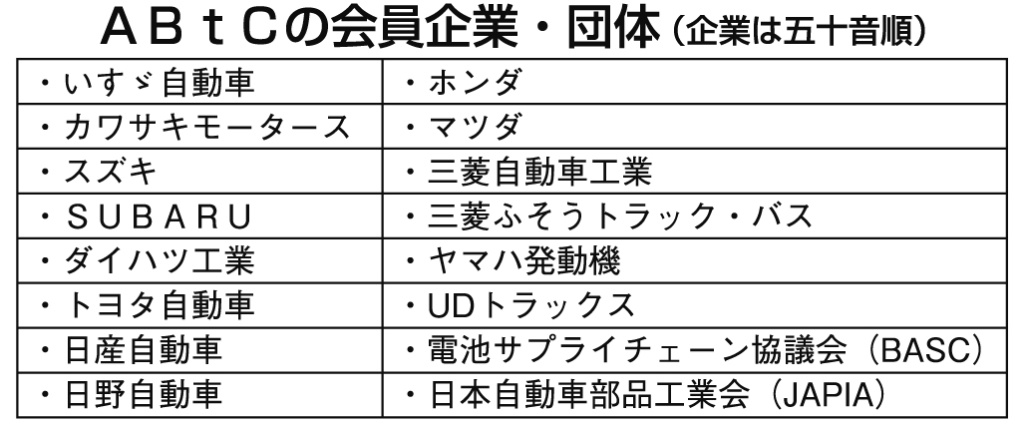

「自動車、電池業界が一緒になってプラットフォーム(基盤)を作りつつ、(同基盤上で動く)アプリケーションも作る大きなチャレンジだった」―。データ連携サービスの実現に尽力した自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター(ABtC、東京都港区)の藤原輝嘉代表理事は同サービスの意義をこう説明する。

欧州電池規則

-

電機・情報通信技術(ICT)の総合展示会「CEATEC2024」でデータ連携基盤を説明するABtCの藤原輝嘉代表理事(右から2人目)

開発のきっかけは、21年ごろから欧州が取り組みだしたグリーン化、デジタル化の推進だ。具体的な動きとして欧州電池規則が23年に施行。電池を使用する製品の原材料調達から設計、生産プロセス、再利用に至るライフサイクル全体で関連事業者が義務の履行を求められた。

藤原代表理事は「従来の直接取引関係だけでは対応しきれない。業界としてお互い声を掛け合って22年ごろから話が進み始めた」と当時を振り返る。その後、国内の自動車・電池サプライチェーンを構成する複数企業が参加した実証で有用性を確認。ウラノス・エコシステムのガイドラインに準拠した第1弾のユースケース(活用事例)としてNTTデータが24年5月、「バッテリートレーサビリティプラットフォーム」の提供を始めた。

蓄電池供給網データ連携―社会実装/国境越えCO2排出量開示

車・電池業界横断

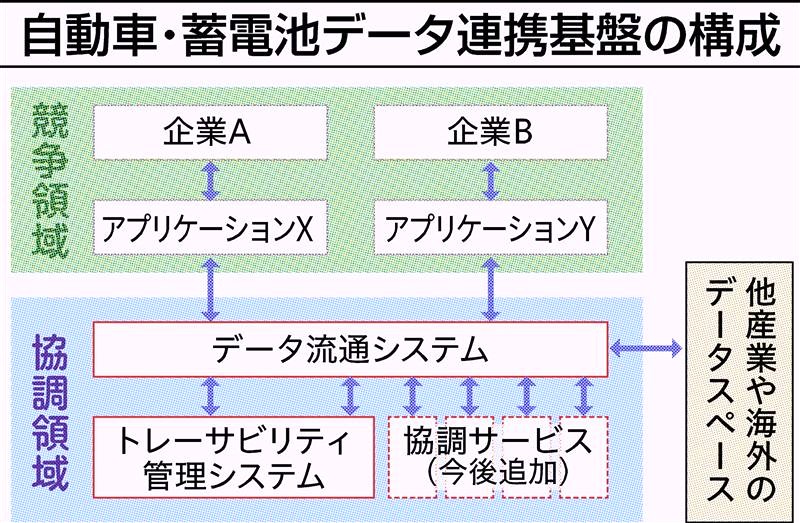

同プラットフォームは、車載蓄電池製造時のCO2排出量をサプライチェーン全体で集計し、欧州電池規則にも対応できる蓄電池のカーボンフットプリント(CFP)を算定する基盤となる。自動車・電池業界を横断した「データ流通システム」と、各企業の秘匿データを保護しながら連携させる「トレーサビリティ管理システム」を組み合わせ、安心・安全なデータ連携を業界全体で実現した。

具体的には、ブロックチェーン(分散型台帳)技術を用いてユーザーごとに独立した管理ができるデータ分散管理、データ所有者の開示指示に基づいてのみデータを連携する機能を搭載。自社データは暗号化された状態で個社ごとの領域に保管し、データ所有者のみが閲覧可能にした。

データの真贋(しんがん)性を確保するため、データ改ざんの検知もできる。異なるシステムやアプリケーション間のデータ流通も実現した。NTTデータグループの金子崇之イノベーション技術部部長は「欧州が先行しているとされるが、日本としてかなりのスピード感を持って(データ連携システムを)実現できた」と胸を張る。5年間で500社以上への投入を目指す。

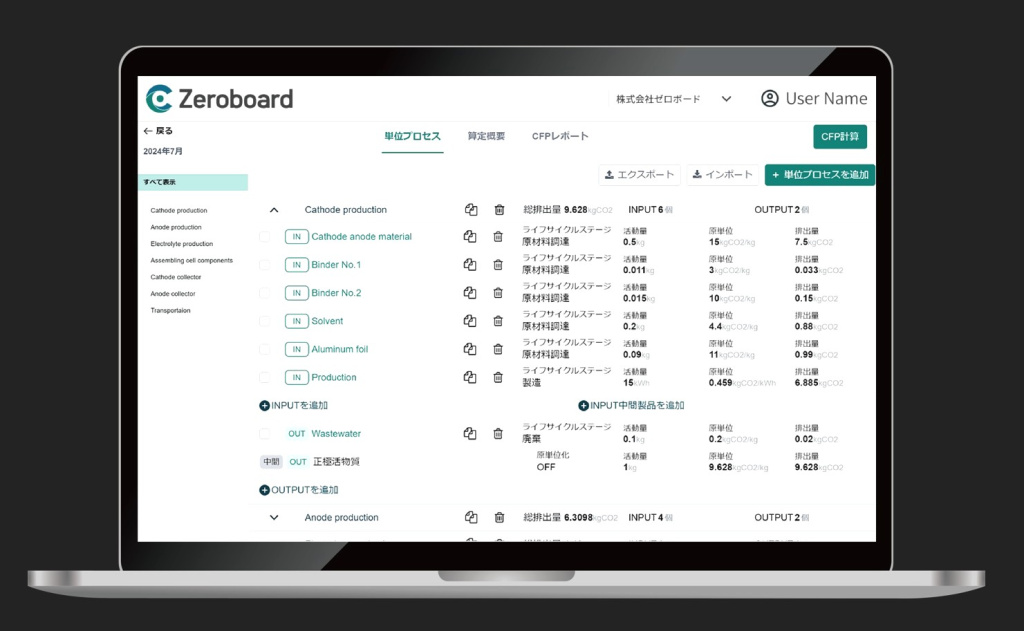

25年3月にはABtCが、ゼロボード(東京都港区)の「ゼロボード・フォー・バッテリーズ」、dotD(同)の「dotD・CFPカリキュレーター」というカーボンフットプリント(CFP)算定アプリを、ウラノス・エコシステムと相互接続ができるアプリとして認証した。いずれも欧州電池規則で求められる蓄電池のライフサイクル全体でのCO2排出量を計算できる。

-

ABtCの認証を取得した「ゼロボード・フォー・バッテリーズ」

ゼロボードの小野泰司最高戦略責任者(CSO)は「企業間のデータ連携がサプライチェーンの川上、川下双方にとってプラスになる状態が生まれてこそ、規制対応を超えた本質的な意味が出てくる」と指摘。「成功例と呼べるユースケースをどれだけ生み出していけるかが非常に大きなエポックメーキング(革新的事象)になる」とする。dotDの小野田久視社長も「他業界への広がりを期待する」と話す。

ABtCの藤原代表理事は「電池単体でなく、車全体に広げる場合、部品も何千、何万という数になる。サプライヤーの数も多くなるが、いろいろなことを試しながら一歩一歩コミュニケーションを取って進めていきたい」とする。

日本発国際ルール

ウラノス・エコシステム以外にも、例えば日本自動車工業会が自動車の温室効果ガス(GHG)排出に関わるCFP算定ガイドラインを策定している。こうした日本のガイドラインを生かした国際ルール策定に向けた動きも重要となる。藤原代表理事は「(車載蓄電池のバリューチェーン全体に関わる情報をデジタル上で記録し表示できる電池パスポートをはじめとした)資源循環自体を国際的な仕組みとして作っていくことに日本として発信していくことに貢献したい」と話す。

資源循環の国際的な枠組み作りには多くの課題がある。さまざまな立場の企業があり、国ごとの法規制も異なる。だが、「課題があるかどうかではなく、どう解決していくかということが我々に求められている」(藤原代表理事)。ウラノス・エコシステムをはじめとした日本発のソリューションを国際規模で存在する社会課題の解決に役立てる。