-

業種・地域から探す

続きの記事

ライフサイエンス

農薬市場と化学メーカーの取り組み

農薬―新興国で攻勢

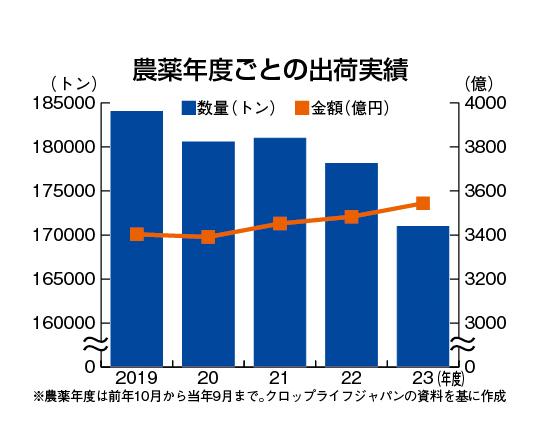

国内における農薬の出荷数量は減少傾向にあるが、近年の出荷額は微増が続く。農業者数や作付面積の減少は避けられず、国内需要は今後も縮小する見通し。だが農薬メーカー各社は新製品・サービスの開発に注力している。海外に目を向けると、将来の食糧不足への対応や大規模農園での作業効率化などにより特に新興国での需要が増える見通し。農薬を手がける日本勢は海外事業で攻勢をかける構えだ。

-

-

日本では農薬の担い手不足が高まりつつある(稲刈りの様子/新潟市西蒲区=2023年10月4日)

クロップライフジャパン(旧JCPA農薬工業会)が会員企業の報告をまとめた2023農薬年度(22年10月―23年9月)の全体の出荷実績は、数量が前年比4・0%減の17万953トン、金額が同1・8%増の3544億円だった。数多くのメーカーがしのぎを削っている。

農薬を巡っては、地球温暖化で病害虫のまん延リスクが増加する一方、農薬に依存した防除で薬剤耐性を持つ病害虫が発生。従来の化学農薬だけに頼らない総合防除の推進が急務となっている。

さらに国内では農業のスマート化が待ったなしの状況で、農薬に人工知能(AI)や飛行ロボット(ドローン)を組み合わせたサービスを展開する動きが活発だ。各社ともまずは国内での開発に注力し、市場投入のめどがたった段階で海外展開を本格化する考えのようだ。

海外の農薬市場は中長期で拡大する見通し。英調査会社アグバイオインベスターの予測によると、年平均2・2%のペースで市場が拡大し、26年に734億ドル(約10兆円)規模に達するという。

この成長をけん引する地域が、南米とアジアとされる。中でも国内大手が注目しているのがインドだ。アジアは南米と並び農薬需要の伸びが期待される地域だが、インドはその中核市場。現地企業との合弁会社の設立やM&A(買収・合併)が相次ぎ、農薬の有効成分を製造する新プラントの建設計画も進んでいる。

他方、海外勢の間では研究開発費の確保や収益多様化などを目的に業界再編が進む。日本勢としては各国の農業政策もある中、競争力の維持・強化が課題となる。温暖多雨で病害虫が発生しやすい日本を拠点とし、農業者の多様な課題を解決してきた知見を世界でどう生かすのか。各社の動きが加速する。

農業DX―進化加速

化学各社は農薬で、AIなどデジタル技術を生かしたさまざまなサービス展開を推進している。住友化学は農業関連のウェブサイトやアプリケーションを組み合わせたデジタルプラットフォーム「つなあぐ」でポイントサービスを開始した。ポイントを通じて、農業に関わる幅広いコンテンツを農家らに手軽に楽しんで利用してもらい、利用者の増加や定着を期待する。将来的には有料でのサービス展開も視野に入れる。

-

住友化学のつなあぐ(ウェブサイトイメージ) -

日本農薬の「レイミーのAI病害虫雑草診断」アプリ

つなあぐは農業ニュースやコラムなどを掲載するサイトに加え、病害虫診断アプリや水稲生育診断アプリなどを組み合わせた農業関連の総合情報サービスとして提供している。 今回追加した「つなあぐポイントサービス」はウェブサイトへのログインや、連携するさまざまなアプリの利用などでポイントをためることができる。ポイントは電子ギフトや日用品などに交換が可能だ。つなあぐによる新しい農業コミュニティーとしての発展を期待する。

日本農薬はスマート農業に対応したアプリ事業を強化している。農地に発生した病害虫や雑草についてスマホを使って診断し、防除に有効な薬剤を提案するアプリ「レイミーのAI病害虫雑草診断」の対象作物を拡充した。メロンやぶどう、カボチャなど5作物を追加し、全25作物となった。各地域の診断情報や気象条件から注意すべき病害虫を知らせる「AI予察」機能の本格運用も開始した。

独BASFの日本法人であるBASFジャパン(東京都中央区)はJA全農などと連携し、国内での農作物栽培管理支援システム「ザルビオ・フィールドマネージャー」の提案を推進している。

同システムは衛星画像を使い、田んぼで肥料をより多くまいた方が良い場所や、作物の生育状況の良しあしなどを把握できる。AIを使った分析によって生育ステージを予測し、状況に合った適切な作業を促すことも可能だ。同システムの活用によって収穫量が増えたり、品質面でも二等米や三等米が一等米になったりするなどの成果が出ている。

クボタの営農支援システム「KSAS(クボタスマートアグリシステム)」とシステム連携するなど機能拡充にも取り組む。