-

業種・地域から探す

続きの記事

建設産業

ゼネコン 最新技術

建設業界でサーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に向けた取り組みが活発化している。資源の大量消費と廃棄物の大量発生を前提とする建設業界が資源循環に力を注ぐことで、資材の価格高騰に左右されにくく資材の安定調達が可能なソリューションとなり得る。仕入れや廃棄物処理のコストを低減でき、消費者に対するブランドイメージ向上につながる期待もある。各社とも廃棄物ゼロを目指す活動を一段と加速している。

木材の資源循環 社有施設で実現/鹿島

-

社有林材を活用して新築した宿泊棟

鹿島は社有施設「KX-FOREST KARUIZAWA 鹿島軽井沢泉の里保養所」で、木材のサーキュラーエコノミーを実現している。実現を下支えしているのは「鹿島環境ビジョン2050plus」に基づく三つの取り組みだ。

その一つが、社有山林と現地伐採木の活用。グループ全体で全国に保有する山林約5500ヘクタールについて、木材を建材・家具などに使用するだけでなく、木造・木質建築の技術開発など、新たな環境価値の創出に向けた取り組みを進めている。

また国際的な環境評価認証プログラム「SITES(サイツ)」で、2024年9月に最高認証ランク「プラチナ」の予備認証を取得。各フェーズにおける計画を実現し、同認証の取得を目指す。

さらに二酸化炭素(CO2)排出量を実質ゼロにできるコンクリート「CO2-SUICOM」を使い、3Dプリンティングによる成形技術で敷地内に長さ7メートル×幅1・86メートル-1・92メートルの人道橋を構築した。

今後、これらの取り組みで得た知見を生かして技術の高度化や深度化を図り、持続可能な社会の実現に貢献していく。

鉄骨・コンクリート 新築建物に再活用/大林組

-

リユース材を活用した新たな建築物(完成イメージ)

大林組は技術研究所(東京都清瀬市)内で、一つの建物から鉄骨やコンクリートなどの全部材を取り出し、新築建物の構造体として再利用する取り組みを進めている。カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)やサーキュラーエコノミーに寄与する技術の開発や提案につなげるのが目的だ。

研究所内の鉄骨(S)造の電磁環境実験棟を解体して構造部材を取り出し、26年に完成予定の実験棟で再利用する。柱や梁(はり)など鉄骨部材に関しては、新築建物に合わせて切断などの加工を行った上で、再び構造体に使用する。コンクリート製構造部材もリユース材として活用する。

リユース材の活用は、製造時のCO2の排出抑制につながる。今回の新築建物で使う構造部材のうち、リユース材は鉄骨が57%、コンクリートは33%で、すべての資材を新たに調達するケースに比べて約49%のCO2削減効果を見込んでいる。

解体建物の構造体の状態やリユース材の加工状況などに関しては研究員が検証を行う。これにより技術の改善や開発の迅速化を図る考えだ。

建設現場のペットボトル 回収→新ボトル/大成建設

-

建築現場に設置したリサイクルステーション

大成建設はコカ・コーラボトラーズジャパン、日本通運と連携し、建設現場で回収した使用済みペットボトルをリサイクルする「ボトルtoボトル」を推進するための実証試験に取り組んでいる。実証試験を始める前までは、飲み終わったペットボトルは分別されずにリサイクルボックスへ投入され、自動販売機の飲料メーカーが商品の搬入時に回収していた。「ボトルtoボトル」実現による資源循環への貢献度は大きい。

実証試験では、都内2カカ現場作業所にリサイクルステーションを設置。現場で発生する使用済みペットボトルをキャップとラベルに分別した後、洗浄、減容化して収集し、より高品質で新しいペットボトルとしてリサイクルする。

リサイクルステーション設置後の分別状況などを確認しながら現場での啓発活動を継続し、ペットボトルの巡回回収や再資源化に向けた仕組みづくりを検討。実証試験は3月まで実施する予定だ。先に始めた三角コーンやアクリル板のリサイクルの実証試験と併せて、さまざまな廃プラスチックの再資源化を目指す。

外壁保護フィルム回収 カラーコーン製作/清水建設

-

廃プラスチックのマテリアルリサイクルの流れ

(清水建設)

清水建設は建設現場における廃プラスチックのリサイクルによってカラーコーンを製作し、再利用するマテリアルリサイクルの取り組みを推進中だ。マテリアルリサイクルプラントの運営などを手がけるTBM(東京都千代田区)との協業プログラムの一環で取り組んでおり、清水建設の建設現場やイノベーション拠点「温故創新の森 NOVARE」などで再利用を始めている。

マテリアルリサイクルでは、まず清水建設の建設現場で排出された外壁保護フィルムの残材を回収し、TBMのリサイクルプラントに運搬。ペレット化したリサイクル材と一般的な再利用プラスチックを混合することで、100%リサイクル材由来のカラーコーンを製作した。

建設現場で排出される廃プラスチックのリサイクルに関しては、廃棄物を焼却し熱エネルギーを回収するサーマルリサイクルに取り組むケースが多い。廃棄物を新たな製品の原料として再利用するマテリアルリサイクルは十分に進んでいないのが現状だ。清水建設は今後、多様なプラスチック廃棄物を対象に、マテリアルリサイクルを推進していく。

リサイクル骨材 コンクリに再利用/竹中工務店

-

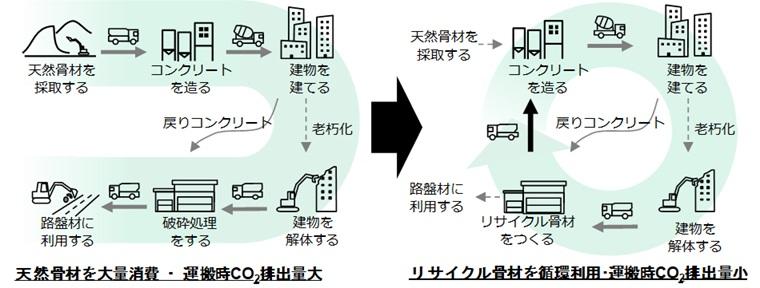

現状のコンクリート利用サイクル(左)と

今回の開発を実用化した後(右)の比較

(竹中工務店)

竹中工務店は環境配慮型の「サーキュラーコンクリート」の開発に取り組んでいる。開発には鹿島や栗本鉄工所、コトブキ技研工業(東京都新宿区)、三和石産(神奈川県藤沢市)、成友興業、八洲コンクリート(埼玉県八潮市)、吉田建材(東京都江東区)が参画。共同研究先の明治大学、業務委託先の竹中土木(同)も加わっている。

目標としているのは、リサイクル骨材をコンクリートに再利用する水平リサイクルの実現。このため「省エネ・低価格・高処理能力の再生骨材製造装置の開発と既存の製造装置の改良」など、五つの技術開発を推進中。また都市部で流通を完結させる仕組みを構築し、遠方への運搬時のCO2削減に貢献していく考え。

今後はまず関東圏の都市部におけるサーキュラーコンクリートの社会実装を目指す。これにより、天然骨材の消費と資材の輸送を含む消費エネルギーの削減につなげる。また、この仕組みを他の都市部に展開し、再生骨材製造装置やリサイクル骨材、これらを使用したサーキュラーコンクリートの市場を開拓することで、コンクリートに関わる環境負荷の低減を目指す。