-

業種・地域から探す

続きの記事

建設産業

建設業界の生産性向上

【執筆】広島市立大学 国際学部 国際学科 講師 山﨑 雅夫

高齢化と少子化が同時に進んでいる日本では、労働力人口が少ない中でいかに生産性を上げるかが最も大きな課題だ。「生産性」とは、「投入量1単位当たりの産出量・産出額」のことであり、経営学で表現すると、投入(インプット)にヒト・モノ・カネ・ジョウホウ・ジカンをどのくらい使い、どのくらいの価値(アウトプット)を産み出したかを計る指標である。ここでは「建設業界の生産性向上」について述べる。

高齢化率と将来推計

内閣府の「高齢社会白書」によると、わが国の総人口は2023年10月1日現在で1億2435万人である。65歳以上人口は3623万人となり、総人口に占める割合(高齢化率)が29・1%となった。高齢化率は1950年には5%に満たなかったが、70年には7%を超え、94年には14%を超えた。また、15-64歳の生産年齢人口は95年に8716万人でピークを迎え、その後減少に転じ、2023年には7395万人(総人口の59・5%)となった。

労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)のうち、65歳以上は引き続き上昇傾向を継続している。生産年齢人口は70年に約3000万人の減少が推計される。生産活動の中核をなす人口の大幅な減少は、わが国の国力の減衰を意味する。

以上のように、高齢化と少子化が同時に進んでいる日本では、労働力人口が少ない中でいかに生産性(投入量1単位当たりの産出量・産出額)を上げるかが大きな課題となっている。

建設業界の現状と課題

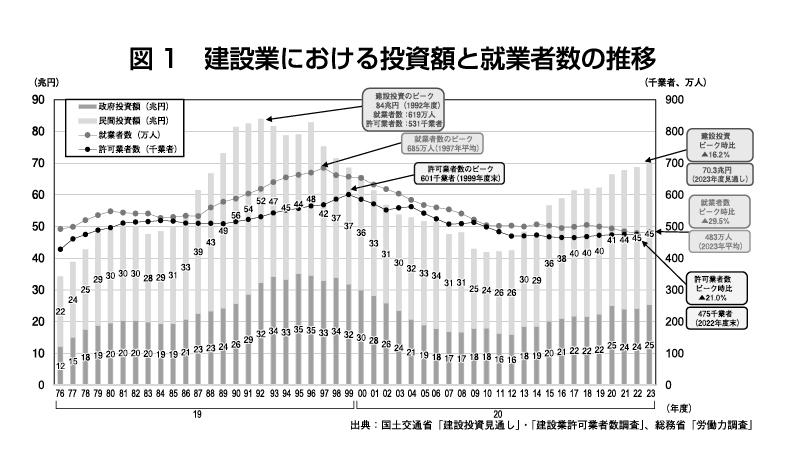

建設投資は20年から23年にかけて増加傾向となっている。建設業就業者数(23年平均)は483万人で、ピーク時(1997年平均)から約30%減という状況だ(図1)。

また、総務省の「労働力調査」によると、建設業における職業別就業者数の推移は、どの職業も97年をピークに、管理的職業と技能者の数が減少している。なお、技術者に関しては2002年前後と同水準だが、高齢者(65歳以上)の割合は注意すべき状況となっている。

高齢層と若年層の状況

労働力調査で建設業の就業者に占める若年層(29歳以下)の割合を見ると、全産業に比べて低いことがわかる。また、高齢層(55歳以上)の割合は増加し続けているだけでなく、全産業と比べても高い。23年の建設業就業者は55歳以上が36・6%、29歳以下が11・6%となっている。いずれも00年頃を境に変化が起きていることがわかる。これは、高齢化と少子化が急速に進んでいく状況と同様である。

建設業就業者数483万人のうち、全体の4分の1以上(25・9%)を占める60歳以上の大半が10年後に引退する可能性があり、後継者問題は深刻な局面に入っている。また、厚生労働省の「新規学卒者の離職状況」によると、若年層の就職3年以内の離職率について21年3月卒業生をみると、大学卒業者は30・7%、高校卒業者は43・2%という水準となっている。建設業は高い数値を示しており、離職防止対策が必要だ。

建設業界の生産性向上

生産性の向上を推進していく上で本質的な課題は、「技術伝承」と「能力開発」である。技術伝承の課題は、「何を」「どのように」伝えるかである。何を伝えるかは、建設業界で言われてきた「カン・コツ」が重要だ。カン・コツは、過去から展開されてきた上位概念である「直観」につながる概念となる。そして、どのように伝えるかは、理論に基づいた方法論を使用することが重要だ。ここに人を育てる本質がある。

また、能力開発の課題は「自律」をどう見守るかである。自律とは他からの支配・制約などを受けず、自分自身で立てた規範に従って行動することとされる。つまり、育ってもらうために必要なものを提供する段階から、自らを律して育っていく段階へと成長していく過程をどう見守るかになる。以上が生産性向上のために必要な仕組みである。

AW Cycle(Accumulate-Wield Cycle)

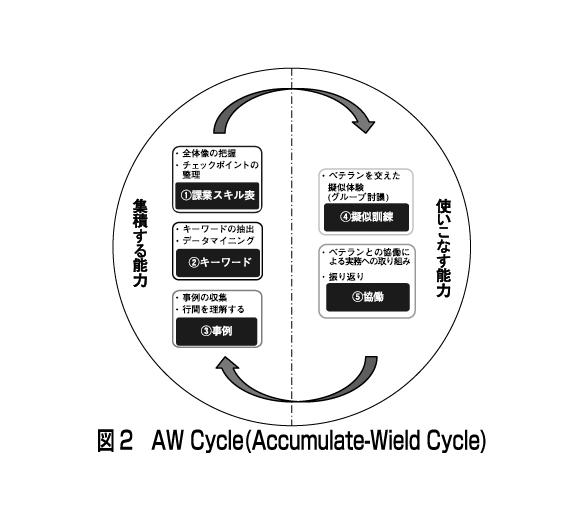

筆者は技術伝承・能力開発を進めるための理論と方法論として、AW Cycle(Accumulate-Wield Cycle)を示す(図2)。AW Cycleとは、「集積する能力」と「使いこなす能力」の二つの循環で構成される理論である。この理論に組み込まれる方法論としては、建設業界企業を調査して得た①課業スキル表②キーワード③事例④擬似訓練⑤協働-がある。普遍であるが暗黙の下にあったAW Cycleの普及は生産性の向上に寄与する。

以上のように、建設業界の生産性向上の本質的な課題は、「技術伝承」と「能力開発」である。生産性向上のために、人を育てること・人が自律して育つことを見守れる環境づくりは普遍的だ。今後も人が育つ環境づくりの維持・向上が求められる。

【参考図書】

山﨑雅夫(2020)『技術者直観形成論 理論と実践』法政大学出版局