-

業種・地域から探す

続きの記事

建設産業

デジタル技術による建設業のDX

【執筆】松江工業高等専門学校 環境・建設工学科 教授 大屋 誠

建設業のデジタル変革(DX)は生産性向上や労働力不足の解決、持続可能なインフラ整備・維持管理に加え、新たなサービスやビジネスモデルの創出を促進し、建設業界の付加価値を高める可能性がある。

日本のインフラの現状

わが国の橋梁(きょうりょう)、トンネル、上下水道などの多くのインフラ施設は、主に高度経済成長期に建設され、老朽化が進行している。インフラ施設の多くは維持管理や更新に十分な予算を確保することが難しく、厳しい財政状況にある。人口減少に伴う税収の減少や労働人口の減少が、施設の管理に大きな影響を与えている。

インフラの老朽化は橋やトンネルの崩壊、道路の陥没などにより、人命を奪う重大事故を引き起こす可能性がある。2012年に起きた笹子トンネル崩落事故などがその例だ。インフラの老朽化はすでに社会課題として表に出ており、適切な維持管理を行うためには、従来の方法では対応が難しくなっている。

スマートシティーと建設業のDX

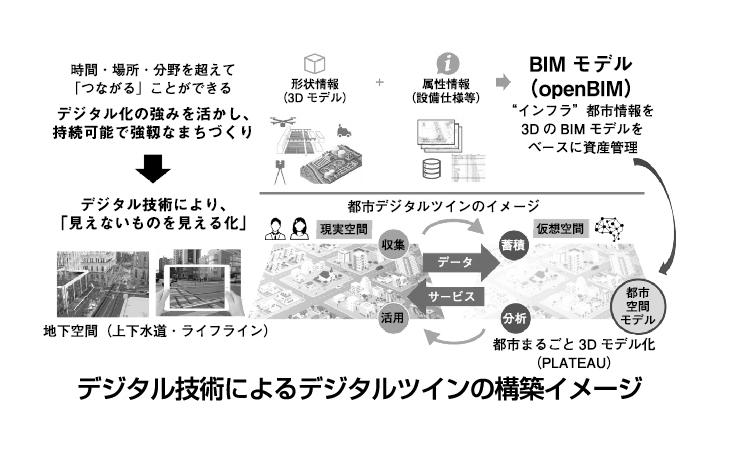

スマートシティー(次世代環境都市)は次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくりとして、「ソサエティー5・0」の実現に向けた科学技術・イノベーション政策の一環に位置づけられている。国土交通省は国土に関するデータを「国土交通データプラットフォーム」として整備している。このプラットフォームは、国家座標による位置情報に紐づいた国土数値情報、国土地盤情報、橋梁やトンネルなどのインフラ情報、3次元(3D)都市モデル「PLATEAU(プラトー)」などのデジタル情報を提供している。

国土交通データプラットフォームを活用することで、現実世界のデータを基に仮想空間で同じ環境を再現し、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)などの技術を活用できる。

仮想空間では現実世界の変化に応じてシミュレーションや予測技術を活用し、対応方法や対策を検討することが可能となる。この取り組みは、インフラの「作り方」「使い方」「データの活かし方」という3分野のDXを推進するために重要な基盤だ。

i-Construction2・0と建設DX

国交省は16年より「i-Construction」を推進し、3DモデルやICT(情報通信技術)の活用により、建設ライフサイクル全体の建設生産プロセスにおいて抜本的な生産性の向上に取り組んでいる。中核となるのが、建設ライフサイクル全体の情報を視覚的に共有する3Dモデルと属性情報を組み込んだBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)だ。

24年4月に「i-Construction2・0」にバージョンアップし、人口減少社会における持続可能なインフラ整備・管理として、自動化を推進するステージに上がった。自動化では施工のオートメーション化により、25年からICT施工が原則化され、自動施工や遠隔施工が推進される。これらを実施する上で、3Dで設計したBIMデータを活用し、施工デジタルデータの作成に活用することが重要だ。

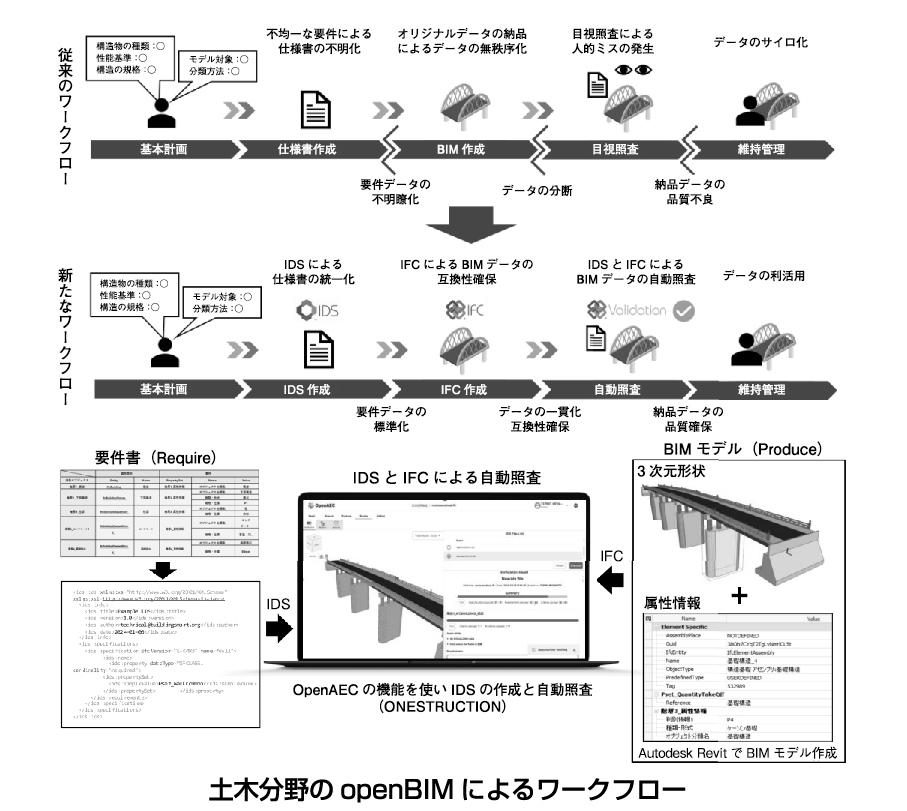

openBIMによるワークフローの変革

3D-BIMモデルは「IFC」を通じて標準化される。「openBIM」はIFCを基盤にし、異なるソフトウエア間でのデータ交換を可能にすることで、プロジェクト全体の効率性とコラボレーションを向上させる。これにより、建設プロセス全体がデジタル化され、長期的な資産管理が可能になる。

日本では建築BIMによる建築確認申請が26年春から開始される。まず「BIM図面審査」が開始され、その後「BIMデータ審査」に発展していく予定だ。BIM図面審査はBIMソフトウエアから出力された整合性の担保された図面(PDF)を審査対象とする。BIMデータは参考扱いとしながらもIFC形式として提出することになる。建築に関わるデータを正規化し、審査機関の短縮と審査業務の効率化を図り、作成されたBIMデータを建築生産プロセスで活用できる環境を整えることを目指す。

一方、土木分野では23年から「BIM/CIM」が原則適用となっているが、建築のようなワークフローの変革はまだ実施されていない。「buildingSMART International」はⅠDS(情報提供仕様)とIFCを活用したワークフローを提案しており、今後、土木分野でもデジタル技術によるワークフローの変革が期待されている。

openBIMの普及を推進するために、多くの企業や組織が関与している。例えば、米オートデスクなどのソフトウエアベンダーが有名だが、日本でもONESTRUCTION(鳥取市)がopenBIMに基づくソリューションを提供し、国内外で評価されている。

建設業のDXによる建設生産プロセスの変革は、生産性の向上だけでなく、新たな技術の創造や若者の建設産業への参画の機会を増やすことにつながっている。

【用語説明】

●IFC

特定のソフトウエアベンダーに依存しないオープンなフォーマットで、異なるBIMソフトウエア間でのデータ交換を可能

●ⅠDS

プロジェクト全体でどのような情報が必要かを明確にし、情報の交換を効率化する仕様

【出典・参考文献】

①国土交通省,スマートシティ官民連携プラットフォーム,https://www.mlit.go.jp/scpf/index.html(参照日2025年2月1日)

② 国土交通省,インフラDXアクションプラン(第2版),https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000073.html(参照日2025年2月1日)

③ 国土交通省,国土交通データプラットフォーム(仮称)整備計画,https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000592.html(参照日2025年2月1日)

④ 国土交通省,i―Construction2・0 ~建設現場のオートメーション化~,https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/content/001738240.pdf(参照日2025年2月1日)

⑤ 国土交通省,建築BIMの将来像と工程表(増補版),https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001603587.pdf(参照日2025年2月1日)

⑥ 宮内 芳維,bSDDから始まるopenBIMによるThe End of Babel,AI・データサイエンス論文集,5巻4号,pp.29―32,2024.