-

業種・地域から探す

続きの記事

粉体技術&POWTEX

〝未来をつくるPX〟 見どころ満載

「POWTEX2024(第25回国際粉体工業展東京)」(日本粉体工業技術協会主催)が27日、東京都江東区の東京ビッグサイト東1ー3ホールで幕を開ける。出展者が最新の機器・装置や技術、情報などを披露するほか、併催行事もバラエティーに富む。〝未来をつくるPX(Powderーtechnology Transformation)〟をキーワードに掲げるほか、今回もオンライン展を併設する「ハイブリッド方式」となっている。会期は29日まで、開場時間は9時半ー17時。入場は無料だが完全事前登録制になる。

バラエティー富む併催行事

-

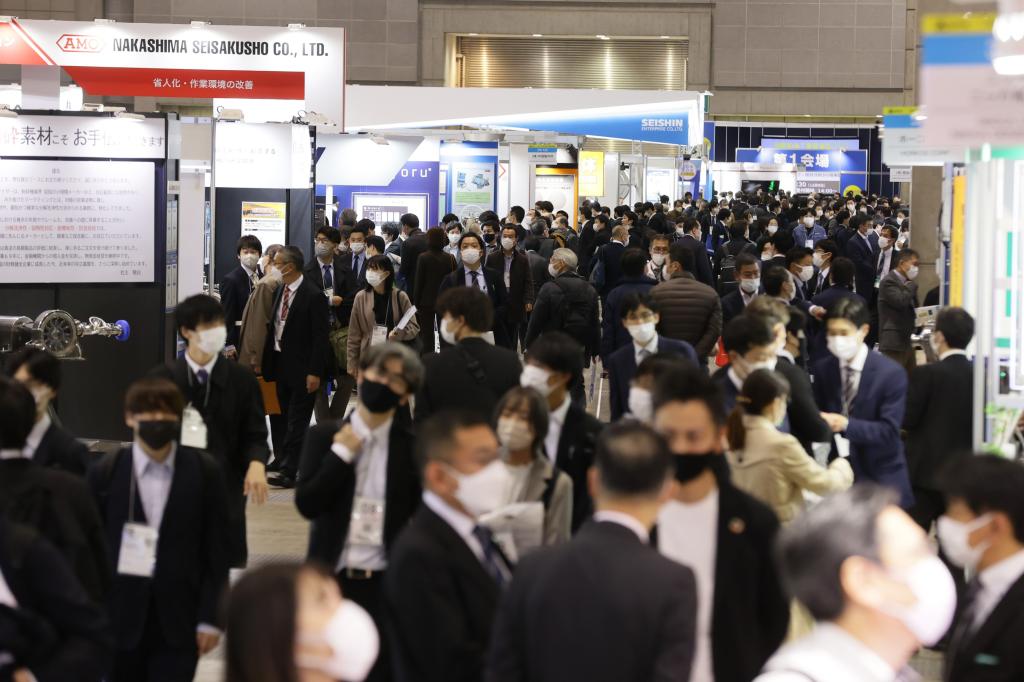

出展者が増え活気が戻った前回(2022年)の「POWTEX TOKYO 2022」

出展規模は282社・団体、1070小間となった。前回の東京開催(2022年)と比べて約7%の増加となり、コロナ禍以前の18年開催時に匹敵する規模となるなど、平時に戻りつつある状況を背景に、出展者の意欲がうかがい知れる。

各種粉粒体製造機器や計測機器、研究室・ラボ用機器のほか、粉体材料やソフトウエアなどの展示・紹介に加え、特別展示ゾーンとして「先端材料ゾーン」「粉体シミュレーションゾーン」が設けられる。粉体シミュレーションゾーンでは会期中連日正午から、先端材料ゾーンでは28日14時半からそれぞれ出展社プレゼンテーションも行われる。

-

コロナ禍も収束に向かいつつあり、来場者が通路を埋め尽くすほどに回復した(2022年)

また今回もオンライン展を併設するハイブリッド方式を採用。既に11日に開幕、12月26日まで行われる。出展者情報の公開によるブース訪問計画への利用や来場できない場合の製品情報の収集に加え、終了後にはオンデマンドで一部企業の発表セミナーなどの閲覧が可能になる。それだけに、リアル展との相乗効果が期待される。このほかPOWTEXの大きな特徴である多彩な併催行事も注目を集めそうだ。

PXステーション

新企画として東京では初めて行われる来場者参加型イベントで、会期中特設ステージで連日行われる。「POWTEX2024の歩き方」(10時ー10時40分と13時ー13時半)は粉体プロセスの上流から下流までを簡単に解説、POWTEXが扱う技術の輪郭をナビゲーターが紹介する。具体的な技術や製品の一例は、前日に会場で取材した話題を日替わりで提供する。「公的研究機関展示紹介」(10時50分ー11時40分)は各機関の内容を分かりやすく紹介する。

「粉体技術について聞いてみる」(13時40分ー14時10分)は粉体の加工技術編(27日)、粉の動き編(28日)、液中の粉の性質編(29日)に分かれ、研究者の研究テーマを通じた粉体技術を聞くことができる。「わが社のPX」(16時10分ー16時40分)は「サーキュラーエコノミー」「電池製造プロセス」「3Dプリンタ」に関する出展企業の取り組みや機器・技術が紹介される。

特別企画

27日11時20分から第3会場で、製造業系YouTuberの『ものづくり太郎』氏が「20~30年展示商品が変わらない 日本のものづくりはヤバイのではないか? どうする日本の製造業?」をテーマに情報発信と解説を行う。同氏のこれまでの経歴に加え、20年から本格的に活動を始めたユーチューバーとしての視点から、日本の製造業に切り込む。

PXフォーラム

従来の最新情報フォーラムを衣替えした同フォーラムは、3日間で4テーマが設けられる。第1会場ではいずれも14時半から、27日に「サーキュラーエコノミー」、28日は「電池創造プロセス」、29日は「金属積層造形技術(3Dプリンタ)の最新展開」に関する講演・解説が繰り広げられる。また29日には第3会場で10時から「粉体プロセスDX」も行われる。各テーマとも第一線で活躍する講師が登壇するだけに、注目を集めそうだ。

また各テーマは、PXステーションの「わが社のPX」ともリンクし、フォーラム終了後に関連企業の製品・技術紹介につなげることで、さらに理解を深めることも狙う。

来場者参加型で注目

-

各種セミナーでは多くの聴講者が熱心に耳を傾けていた(2022年)

粉体工学入門セミナー

会期中連日12時半から第1会場で開催される。各日のテーマは、27日が「粉体の加工技術」(講師=綿野哲大阪公立大学教授)、28日は「粉の動き」(講師=加納純也東北大学教授)、29日は「液中の粉の性質」(講師=石田尚之同志社大学教授)。これから粉体を学ぼうとする人や、まだ経験の浅い人向けに各講師が分かりやすく解説する。同セミナーもPXステーションの「粉体技術について聞いてみる」との連動を図っており、MCからの質問形式でさらに深掘りできる。

粉体機器ガイダンス(機器選定の基礎)

会期中連日10時から第1会場で開かれる。同協会の分科会が協力し、分科会コーディネータが機器の基本原理と選定を解説するとともに、関連企業が実際の機器の紹介を行う。

27日は「粉体ハンドリング」でコーディネータの松坂修二京都大学名誉教授が「粉体流動性評価試験法の最新情報」、同じく田中敏嗣大阪大学大学院教授が「DEMシミュレーションで見る粉体の挙動」、28日は「計装測定」で名誉コーディネータの森康維同志社大学名誉教授が「液中の粒子分散状態の評価」、29日は「乾燥」で静岡大学准教授の立元雄治コーディネータが「乾燥技術の基礎と粉体乾燥用各種乾燥機の概要」についてそれぞれ解説する。

AI技術利用に関するセミナー

28日10時から第3会場で同協会AI技術利用委員会の協力の下、「ものづくりにおけるAIの活用」をテーマに行われる。三好建正理化学研究所計算化学研究センターチームリーダーによる「データ同化研究の最先端と将来展望」のほか、金子弘昌明治大学理工学部准教授が「AIによる高機能性材料の研究・開発・評価・製造」、前川宗則千代田化工建設O&MーXソリューション事業部長が「エンジニアリング会社のO&MサービスにおけるAI技術の活用事例」を講演する。産業界をはじめ、粉体関連業界でもAIの活用が進みつつあるだけに、注目されるとみられる。

粒子特性評価JIS/ISO規格の最新動向

27日14時から第3会場で行われる。同協会規格委員会が企画協力するもので、松山達創価大学教授のほか、森康維同志社大学名誉教授、藤正督名古屋工業大学教授、堀場テクノサービス分析技術本部の栩野成視氏、武田真一武田コロイドテクノ・コンサルティング社長がそれぞれ最新動向を解説する。

粉じん爆発情報セミナー

28日13時から第3会場で開かれる。同協会粉じん爆発委員会が協力し、同委員会の山隈瑞樹委員長(産業安全技術協会会長)が「実験で理解する静電気現象の基礎」、八島正明労働者健康安全機構化学安全研究グループ部長が「木質ペレット等の爆発・火災の防止について」を解説する。

海外情報セミナー

29日13時半から第3会場で行われる。同協会海外交流委員会が協力する。「微細構造制御法を用いて新素材を添加した高性能複合金属材料の開発」「ビーズミルを用いたコンタミレスナノ粉砕技術『XEROGRIN』の開発」「環境、エネルギー、健康に貢献するナノ粒子材料開発」が国内外の大学・企業の研究者から報告される。

粒子径計測入門セミナー

29日13時半から同協会規格委員会が協力し、松山達創価大学教授が「粒度と粒子径/粒子径と粒子径分布/平均径/分布の表示法/粒子径計測の諸原理」など、粒子径計測の原理と粒子径分布の表示法が紹介される。会場は第2会場。

アカデミックコーナー

粉体に関する若手研究者の研究奨励、関連企業への情報提供、産学連携の基盤づくりが狙い。28日10時から第2会場でのプレゼンテーション、11時40分からアカデミックポスター展示コーナーでのポスターセッションを通じ、研究成果とそれを基盤にした将来の夢を研究者が語る。優秀な研究には同協会から優秀研究賞や研究奨励賞が贈呈される。

PXシーズ賞受賞記念特別講演会

28日第2会場で13時から、昨年の「APPIE産学官連携フェア2023」で受賞したシーズ発表者が講演する。講演テーマと発表者は以下の通り。

▷化学反応を利用した粒子表面へのナノコーティング(大野智也北見工業大学教授)

▷数種類の火災で、さまざまな微粒子をつくります(平野知之広島大学大学院助教)

▷合金ナノ粒子を簡単に作れます!(渡邉哲京都大学大学院准教授)

▷金のインクで粉体製品の偽造防止・流通管理ができる!(安永峻也愛知学院大学講師)

テクノマルシェ 産学官技術交流会

28日15時45分から第2会場で行われる同会は、POWTEX2024に参加する大学研究者と、来場企業の研究者や技術者が名刺交換できる場となる。大学研究者はPXシーズ賞受賞記念特別講演会の講師やアカデミックコーナー参加者らが予定されている。

主催者企画(①技術相談コーナー②公的研究機関コーナー③日本粉体工業技術協会コーナー)

技術相談コーナーは会期中連日13時半からで、粉体の現場での困り事や普段からの疑問が気軽に相談できるだけに、問題解決に活用できそうだ。連日4人の相談員が常駐、各20分単位で受け付ける。

公的研究機関コーナーは海洋研究開発機構や電力中央研究所、産業技術総合研究所など6機関の研究内容を、パネルや実物展示で紹介する。PXステーションとも連動する。

日本粉体工業技術協会コーナーは分科会コーナーと標準粉体展示コーナーに分かれ、同協会の20分科会が近未来技術を中心にポスター展示を行い、粉じん(ダスト)や微粒子、粉体を対象に、摩耗試験や性能試験、機器の検定・校正に使われる標準粉体を紹介する。会場はいずれも主催者コーナー内。

製品技術説明会

出展社によるプレゼンテーションで、会場内の製品技術説明会AーDの4ルームを活用して会期中連日実施される。27日のみAルームは11時から、そのほかは11時45分から、28、29の両日はいずれも11時から行われる。各プログラム総入れ替え制を取っており、定員は60人。同説明会のみ参加は当日受付となっている。

粉体工学会 秋期研究発表会

開幕前日の26日と初日の27日の2日間にわたり開催される。そのうち27日は10時から第2会場で公開の技術セッションとシンポジウム「メカノケミカル処理によるマテリアル設計」を行う。技術セッションでは技術・製品開発や各種データ、現場での実践的な取り組みなど、応用技術を中心に研究発表される。

展示会の入場は無料だが、完全事前登録制になっている。そのほか各種併催行事(無料)はいずれも事前申し込みが必要。既に満席になっている行事もあるため、詳細は公式ホームページで確認が必要。問い合わせは展示会事務局(シー・エヌ・ティ、03・5297・8855)へ