-

業種・地域から探す

続きの記事

九州の産学金のトップが語り合う鼎談『次代への提言』

[1面]理系人材の育成とグローバリゼーション

-

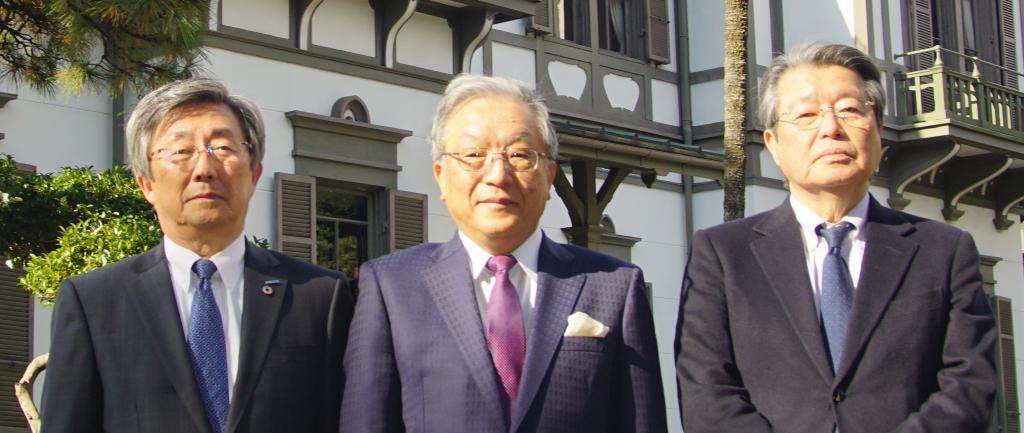

(左から)小笠原、谷川、石橋の3氏

安川電機 会長 小笠原 浩 氏

西日本シティ銀行 会長 谷川 浩道 氏

九州大学 総長 石橋 達朗 氏

世界最大手の半導体メーカー・台湾積体電路製造(TSMC)が熊本県で量産を始めた。国内メーカー各社を含めた半導体サプライチェーン (供給網)の集積地として九州の存在感が高まる中、地域の発展には専門人材の確保とイノベーション(技術革新)が不可欠となる。次代を担う人材育成と経済発展について、地域の歴史的背景も振り返りながら、安川電機、九州大学、西日本シティ銀行のトップが「理系人材の育成とグローバリゼーション」をテーマに語り合った。

(司会=日刊工業新聞社 西部支社長 武田則秋)

-社会課題が複雑化しており、課題解決に資するイノベーションが求められます。まず谷川会長から問題意識について提起していただきます。

谷川 産業革命以降200年ほどの発展は史上まれに見る急速なものです。イノベーションは人類の発展に寄与してきました。今ではスマートフォンであらゆる情報やサービスを容易かつ安価に享受できるようになりました。半面、スマホ依存症やそれに起因する不登校の増加、フェイクニュースや誹謗中傷をめぐる問題などが表出しています。

ノーベル経済学賞を受賞したダロン・アセモグル氏らは、イノベーションには格差を拡大させる収奪的なものと、実質賃金を上げる包摂的なものがあると主張します。人類はイノベーションによる大きなインパクトに対し、うまく対処できていないのではないかとの懸念があります。脱炭素の動きにも対立構造が生まれています。

-小笠原会長はいかがですか。

小笠原 技術革新に「乗り遅れてはいけない」という議論が聞かれます。しかし結果として何が残ったかを見るべきです。例えばスマホはパソコンやデジタルカメラ、携帯型オーディオがあったからできたと言えます。また自動車やドローン(飛行ロボット)があって「空飛ぶクルマ」ができる、というような技術のベースが革新につながっていきます。

企業が革新技術を軽視し地位を失う「イノベーションのジレンマ」もありますが、技術革新へのグローバルな認識は“淘汰されるものは淘汰され、残るものは残る”ということです。日本は神経質すぎる気もします。

-アカデミアから石橋総長のお考えは。

石橋 九大は創立から100年以上をかけて築いた英知を結集し、社会課題を解決することを基本理念に据えています。イノベーションとインベンション(発明)は大学に課された主たるテーマですが、既存の研究手法では限界があります。

そこで2021年に「Kyushu University VISION(九州大学ビジョン)2030」を策定して、新たな社会・経済システムを創出するイノベーション・エコシステムの中核となることを目標に掲げています。その達成には、理想とする未来社会からバックキャスティングして、社会課題を解決する必要があります。「脱炭素」「医療・健康」「環境・食料」の三つを定めて研究に注力しています。ここに「半導体」などの新たな領域を加え、イノベーションの創出を加速させています。

-業種を問わず業務変革は必須です。デジタル化やデジタル変革(DX)にどう対応しますか。

小笠原 難しい課題ですが、安川電機は石炭に始まる重厚長大産業から何十年もかけて事業をシフトしてきました。生き残りを模索する中、コア技術であるモーターを基礎に工場自動化の道を選びました。同時に、モーターの動きが見えなければ自動化における上位のシステムにつながりません。人も機械もすべてがデータを持つことが大事であり、近年はこうした視点を入れた事業変革に力を入れています。

イノベーションを功利に/デジタル活用は業務変革の要

-

西日本シティ銀行 会長 谷川 浩道 氏

谷川 銀行の業務変革には、銀行自身の変革と、顧客の変革支援という二つの側面があります。いずれもデジタル活用が要となります。行内では仕事の質そのものを変えようとの意気込みで、変革に取り組みました。その結果、紙ベースの仕事が大幅になくなり、18年から24年3月までに1262人分の業務量を減らすことができました。

店舗の変革にも取り組んでいます。お客さまにタッチパネルを操作していただき、お客さま自身の手間の削減と業務効率化を両立させる次世代営業店システムを導入しています。3月までに全店舗に普及させる計画です。業務効率化によって、商品案内や相談に手厚く応じる時間を創出できるようになりました。女性の活躍の場が広がる効果も生まれています。

もう一つの側面である取引先支援として、コンサルティングを通じた取引先の業務効率化、省力化、DXの支援などに力を入れています。

石橋 「VISION2030」の中で「DX」を重点項目の一つとして掲げています。医療分野は多くのビッグデータを内包するほか、教育にも研究にも全分野でデータは不可欠と考えて重視しています。

DX教育では24年10月に、情報系学部に限らず全学生を対象とした情報系の副専攻プログラムを開設しました。本格的には4月からスタートします。このプログラムではデジタル人材を養成する基本的な教育を提供します。また生成人工知能(AI)などの新技術をうまく活用して、自ら学び、新しい価値を創造する姿勢を育むことを目指します。そこで生成AIの利活用に関する基本姿勢や、学生、教員向けの詳細な注意点を取りまとめ、公表しています。

世界で基準統一 財務をDX

-DXで安川電機は先駆的な存在です。

小笠原 BツーB(対企業)ビジネスの企業として経営資源の見える化を進めようと、収益や費用といった勘定科目をグローバルで統一しました。経営データが日次でそろい、極端に言えばデイリーで決算ができるようになりました。これにより四半期決算は1週間で処理できます。

次のステップとして勘定科目の数字がどうつくられ、担当者をどう評価するかが重要になります。米国や中国では人材の入れ替わりが激しいですが、引き継ぎは不要です。各業務が明確化されているからです。こうした世界がつくれなければBツーBの世界で生き残れません。だからこそ必死に取り組んでいます。今後は生成AIの活用を拡大していく考えです。

谷川 私が会頭を務める福岡商工会議所ではデジタル化支援を進めていますが、中小企業では資金や人の問題を理由に、なかなか進みません。そんな業種の一つが教育関係との印象はあります。

石橋 大学でも業務のDX化を推進しています。これにより教員が研究に専念する時間を確保し、教育・研究の質の向上につながることを期待します。