-

業種・地域から探す

続きの記事

九州の産学金のトップが語り合う鼎談『次代への提言』

[2面]時を超えて社会と

-

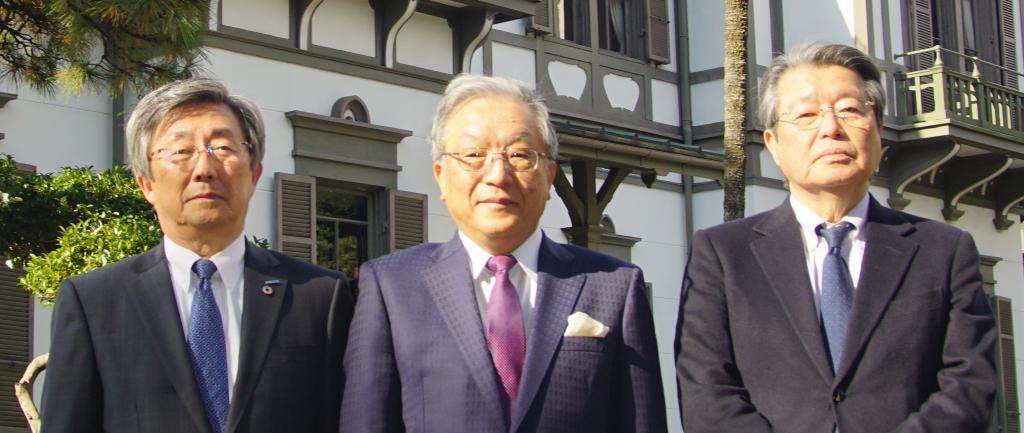

(左から)小笠原、谷川、石橋の3氏

安川電機 会長 小笠原 浩 氏

西日本シティ銀行 会長 谷川 浩道 氏

九州大学 総長 石橋 達朗 氏

―九州・福岡は歴史的にアジアの玄関口として発展してきました。人の交流とともに、知識と技術が交わり、発展する場所でした。三者は創業・創設以来、長い歴史を生き抜くなかで、時代にどのように対応してきたのかを伺います。

技術立社、世界一のモノづくり

小笠原 北九州で1915年に創業した安川電機は炭坑向け電機品をルーツに、一貫してメーカーとして歩んできました。経営理念はそれぞれの時代の経営環境に適応すべく変遷しましたが、現在は社会的使命の実現に向けてグループで共有する「価値観(バリュー)」として、「品質」「利益」「市場」を掲げています。

ただ基本的にはDNAである「技術立社」を柱とした品質の追求が基盤であり、その上で世界一になれる製品しかやらない「一番になれないならやるべからず」ということです。

当社は70年代の第1次オイルショックで痛い目にあった経験もあり、世界一になれなければ潔く撤退する精神も源流にあります。全体統一的に品質管理を徹底しながら、現場・現物・現実の「三現主義」を浸透させています。こうしたDNAを全社で地道にこつこつと共有してきました。

社会に開いた研究と育成 /「修養」の精神を総合知に

-

九州大学 総長 石橋 達朗 氏

石橋 九大は医学部としては1903年に京都帝国大学(現京都大学)福岡医科大学の開設、工科大学を含む九州帝国大学としては1911年の開設にさかのぼります。工学系の分野では、九州の基幹産業だった炭鉱や製鉄に関連する企業との関わりは昔からありました。

ただ、私が入学した70年代頃には企業と大学がタイアップするということはあり得ない話でした。ところがいまは百八十度転換し、いかに大学で生んだ成果を社会貢献に使うかが使命になりました。2024年4月に、本学の産学官連携組織を外部法人化し、「九大OIP株式会社」を設立しました。これにより、大学の研究成果を従来よりも迅速に社会実装する体制が整いました。この法人は、本学と社会とのインターフェースとして、九大が起点となるエコシステムの構築を目指しています。

「VISION2030」では「総合知で社会変革を牽引する大学」をうたっています。大学としての基礎には研究、教育、人材育成がありますが、社会貢献に対する比重は年々大きくなっています。

かつて大学は塀に隠れた「象牙の塔」と言われましたが、18年に移転を完了した伊都キャンパス(福岡市西区、福岡県糸島市)には塀を設けず、オープンでボーダーレスな大学を目指しています。

谷川 西日本銀行と福岡シティ銀行が合併して誕生した西日本シティ銀行は、24年10月に創立20周年を迎えました。「地域の発展なくして、わが社の発展なし」が、創立以来の信念です。

当行は、中小企業専門の金融機関として、多くの企業を創業期から支えてきました。全国の誰もが知るまでに成長した企業がいくつもあります。

この創業支援という強みをさらに充実させようと、頭取時代の16年には「創業応援サロン」を開設しました。累計1万5000件を超える相談に応えています。創業、第二創業に対する融資額は、毎年1000億円を優に超える規模になっています。また、企業のライフステージに応じたファンドを設けたほか、事業承継、M&Aなどのニーズにもきめ細かく対応しています。

―近年は社会の持続可能性を高めることも求められます。

歴史・文化に誇り 発展の基礎に

谷川 サステナブルファイナンスの実行額として21ー30年度で累計2兆円の目標を掲げました。国連の持続可能な開発目標(SDGs)を推進したい中小企業の事業計画を、第三者機関が評価した上で優遇した利率で融資をしたり、社債を引き受けたりする仕組みも設けました。このように、当行の歴史は時代の変化に対応しながら、地域の産業振興に寄与してきた歩みです。

加えて文化芸術活動でも、年末恒例となった福岡市での音楽祭の開催や、関連団体を通じた外国との文化交流や親善活動にも力を入れています。「なぜ利益にもならないことを熱心にやるのか」とよく聞かれるのですが、地域の発展につながるからにほかなりません。当行の歴代経営者が引き継いできた思いでもあります。

現在、CMなどで「銀行は、人だ。」のキャッチフレーズを使っていますが、銀行業はまさに、心を持つ人間が基本なのです。

―創業の理念は組織の基盤となる重要な要素になります。

谷川 安川電機の創業発起人である安川敬一郎氏が開校した現在の九州工業大学(明治専門学校)と、九州大学に共通するのは会津出身の山川健次郎氏です。東大、京大、九大の総長を務めたほか、明治専門学校の創立にも関わりました。米イエール大学の理科学校にも留学経験があり、教養を身につけることの重要性を説いたと言われます。

石橋 山川氏が九大創設当時に学生に訓示したとされる「己が専門の学問の蘊奥(うんのう)を極め、合せて他の凡てのことに対して一応の知識を有して居らんで、即ち修養が広くなければ完全な士と云う可(べ)からず」との言葉は、現在も入学式で学生に対して語り継いでいます。一つの学問を究めるだけでなく、複眼的な「知」が必要であるとするこの精神こそが、九大が掲げる総合知につながっていくと確信しています。

谷川 福岡商工会議所では、歴史・文化を生かしたまちづくりを進めています。街の近代化が進んでも、心が歴史・文化を忘れていくということではいけません。まず生まれた土地の歴史・文化に誇りを持つことが、「世の中や街を良くしよう」という思いにつながり、それが経済発展の基礎にもなります。