-

業種・地域から探す

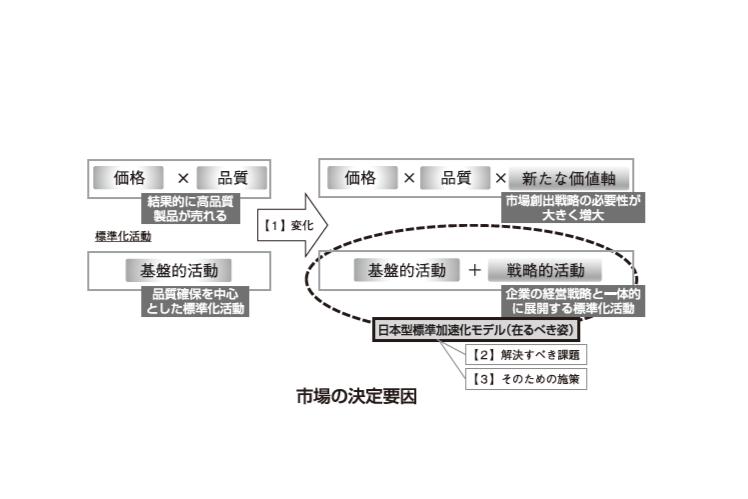

戦略的取り組みの内容

カーボンニュートラルもファインバブルの標準化で加速化

-

ファインバブル産業会専務理事 笠井 浩氏

笠井 基盤的活動のご紹介に続き、FBIAでの戦略的活動を皆さまからご報告いただきたいと思います。まずは、ISOで国際審議でもご活躍中の矢部様からお願いします。

矢部 私は標準化の戦略的活動でファインバブルの応用分野拡大に取り組んでいます。

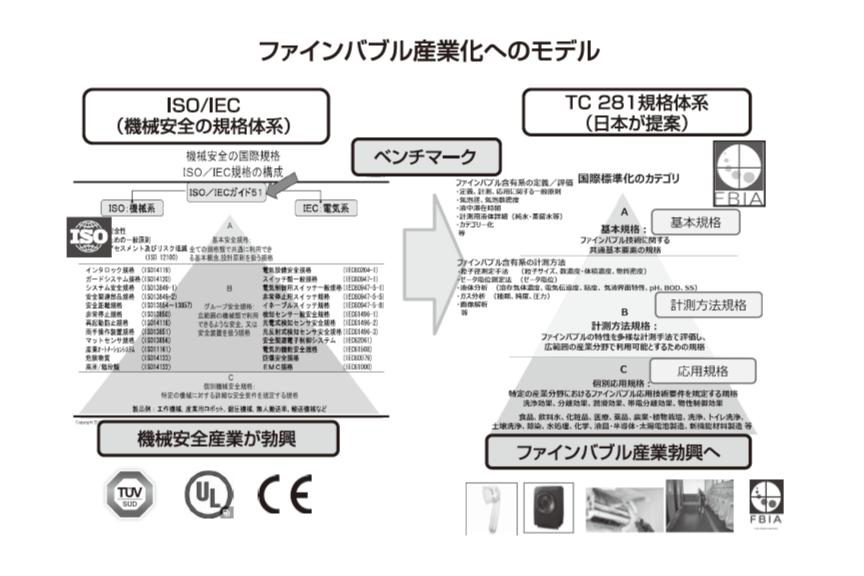

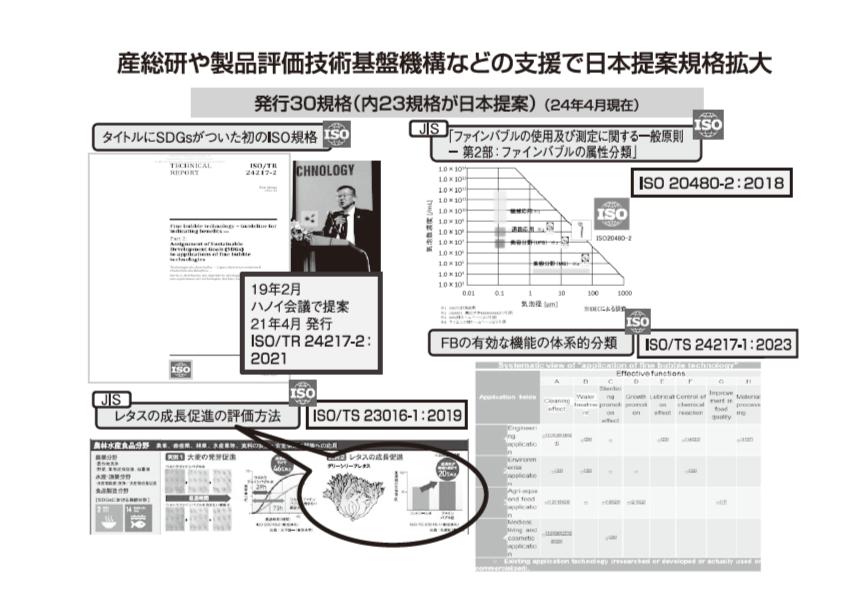

ISO/TC281(ファインバブル技術)では、WG3(応用分野〈3階層規格の最下層〉)のコンビーナを務めており、成果普及も含め、FBIAでセミナーや国際シンポジウムを10年で20回以上行ったほか、事例研究会などで基礎メカニズムの勉強会も実施し、応用分野の拡大を図ってきました。

近年、特に注力しているのがカーボンニュートラル(CN、温室効果ガス排出量実質ゼロ)です。二酸化炭素(CO2)固定化の一方法として、カルシウムとの反応にファインバブルを利用し、効率的に炭酸カルシウムを生成する試みで、例えば、セメント業界ではセメントに含まれるカルシウムをターゲットにセメント産業で発生するCO2を吸収固定化します。

国の推進するグリーンイノベーション基金でもこのプロジェクトが動き出し、我々もこの技術を国際規格まで持っていこうと考えており、グローバル課題解決に標準化を戦略利用する可能性は広がっています。

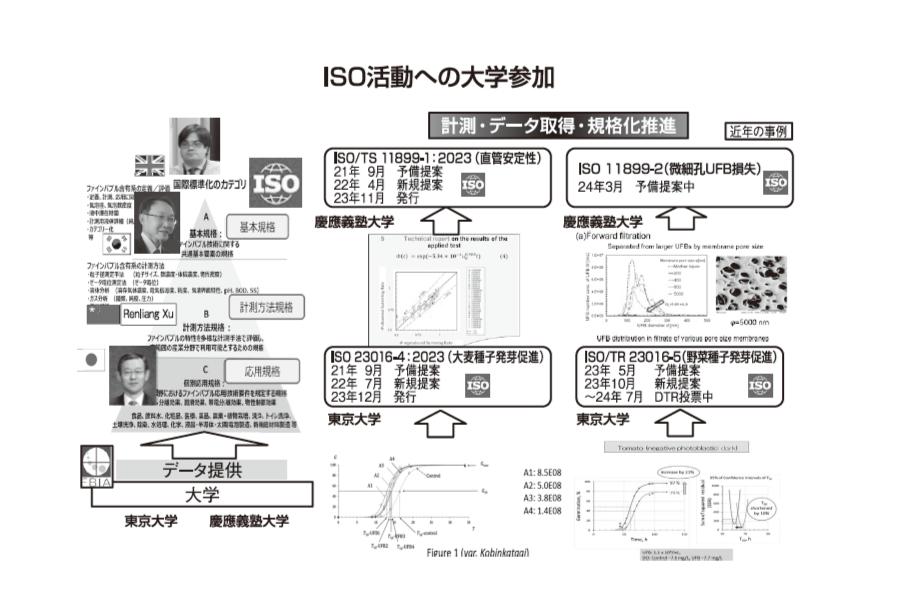

ファインバブル計測研究に支援を、大学での標準化教育も推進

寺坂 日本型標準加速化モデルの戦略的活動をファインバブル分野で推進するには、いまだ不明な性質の計測や得られた効果・効能を理解するための機器や技術が必要です。矢部先生のCNの例でも、CO2ファインバブルの各種計測技術開発とそれを基にした規格化が大きなテーマです。

新しいアイデアによる計測技術の発明や開発は学術界が担っていますが、大学などでは研究費や標準化用のデータ取得費用が不足しており、日本型標準加速化モデル実現には国からの研究費支援が必須です。

FBIAではファインバブル技術をけん引する人材育成も担っています。大学および産業界からの講師による教育事業として「ファインバブルアカデミー」を創設し、ファインバブルのエキスパート人材を輩出しています。さらに慶応義塾大学では私自身の講義の中でファインバブルを題材として国際標準化に関する教育を実践しています。本戦略活動を成功に導くには、研究と教育の両者の推進が重要です。

ファインバブルの応用開発は海外連携が重要、海外と連携できる人材の育成も視野に

藤田 私からは、戦略活動におけるグローバル連携やその人材育成の重要性をお話ししたいと思います。

ISO/TC281を日本提案で発足した13年時点では、ファインバブル技術は日本発の技術で日本独占の状況でした。

しかし、ISO/TC281会議やさまざまなシンポジウム、展示会を日本でだけでなく、英国、ドイツ、韓国、シンガポール、タイ、中国、ロシア、豪州などで実施してきたことで、最近では多くの国がファインバブル技術を導入し始め、日本との連携にも一層期待が高まっています。

今年2月にはISO/TC281を米国開催し、今までで最も熱心で議論の内容のレベルが高まった会議であり、この10年以上におよぶ取り組みの歴史に対して感無量と感じた次第でした。とりわけISO会議を開催したハワイでは、農産品の食料自給率が15%しかなく、農産品のほとんどを輸入に頼っています。ハワイ大学での施設園芸を見学し、ファインバブルの農業応用の成功事例の説明を受けました。もっと日本と連携して推進したいという要望も多数聞きました。

またハワイ会議では、おそうじ本舗という企業の若い女性研究者の方が新分野での国際標準化案を発表されるなど、新たな人材も育ってきており大変頼もしく、今後数年間かけて海外連携できる人材育成に取り組むことも非常に重要と思います。

このようにファインバブル技術ではいまだに日本のプレゼンスが非常に高く海外連携が求められている分野ですので、今がファインバブル技術の海外展開の絶好機だと思います。

標準化人材の育成・確保が課題、経産省では新政策も

西川 寺坂先生のご指摘にもあったように、日本型標準加速化モデルの実現に向けては、標準化人材の育成・確保が課題です。

企業では、これまで基盤的活動を中心に標準化活動に関わってきた方々がベテランと呼ばれるような年齢層に差しかかっています。そうした方々のご経験やご知見の蓄積を若年層に引き継ぎ、若手人材を育成していく取り組みが必要です。

基盤的活動では従来、規格開発、原案作成、国際会議での交渉を行う「規格開発・交渉人材」がメインでご活躍くださいました。今後、戦略的活動を加速化していく際に必要となる人材は、規格開発・交渉人材に加えて、制定された規格の活用のための地合い作りに取り組む「活用・普及人材」と、標準化を市場創出のツールとして活用し、経営戦略としての標準化戦略を立案・実行していく「標準化戦略人材」です。このように、標準化人材を層の厚さや年齢の幅も広げて確保・育成していくことが重要です。

経産省では、わが国の標準化人材の情報を可視化することで、企業や団体において、外部人材の活用を促進し、また、わが国の標準化人材のプレゼンスを向上させることを目的として、24年6月3日から標準化人材のデータベースである「標準化人材情報 Directory」をホームページで公表しています(https://standirectory.go.jp/)。

足元では、規格開発・交渉人材が中心で150名程度が登録されている規模ですが、今後、標準化戦略人材や活用・普及人材にも登録を広げていく取り組みを続けていきたいと考えています。

さらに、企業と大学などが共同で実施する研究開発について、標準化と知的財産を一体的に活用する戦略(オープン&クローズ戦略)の策定・活用を促進するための制度を創設しました。

具体的には、大学・研究機関と企業が共同で研究開発をする際に、その研究開発成果の社会実装、市場化を見据え、オープン&クローズ戦略を検討・構築する計画(特定新需要開拓事業活動計画)を国に申請していただき、その計画を国が認定した場合に、認定された企業・大学などの活動に対して工業所有権情報・研修館(INPIT)、NEDOによる助言支援などを行うという内容です。ファインバブル関係者の皆さまもぜひこの新しい制度をご活用いただければと思っています。

笠井 戦略的取り組みに際し、西川課長から実現化には人材育成・確保が重要で、そのための支援策を用意されているとの紹介がありました。

特に、標準化の基礎となる研究開発の初期段階から社会実装、市場化を推進する支援が創設されたとのことで業界でも活用を進めていきたいと思います。

次に、FBIAでのISO規格の戦略利用の構想や国の支援策について意見交換したいと思います。

ファインバブル呼称へのISO規格戦略利用とグローバル社会での認知向上に向けた万博2025活用

藤田 冒頭にも申し上げましたが、ファインバブルのISO規格の利用を通じ業界の信頼性向上を図る取り組みの現状と、今後の展望についてお話しします。

FBIAでは、ISO規格で呼称「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」を定義しました。これによりファインバブルの用語が社会で適切に使用され、ナノバブルといういつまでも定義が明確化されていないまがい物に頻繁に使用される呼称が排除され、ひいては業界全体の信頼性が向上することを戦略にしてきました。

このため、FBIAでは、14年に「エビデンス宣言」を発行し、ISOで計測技術に裏付けされた呼称の定義を行い、その定義でサイズなどが明確に規定された「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」の用語を生産者、消費者共に広く使用してもらい、世間でのファインバブル自体の信頼性を向上させる構想で進めています。

このような節目のタイミングで大阪・関西万博が25年に開催されます。ファインバブル技術・製品の海外展開やISO規格のグローバル浸透の最大のチャンスであり、私としては、万博で国際標準化をテーマとし、ファインバブルの将来性と日本発の新たな「価値軸」をアピールしていきたいと考えています。

現在、国連専門機関の世界保健機関(WHO)や国際労働機関(ILO)、また多数の機関や企業と「安全・健康・ウェルビーイング」をテーマに万博で大きなイベントを推進する、グローバル・イニシアティブ構想の責任者として日本国際博覧会協会(万博協会)ともやりとりしています。

ファインバブル技術はウェルビーイングテクノロジーとも言われ、安全・健康・ウェルビーイングの中核技術の一つとして万博を機に、日本技術のグローバル展開の起爆剤にするのも良いのではと考えています。これらに対してもぜひ経産省からのご支援よろしくお願いいたします。

業界、消費者共にISO規格を信頼し、世界で使用していくことが重要で、ISO規格の使用促進がキーポイントになっています。FBIAでは、会員が率先してISO規格の使用を進め、信頼性向上を図ってきています。経産省では、このようなISOの戦略利用活動についてどうお考えでしょうか。

業界信頼性向上のためのISO規格の活用

西川 規格は作って終わりではなく、その活用までを含めた取り組みが標準化活動でもあります。規格の積極的な活用の推進を通じて、業界・技術の信頼性を向上させていく取り組みは大変重要だと思います。

FBIAの取り組みが着実に進み、規格の活用も含めた標準化活動の成功事例となっていくことを期待します。また、万博で国際標準化シンポジウムや展示会を開催し、広く世界へ発信することは素晴らしいアイデアだと思います。

ナショプロでのISO規格制定の重要性

矢部 ISO規格の使用を技術開発の現場で見ますと、その重要性が十分理解されていない面も多々見受けられます。まず、国が先導するナショナルプロジェクトの技術開発の段階から、国際標準を作っていくことが大事だと思っています。

UFBによるCNの推進に関係するナショプロも、三つくらいスタートしていますので、ナショプロが率先して、「ウルトラファインバブル」の用語を使用する国際標準を作り上げて行きたいと考えています。

政府全体での標準化の取り組み

寺坂 大学で行う標準化に関する教育では、ISO活用事例などをテキストにまとめたり、講義用のビデオ作成を行います。まず日本の省庁でファインバブル技術の標準化例の認知が広がれば自然と社会に普及が広まると期待しています。

矢部 私は内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)研究開発プログラムで、農林水産省関係プロジェクトに参加し、ISOの農水テーマの規格策定をしました。またISOではインテリジェント農業分野の規格活動に参加するなど、農水省関連の標準化に関わっています。最近では農水省の国際標準化の取り組みが加速化しているのを実感しています。

今後、内閣府の取り組みでこの流れがさらに強まっていくことを期待します。

西川 来春を目途に、内閣府の知的財産戦略本部で国際標準化戦略を策定する予定となっています。ここでは、経済安全保障、先端技術、環境ルールなどの国際標準化活動の代表的な重点領域を定めたうえで、国際標準化に対する官民の取り組みを強化していくための戦略を策定すると認識しています。こうした取り組みも機に、我々も省庁間の連携を強化していきたいと考えています。

笠井 ありがとうございます。FBIAが取り組んでいる標準化の戦略的取り組みが他業界、他省庁にも広がり始めているようですね。政府の方でも省庁を超えて標準化の戦略利用の支援が加速化することを期待します。

また万博でのISO/TC281会議やFBIAイベント開催は25年7月であり、ちょうど1年後に迫ってきております。SDGs、ウェルビーイング、CNといった重要なテーマでファインバブル技術が貢献し、また一層の産業発展を推進し、日本型標準加速化モデルの重要な事例として海外と連携しながら最優先テーマとして取り組んで参ります。

本日は皆さまありがとうございました。