-

業種・地域から探す

続きの記事

ファインバブル

ファインバブルでの基盤的活動

ファインバブル国際標準化への取り組みと成果

-

-

ファインバブル産業会理事 矢部 彰氏

矢部 ファインバブル産業会(FBIA)は国際標準化を通じたファインバブル産業育成をテーマとして12年に設立し、翌年ISOにファインバブルの技術委員会(TC)を日本提案で設立しました。

その後、17年に世界初の「ファインバブル」定義規格を日本提案で発行しました。

それ以降日本主導で多くの規格を提案し、現在までに31の規格を発行しました。そのうち8割が日本提案の規格で、日本が世界をリードし続けています。

日本はTC 281(ファインバブル技術)の国際幹事と事務局(JISC)の役割を担っています。

FBIAでは、規格作りと規格利用の認証制度構築を一体運営で行う、戦略的標準化に取り組んできました。15年の「ファインバブル登録制度」にはじまり、FBIA規格整備とともに19年に「認証制度」も開始しました。これにより、ファインバブル産業の信頼性向上に大きく寄与したと考えています。

さらに、規格化では19年に他の業界に先駆けてSDGsをタイトルに入れた世界初の規格を提案、21年に発行し、ファインバブルでもSDGs貢献をアピールできました。

ファインバブルの効果分類面での規格化にも取り組んでいます。高速道路のパーキングエリアのトイレ洗浄でのファインバブル利用と、植物の成長促進に使用されるファインバブルの粒径・密度は異なるため、ファインバブルの発生性能を粒径や数密度で評価する基本規格も作成しました。これによりアプリ分野が登場するための基盤ができました。

このように、ファインバブル分野では標準化の進め方にも当初から戦略を持って取り組んできています。

学会でもファインバブル技術が認知され、学会連合設立や標準化活動への参加も進む

-

ファインバブル産業会理事 寺坂 宏一氏

寺坂 私はFBIA設立以前から大学で泡を専門として研究に取り組んできました。12年頃まで微細な気泡に決まった呼称はなく、自由気ままに「ナノバブル」のように呼ばれていました。その性質や効果の報告はまちまちで、目視できないうえに機器計測技術も発展途上だったので、学術界でも怪しさや危うさがありました。

その後、10年頃から相次いでウルトラファインバブル(UFB)計測技術が登場し、UFBの存在が学術界でも認知され、マイクロバブルとともにUFBの各種性質も研究によって徐々に明らかになってきました。

このような動きの中、大学ではファインバブルに関して蓄積された実験結果や学会発表された仮説・理論をもとに、FBIAがけん引する国際標準化のための基礎データ提供や効果の理論的説明を行っています。

ファインバブルをコアとする学会であるファインバブル学会連合も、世界で初めて日本で創設されました。これまで〝ファインバブル学〟のような学問体系がなかったので、気泡工学、混相流体工学、反応工学、超音波工学、実業界などからファインバブルに強い関心をもつ五つの有力な学術研究団体が加盟し、15年にファインバブル学会連合(FBU)が設立されました。

FBIAはFBUにも加盟し、学会活動を通じた標準化活動振興にも取り組んでいます。23年度からスタートした「ファインバブル学術表彰制度」では、ISO標準化に準拠している優れた研究の発表者を表彰しています。

FBIAでは標準化の戦略利用で技術の信頼性を確保、定義の不明確なナノバブルを一掃してグローバル産業創成を日本発で実現

-

ファインバブル産業会副会長 藤田 俊弘氏

藤田 FBIAは国際標準化による日本発産業創成を目的に設立しており、まさにこの15年間の歩み自体が、西川課長ご説明の日本型標準加速化モデルの具現化です。

寺坂先生ご指摘のように、00年代はナノバブル水という①計測技術が確立していないのに、また②どの程度の量の気泡が含まれているのか計測されていないのに、しかも③効果効能が全く科学的に証明されていないのに高価なまがい物製品が多くナノバブル製品として販売されている、秩序のない無法者が多くいる業界でした。

そのため我々は規格創成と、規格に基づく客観的な認証制度の一体運用でファインバブル技術の信頼性を確保して、日本発でグローバル展開する戦略を描きました。

背景には、例えば牛肉の業界で赤身の中の霜降り度合いで等級を設定・認証する事例や、光触媒での規格に基づき科学的にしっかりとした認証の成功事例を知ったことがあります。

FBIAでは認証の第一ステップとして登録制度から開始し、その後FBIA規格での認証、最近ではISO規格でのISO認証へとレベルを上げた認証制度を構築し、信頼性を保証する制度として確立されつつあります。

そのためファインバブル製品はほとんどが正当性を謳うことができ、消費者が納得して利用できていますが、いまだにナノバブルという名称を利用する製品は認証の活用を享受できないため、不安な怪しい製品と市場からは受け止められています。

西川課長が言われた日本型標準加速化モデルで最も重要な国際標準化こそが、新しい価値軸・価値要素を市場戦略として推進する有効なツールとすべき点であり、「ISO国際標準となったファインバブル」の名称で、日本企業や団体、大学が産官学で一体となって推進すべきと考えています。

その際重要となる産業創成面での戦略利用ですが、我々がファインバブルの国際標準化を始めるに際してベンチマークした成功事例は、機械安全分野のISOや国際電気標準会議(IEC)が連動した国際規格体系群です。1990年代から、機械安全規格は①基本規格②グループ規格③個別機械の規格の3階層で多くの規格群を作成し、規格に応じて多くの関連事業がインキュベーションされ、産業創成の典型的な成功例となりました。

ファインバブルでも同様に①基本規格②計測規格③応用規格の3階層での規格審議・創生体制を構築して規格を作り上げ、今後、機械安全分野と同様に産業群が育っていくことをもくろんでいます。

ファインバブル業界の取り組みの評価

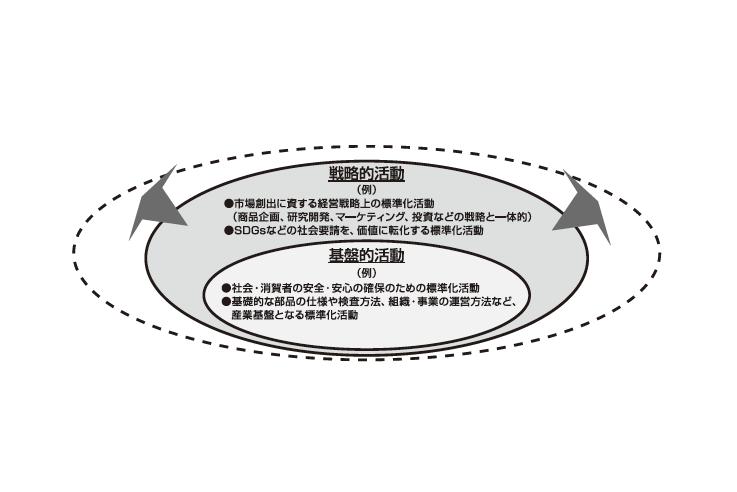

西川 日本型標準加速化モデルでは、基盤的活動を標準化活動の前提として持続的に維持しつつ、市場創出ツールとしての戦略的活動を、これまで以上に拡大していくことを提案しています。ファインバブル分野では、FBIAを標準化の活動拠点として基盤的活動の着実な実践とともに、産業創生面で標準化を戦略的に活用されていて、経産省としても大変心強く感じています。今後、このような取り組みの成功事例を横展開できればと考えています。