-

業種・地域から探す

続きの記事

安定化電源&電子負荷

脱炭素社会実現へ加速/エレクトロニクス産業支える電子測定器

安定化電源や電子負荷はエレクトロニクス産業を支える重要な電気測定器の一つ。研究開発や生産、産業機器の組み込み用途など多彩な分野で使われている。カーボンニュートラル(CN、温室効果ガス排出量実質ゼロ)の実現に向けた取り組みが加速する中、自動車や車載機器、省エネルギー/再生可能エネルギー分野に加え、新たにIT市場からもこれら測定器に注目が集まる。

需要反転 急速な伸び/測定器の主役へ

安定化電源や電子負荷は直流と交流のモデルがある。主要メーカーは、安定化電源と電子負荷を1台に集約した「双方向安定化電源」や、規定の電力範囲内で任意に電圧と電流の出力を設定できる「可変直流電源」の投入に加え、交流電源でありながら直流の電圧を出力できる「交流/直流電源」など、顧客ニーズを先取りした製品投入や測定サービスを展開している。

また、過酷な使用環境を考慮した直流電源は、表面加工装置に組み込まれている。

オリックス・レンテックは「2023年の安定化電源と電子負荷の需要は足踏み感が見られたが、24年は反転。オシロスコープなど電気測定器の中で急速な伸長を見せ、主役になろうとしている」と強調する。

テレビなどの家電製品は直流と呼ばれる電力で駆動する。家電製品はコンセントから交流の電力(商用電源)を受け、機器内部で直流に変換。直流安定化電源は商用電源を、直流の電気に変換してエネルギーを発生させる。商用電源では電圧不足やノイズが混じっていると、正しい測定結果が得られない。交流安定化電源は周波数や電圧など安定させた交流電力を発生させることができる。

CO2抑制・省エネに貢献/回生機能 搭載進む

-

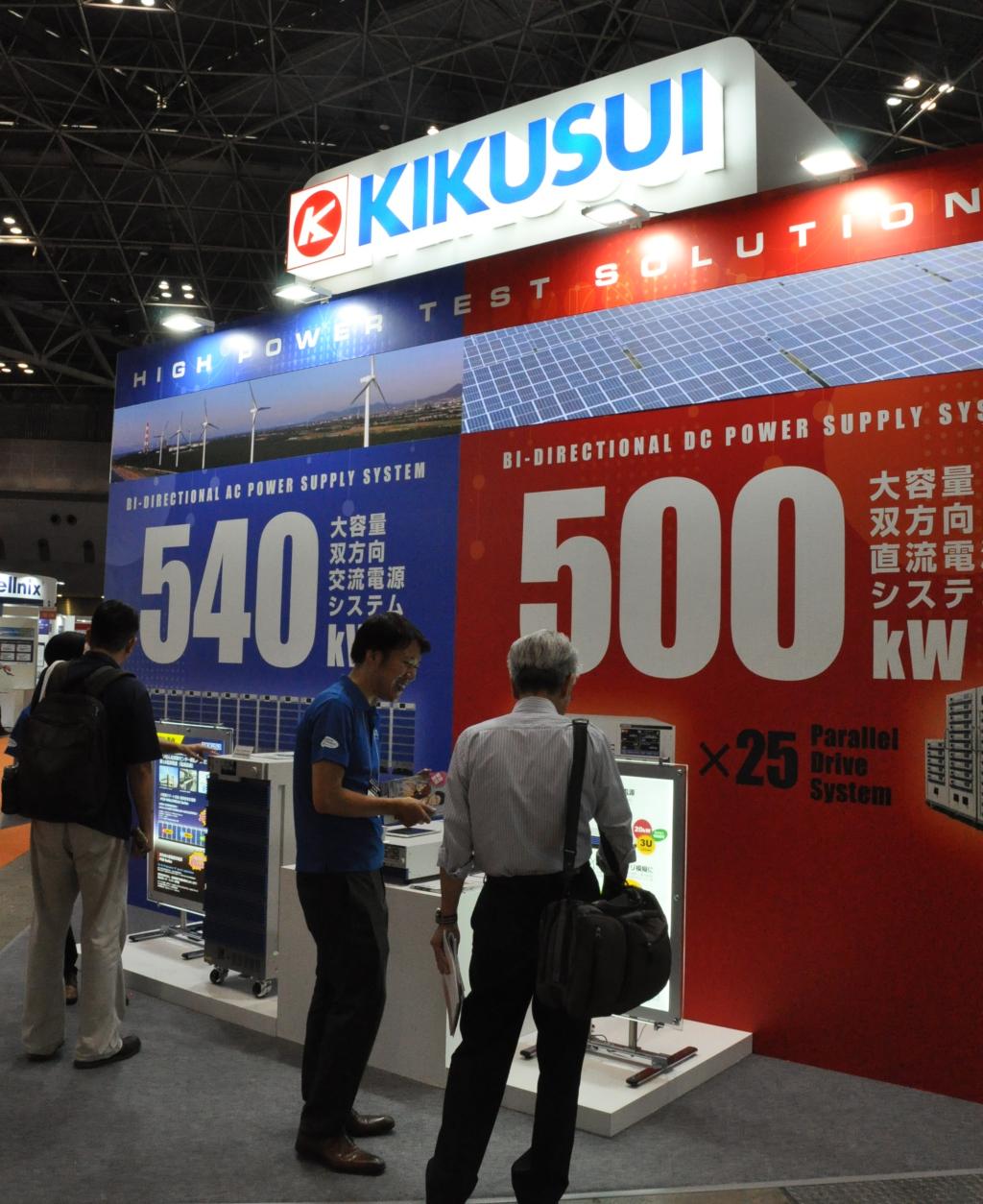

安定化電源と電子負荷需要はCNの実現を背景に高まりを見せる(TECHNO-FRONTIER2024菊水電子工業ブース)

電子負荷は電流や電圧を自由に変え、多様な負荷を与えて試験が行える。大容量化する安定化電源や電子負荷において、回生機能の搭載が進んでいる。

この機能は電子負荷などが受け取ったエネルギーを商用の電力に変換し、工場など構内の照明や冷暖房用のエネルギーとして利用できる。省エネルギー化や二酸化炭素(CO2)排出抑制に貢献する。一方、この回生機能未搭載の電子負荷では、エネルギーを熱変換して放出するためエネルギーロスが大きい。エネルギー消費を意識して回生機能を求める声は高まっている。

双方向直流電源は直流電源と直流電子負荷を組み合わせた測定器。これまでは個別に用意し、システムに組む必要があった。

こうした中、CN実現に向けて電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)などの電動車(xEV)に加え、太陽光や風力の発電システムといった再生可能エネルギーの開発と普及が急がれる。「24年のけん引役となったのが双方向の直流電源。xEV関連の開発用に需要が旺盛であった。双方向直流電源は新しい品目として確立した」とオリックス・レンテックは話す。

インバーターやパワーコンディショナー、DC/DCコンバーター(直流昇・降圧変換部品)、オンボードチャージャー(OBC)など電力変換機器の開発、リチウムイオン電池(LiB)の評価など省エネに関する需要にけん引され、安定化電源や電子負荷のニーズは高まっている。

xEV軸 トラック・航空機・建機にも電動化の波

-

xEVをメイン市場というテクシオ・テクノロジーは「人とくるまのテクノロジー展YOKOHAMA2024」に出展

xEV市場をメイン市場と捉えるテクシオ・テクノロジーは「23年は半導体のサプライチェーン問題で先行発注の影響が見られた安定化電源と電子負荷は、大容量化の潮流にあり、24年はOBCなどxEV関連で直流の安定化電源や電子負荷が好調に推移」とし「25年は新製品の市場投入し、直流と交流で売り上げを伸ばす」と話す。

菊水電子工業はxEVだけでなく、バスやトラック、航空機や船舶、農機・建機の電動化の流れを見通し、モビリティーに注力している。

政府は「2035年までに、乗用車新車販売でxEV100%」という目標を掲げ、クリーンエネルギー自動車の普及と、充電器などインフラ設置を両輪としていくことを表明している。

商用車は小型車が新車販売で30年までにxEV20-30%、40年までにxEV・脱炭素燃料車100%を目指す。大型車は、20年代に5000台の先行導入を目指し、30年までに40年のxEVの普及目標を設定する。

経済産業省は30年までに充電インフラを30万口、水素充てんインフラを1000基程度の整備を進める。さらにxEVを非常用電源として、外部給電機能を持つV2H(ビークル・ツー・ホーム)充放電設備導入支援を行っている。クロマジャパンは「V2H充放電設備向けに、双方向交流電源や電子負荷に需要が見られる」という。

エヌエフ回路設計ブロックやNF千代田エレクトロニクスをグループとするエヌエフホールディングス(HD)は「再生エネの普及や安定供給に関する研究や実証に加え、水電解による水素製造装置用途と電解セルの劣化診断などを支援していく」という。

また、12月17日に経済産業省・資源エネルギー庁から原案が公表された中長期のエネルギー政策方針「エネルギー基本計画」では、40年度の電源構成比を見通しにおいて、再生エネを主力電源とし構成比率を40-50%とした。

AIサーバー開発・評価 新たな市場「IT」

-

クロマジャパンはV2H充放電設備の需要の高まりを話す(TECHNO-FRONTIER2024)

安定化電源や電子負荷における新規市場として、IT市場に注目が集まる。人工知能(AI)の普及に伴い、データ通信量増加の課題やサーバーの処理速度の要求が高まっている。

菊水電子工業は「並行して消費電力が急激に増大している。これらのサーバーを評価する安定化電源の容量は数十キロワットから数百キロワットまで必要になり、引き合いが活発になっている」と強調する。クロマジャパンは「直流電子負荷で大電流化と高速応答の引き合いが活発化。サーバーの開発、評価、生産需要を取り込む」と述べる。オリックス・レンテックは「この市場において、安定化電源や電子負荷の需要が今後も伸びるだろう」と予測する。

CN実現に向けて安定化電源と電子負荷の重要性が高まりを見せる。主要メーカーは顧客の測定要求と品質に応え、常に新製品を投入し、モノづくりの現場を支えている。