-

業種・地域から探す

続きの記事

モノづくりフェア2024(2024年10月)

日刊工業新聞社は16-18日の3日間、福岡市博多区のマリンメッセ福岡で産業見本市「モノづくりフェア2024」を開く。自動化、省力化による製造業の生産性向上を後押しする最新の製品や技術、サービスを紹介する。モノづくりの今と、これからを体感する多彩な特別イベントも連日開催する。

つくるをつくる 現場が世界を変える

製造業支える最新製品・技術・サービス

-

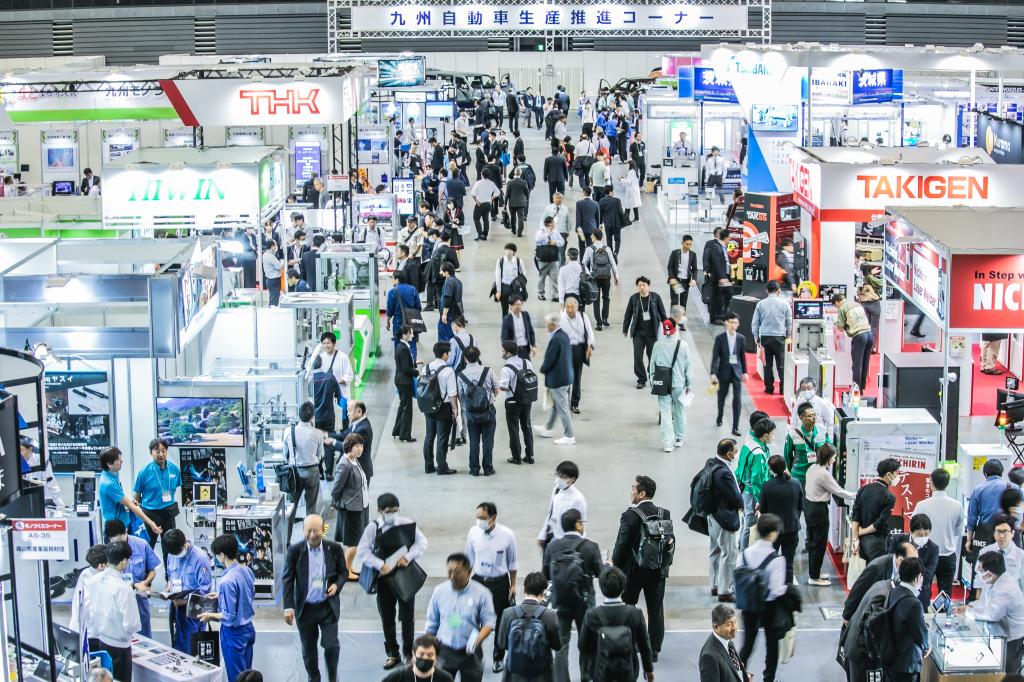

来場者でにぎわう「モノづくりフェア2023」の会場

モノづくりフェアは、開催40回目の節目を迎えた。1985年にスタートし、成長する九州の産業界と呼応して徐々に規模を拡大してきた。変化と進化を遂げる九州の製造業の、今とこれからを体感できる展示会として毎年開催してきた。今回は国内外から606の企業・団体が出展し、過去最大規模で開く。テーマは「つくるをつくるー現場が世界を変えるー」だ。

九州は基幹産業である自動車や半導体などのサプライチェーン(供給網)をはじめ、素材、部品、設備、システム、そして人材やサービスといった多様性あふれるモノづくり関連企業が幅広く集積する。

新たな動きとして、半導体受託製造で世界最大手の台湾積体電路製造(TSMC)が熊本県に進出。年末には工場の本格稼働を控え、関連投資が増えるなど「新生シリコンアイランド九州」といえる半導体関連産業の集積が注目されている。

さらに産業界はデジタル変革(DX)や脱炭素化、持続的社会への転換といった大きな変化の渦中にある。

いつの時代も「つくる」には必ず別の「つくる」が求められる。モノづくりフェアは「つくる」ことの連なりと重なりを体現し、次代を形づくる企業に寄り添うことを展示会の使命としてきた。

そうした意味で「つくる」に携わる人々のための、現場で手に取ることのできる新たな「つくる」を来場者に提供する場だ。

製造業の要衝である現場を変化に導くことができれば、現場が世界を変える起点となる。また共創と協働の観点から幅広い産業領域をカバーし、多様な出展者が集う展示会だからこそ、予期せぬ出会いからビジネスチャンスをつかめるはずだ。

多彩な特別イベント連日開催

会場は「モノづくり」をはじめ「DX」「3次元設計・開発・プリンター」「九州自動車生産推進」「サステナブル」「産学官金連携・団体PR」の6コーナーで構成する。

「モノづくりコーナー」は金属工作、加工技術、材料ブロックでの出展が多い。東京都や神奈川産業振興センターなど、九州域外から支援機関・団体とともに出展する企業もあり、九州での販促に熱視線が注がれる。

国は人手不足解消に効果のある「省力化製品」を導入できる「中小企業省力化投資補助金」を紹介。ブースでは事前予約が要らない無料のミニセミナー(説明会)と個別相談会などを実施する。

人気の「DXコーナー」は協働ロボットを活用したシステムやサービスを展示し、生産現場の生産性向上を提案する。「3次元設計・開発・プリンター」コーナーとともに設計、開発のヒントが見つかる。

-

九州の自動車産業振興を図る生産車両の展示

「九州自動車生産推進コーナー」は、九州の生産車メーカー各社が車両を展示する。地元企業の優れた技術力を紹介する自動車部品の展示コーナーを設ける、電動車(EV)の分解部品も展示する。

16、17両日には会場内で個別商談会「九州自動車部品等現調化促進商談会」も開催。地元企業の自動車産業への新規参入・取引拡大を後押しする。

-

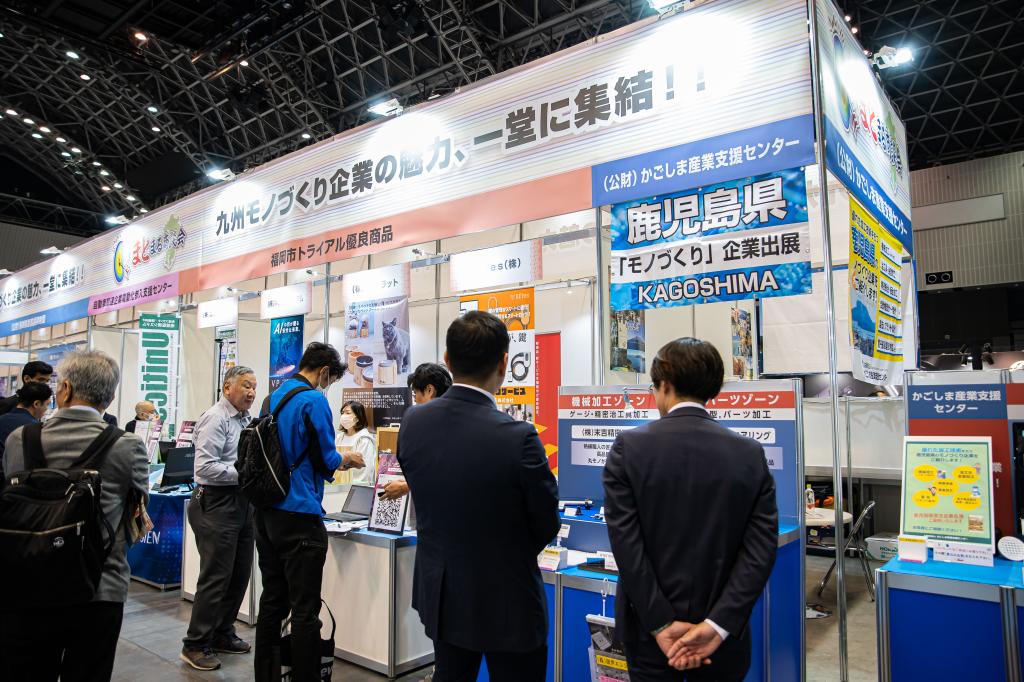

九州のモノづくり企業が集結した共同展示ブース「九州まとまる商談会」

「産学官金連携・団体PRコーナー」は、九州各県の支援機関が共同で設けた展示ブース「九州まとまるパビリオン」がひときわ目をひく。コーディネーターが常駐し、半導体や自動車関連産業で培った機械、金型、板金、樹脂加工などのモノづくり、商業、サービス、革新企業をPR。販路拡大に向けて展示商談会を行う。

脱炭素社会に貢献する、EV用急速充電器のデモ機が展示されるなど国連の持続可能な開発目標(SDGs)を意識した「サステナブルコーナー」も充実する。

九州の産業界のいまを感じる熱い3日間から目が離せない。