-

業種・地域から探す

続きの記事

震災の記憶を風化させない

災害の記憶の常態化と非固定化の両立

【執筆】東北大学 災害科学国際研究所 准教授 佐藤 翔輔

わが国において地震発生は避けては通れない自然災害だ。筆者はこれまで被災した地域におけるフィールド調査などを通じ、過去の災害伝承の実態解明や、実災害における効果の有無を科学的に明らかにしてきた。1995年1月に発生した阪神・淡路大震災から30年、2011年3月に発生した東日本大震災からは14年が経過した。30年を超えて災害の記憶を伝承・継承することは一般には難しいと言われている。「災害の記憶」をつなげることで、やがて来る災害に備える必要がある。

津波伝承 あり方再考

この数日間のなかで「東日本大震災」の文字をどこかで目にしたのではないだろうか。もしかしたら数年前とは違い「まったく目にしなかった」人もいるかもしれない。

東北地方の太平洋沿岸は過去に複数の津波災害を経験していた一方で、東日本大震災では万を数える犠牲者が発生した。果たして、過去の津波について、その経験や教訓を伝えるモノや活動は、東日本大震災においてその効果を発揮しなかったのだろうか。東日本大震災は災害伝承(津波伝承、震災伝承)のあり方を再考する大きなきっかけになった。

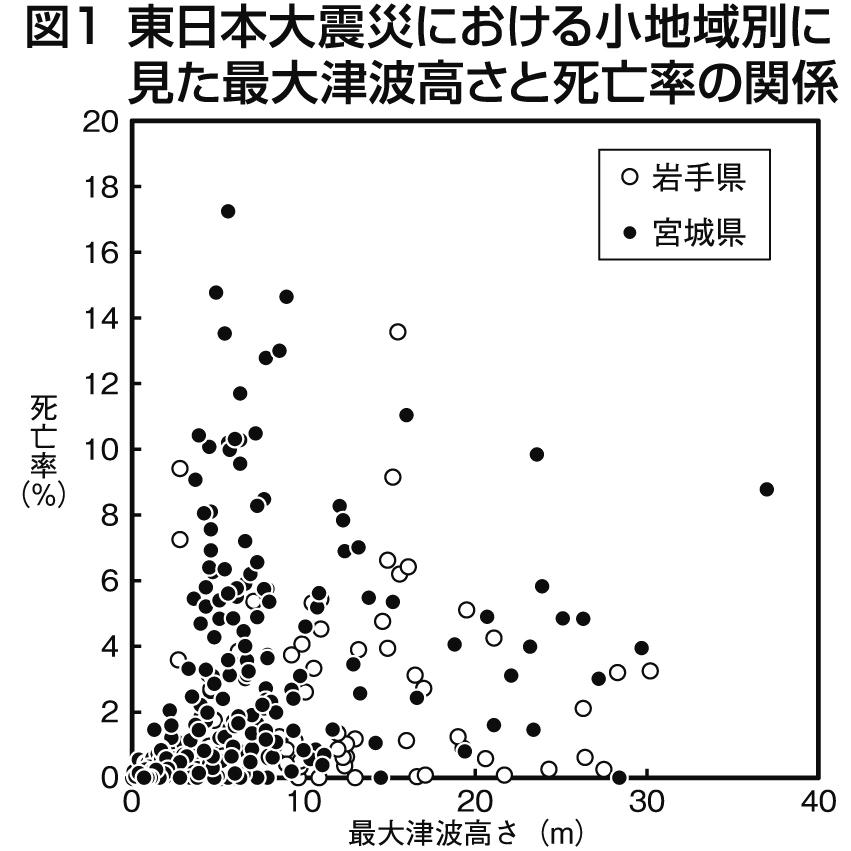

東日本大震災の事例において、岩手県と宮城県の人的被害の状況を分析すると、津波の高さに比して死亡率は岩手県よりも宮城県の方が高いことが分かっている(図1)。

同じ津波高さであっても、岩手県内の地域より宮城県内の地域の方で多くの犠牲者が発生していた。

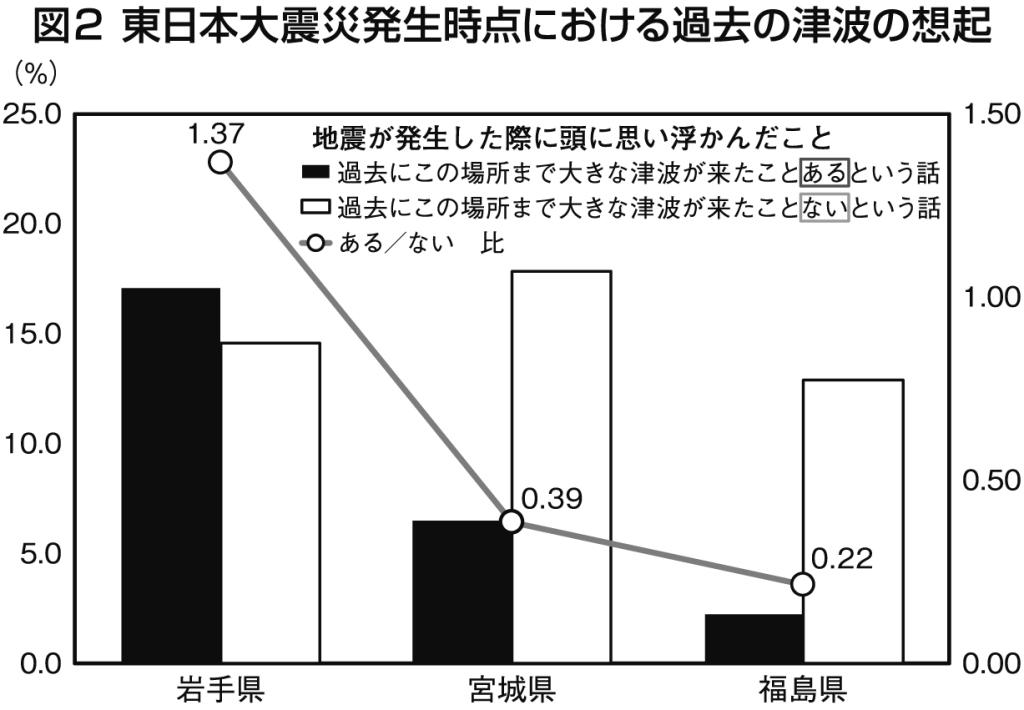

図2には「地震が発生したときに思い浮かんだこと」のうち、「過去にこの場所まで大きな津波が来たことがあるという話」と「過去にこの場所まで大きな津波が来たことがないという話」を回答した割合とその比を県別で示している。

「地震が発生したときに思い浮かんだこと」が、岩手県では「あるという話」が、宮城県と福島県では、「津波は来ない地域である」という通説がかなり定着していたことが想像される。宮城県名取市閖上(ゆりあげ)地区には、昭和三陸地震津波の後に津波碑が建立されたが、その後に同地域に来襲した津波である1960年チリ地震津波や2010年チリ地震津波では、大きな被害がなかったことから、いつしか「閖上には津波は来ない」という安全神話が浸透していた例もある。

家族で話題 被害軽減

-

東日本大震災発生以前から津波碑の前で行われている三陸地震津波記念日慰霊祭(普代村太田名部地区=2016年3月) -

同慰霊祭(洋野町八木地区=2016年3月) -

筆者は岩手県陸前高田市において、東日本大震災の際の避難行動と住民が行っていた事前の認識や対策との対応関係を分析した。その結果、東日本大震災において津波避難を実施した住民は、「日頃から家族と防災について話し合っていた」ことに加え、「昭和三陸地震津波という大きな被害をもたらした津波災害が地域で過去に発生したことを知っていた」人であったことが分かった。これは、地域で発生した過去の災害が伝承されていたことが、個人の津波避難を誘引していた可能性を示している。

これに関連して、東日本大震災の津波による浸水被害を受けた地域で、犠牲者ゼロであった地域の共通点の一つとして、過去の津波災害における犠牲者に対する慰霊祭が地域コミュニティーで実施されていることがある(写真)。

岩手県の普代村太田名部地区では毎年、1933年昭和三陸地震津波が発生した3月3日の朝に、洋野町八木地区では同日の周辺の日曜の朝に、津波碑の前で慰霊祭が行われている。

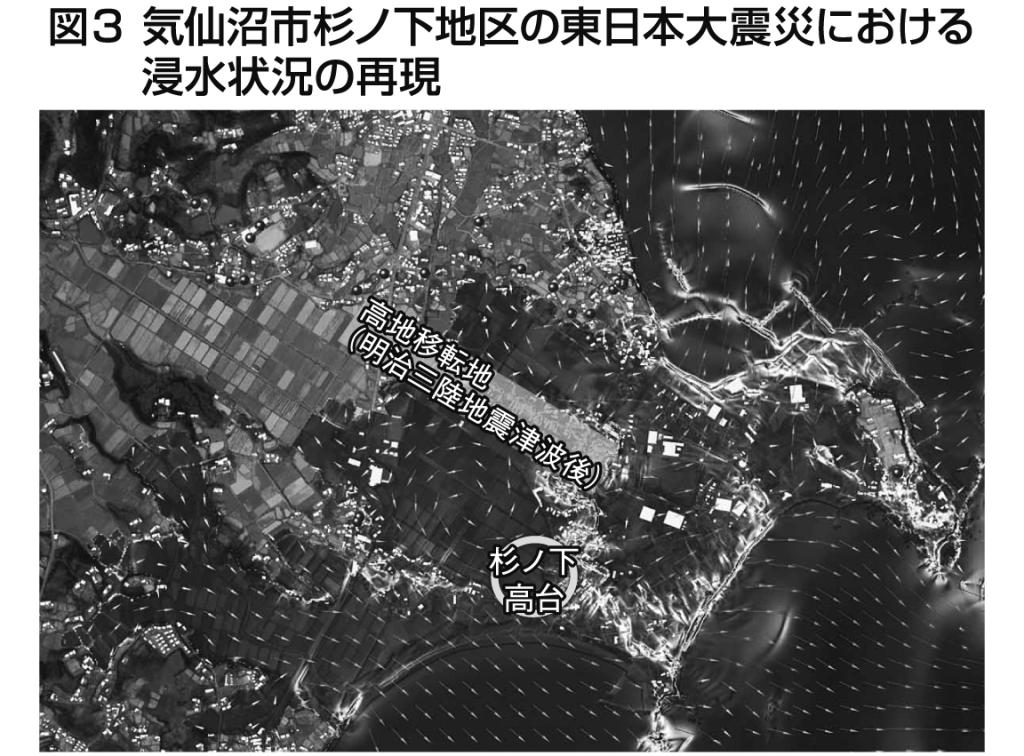

一方で、過去の津波の経験が伝承されていたことで、犠牲者が発生した事例も存在する。宮城県気仙沼市杉ノ下地区では、明治三陸地震津波やその後の被害想定を受けて、津波避難場所の事前指定や避難行動訓練を実施していた(図3)。同地域では過去の津波に対する住民の認識も高かったという。

災害の記憶に正負両面 忘れない&固定化しない

しかし、東日本大震災では明治三陸地震津波や被害想定を上回る浸水が発生し、津波避難場所(杉ノ下高台)や明治三陸地震津波後の高台地点も浸水し、多数の犠牲者や負傷者が発生した。災害伝承を行う上でも、既往最大やシミュレーションを上回る自然現象が発生する可能性があることに留意しなければならない。

このことは「災害の記憶の常態化と非固定化の両立」が必須であることを示している。東日本大震災の被災地には、①過去の災害経験が後世に伝わったことで被害を軽減できた地域②過去の災害経験が後世に伝わったことで被害が拡大した地域③過去の災害経験が後世に伝わっていなかったことで被害が拡大した地域ーの3種類が少なくとも存在する。

過去の災害経験や教訓が伝わっていなかったことで負の影響があったことのほかに、過去の災害経験や教訓が共有され、それに基づいた行動が行われることには、正負の両面の影響があったことになる。このことは、災害の記憶を地域で常態化させる(忘れない)とともに、それがあくまで過去の事例であり、それ以外・それ以上のことが起こるという災害の記憶を固定化しないこと(非固定化)が重要であることが分かる。

2019年台風19号(令和東日本台風)においては、宮城県大郷町中粕川、大崎市鹿島台においては吉田川で大規模な堤防決壊や外水氾濫が発生したにも関わらず、犠牲者は発生しなかった。同エリアは水害常襲地帯であり、過去の経験を共有していることに加えて「どこでも切れる(決壊する)」という被害抑止力の限界をわきまえるとともに、さまざまな自然現象の発生の仕方・可能性をイメージできていた。

あなたの周りに「○年の洪水の高さ」という趣旨の看板はないだろうか。それは「この高さまでしか浸水しない」という意味ではなく「あのときの、ただ1回の経験知」でしかないことに留意しなければならない。災害が激化している時代を生きている私たちにとっては、「災害が起きたこと」を記憶に刻むとともに、「そのかたちだけではない」と発想をめぐらせることが必要になる。

【参考文献】

(図1.3)自然災害科学、Vol.40、No.4、pp.405ー419、2022

(図2)地域安全学会論文集、No.31、pp.69-76、2017

(写真)地域安全学会梗概集、No.40、pp.181ー182、2017

いずれも筆者の原著論文など