-

業種・地域から探す

続きの記事

セルロースナノファイバー

セルロースナノファイバー(CNF)は植物からとれるセルロース(パルプ)を化学的・機械的処理により数ナノー数十ナノメートルに微細化したナノ繊維。〝ナノ〟まで解繊した機能性材料として実用化が進む一方で、強度を目的とした構造材料では〝ナノ〟まで解繊しないセルロースとしての利用が広がっている。植物由来のため生産、廃棄における環境負荷が小さく、リサイクルしても機能が低下しない。カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)実現に欠かせないバイオマス素材として、存在感を高めている。

進む実用化/認知度高まり開発進展

機能性材料 食品・化粧品で定着

構造材料 自動車・家電に期待

CNFは鋼鉄の5分の1の軽さでありながら、5倍以上の強度を持つ。比表面積が大きく、熱による変形が小さい。また、ガスバリアー性、透明性、増粘性、チキソ性などさまざまな特徴がある。

親水性が高いことから、機能性添加剤として市場投入が始まった。ナノレベルまで解繊した透明性の高いCNFを少量添加することで効果が出る。天然素材のため人体に触れる用途にも安心して使え、化粧品や食品用途などで実用化されている。食品ではどら焼きの皮などにふんわり感やしっとり感を出すものとして定着した。

一方、量産効果を出すには軽量、高強度、低熱膨張という特性を生かした自動車部材や家電などの構造用途が期待されている。強化繊維として化石由来の樹脂を減らして軽量化できるほか、マテリアルリサイクル性に優れ温室効果ガス排出削減につながる。環境省の「NCV(ナノセルロースビークル)プロジェクト」でCNFを活用して製造したスポーツカーは関心を集めた。

ただCNFを疎水性のプラスチックと複合化するためには加工コストの高さが課題となっていた。プラスチックとの複合材用途では、マイクロレベルもしくはセルロースのままでも同程度の機能を出せる場合があり、近年はコストを抑えた用途開発も行われている。

「これまではすべてCNFとして議論されていたが、ナノレベルで効果が出るものと、セルロースであることが重要なものの二つの方向に分かれて、ようやく整理がついてきた」と説明するのは金沢工業大学大学院工学研究科の影山裕史教授。「ナノでなければならないのは機能性の材料であり、プラスチックとの複合材など強度を狙う分野はエネルギー面、コスト面を考慮するとナノでなくてもよいという認識が広がってきた。目的が定まってきたので、開発側の企業でも進展があるのでは」と展望する。

また、欧州連合(EU)の欧州委員会が検討する規制案で新車の製造に使用されるプラスチックの25%にリサイクル材を使用することが義務付けられるという話題に対し、「自動車材料のリサイクルは強度の低下が懸念される。混錬時のダメージがほとんどないCNFを少量入れると強度が上がるので、マテリアルリサイクルするための道具としても使用できる」と期待する。

自動車はリサイクルだけでなく廃棄も重要になる。バイオマス材料の樹脂にCNFやセルロースを強化剤として使用するオールバイオマス材料にすれば、燃焼が可能になる。影山教授は「カーボンマイナスも見えてくる。CNFやセルロースはリサイクルでも廃棄でも貢献できる」と強調する。

思わぬ用途 3Dプリンター材料・再生繊維に活用

-

日本製紙の3Dプリンター用材料 -

造形品(アスペクトのPBF方式3Dプリンターで作成)

日本製紙富士革新素材研究所の畠田利彦所長は「認知度が高まり、身近な素材になってきたと感じている。思ってもいなかった用途での問い合わせもある」と喜ぶ。

日本製紙は食品や化粧品用途でサイズが数ナノー数十ナノメートルの繊維を粉体化したカルボキシメチル化CNF、塗料やゴム、各種工業用途で完全ナノ分散可能なTEMPO酸化CNF、産業用途で数百ナノメートルサイズを樹脂に混ぜたマスターバッチであるCNF強化樹脂の3タイプで量産体制を整える。食品では同社のシェアがトップ。

昨年、CNF強化樹脂がヤマハ発動機の水上オートバイなどのエンジンカバーに採用され、輸送機器部品で初めて量産化された。将来的には2輪車を含めた幅広い製品群へ展開する方向で、両社は検討を継続している。

またCNF強化樹脂を使って粉末床溶融結合(PBF)方式の3Dプリンター専用材料も開発。従来一般的なガラスビーズ入りポリアミド6(PA6)に比べ、成形品が均一、軽量でリサイクル性が高い。金型を廃棄した自動車部品やユーザーによって微調整が必要な福祉補装具など、大量生産ではなくオーダーメード品での活用を想定する。

日本製紙と東北大学が共同開発を進めているCNFを用いた蓄電体は、安全性や安定化、大容量化の議論を重ね、蓄電容量が開発初期と比べ10倍以上向上した。CNF蓄電体は従来の電気化学的蓄電池と違い、リチウムなどレアメタルと有機溶媒を使用した電解液が不要で安全性が高い。

このほかアパレル業界では、東北整練の再生繊維加工技術「MVA(ミバージュ)」にTEMPO酸化CNFが活用されている。MVAはレーヨンやキュプラなど自然由来の繊維を化学処理した再生繊維にCNFと樹脂を被膜被覆し、縮みやすい、シワになりやすいといった再生繊維の弱点を改善。家庭で洗濯できるようにした。天然シルクに似た光沢感や滑らかな風合いが出せるという。

高分子電解質膜/燃料電池への応用 研究開発進む

王子ホールディングス(HD)は繊維を微細化するエネルギーが小さい化学処理法「リン酸エステル化法」を使用し、天然の増粘剤に比べて粘度が10-100倍高いCNFスラリー、ガラス並みの透明度と寸法安定性を持つCNF連続シート、塗料・インキ・有機溶剤などに分散が容易なCNFパウダーといった製品群を持つ。

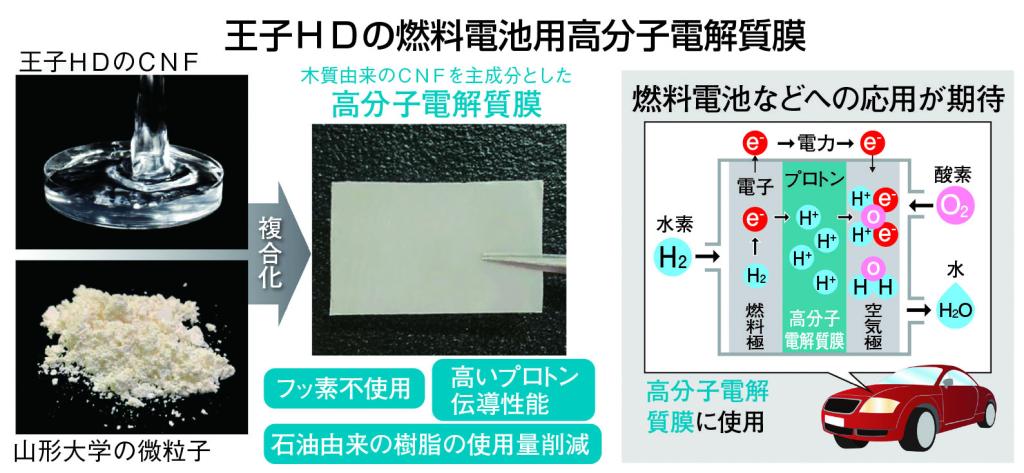

リン酸エステル化CNFの特徴を生かし、山形大学と共同で燃料電池用高分子電解質膜(PEM)を開発している。PEMは高い緻密性によって気体を通さず水素イオン(プロトン)だけ通す必要がある。王子HDのリン酸エステル化CNFと山形大が扱う微粒子を複合化し、高いプロトン伝導性と膜強度を両立した。

従来のPEMは化石燃料由来の樹脂製で有機フッ素化合物(PFAS)を使用する。PFASを使わず木質由来のCNFを主成分としているため、環境にやさしく安全性上の懸念も解消できる。燃料電池の逆反応を利用するPEM型水電解(水素製造)への活用も期待でき、将来の実用化に向けて研究開発を進めていく。苫小牧工場(北海道苫小牧市)では水電解で製造した水素を活用し、東京ガスらと共同で純国産e-メタンの製造に向けた共同検討も進める。

また、信州大学と開発を進めているCNFを複合した天然ゴム素材では、タイヤへの採用を目指し生産能力が1年当たり約100トンのマスターバッチ製造設備を同社CNF創造センター内に導入した。王子HDイノベーション推進本部の小林満CNF創造センター長は「量産検討をするユーザーに対し、それに合わせた設計ができる。ユーザーの開発を止めない体制を整えていく」と意気込む。

この素材は天然ゴムの補強に使われる化石燃料由来の炭素微粒子(カーボンブラック)をCNFに置き換えたオールバイオマス素材。黒くないタイヤを作れて、幅広いデザインにも対応できる。