-

業種・地域から探す

新たな挑戦を続ける静岡県産業界 ー2-

企業サポートの取り組み加速 EVシフト見据え発信

-

次世代自動車センター浜松の車両展示説明会

新規事業の創出や新技術開発、電動化対応、事業承継、人材獲得と静岡県内企業の経営の課題は尽きない。各地では経営課題を解決するためのさまざまな支援事業が行われている。いかにして外部の知見を取り入れ、社内を改革していくかが重要なカギとなる。

浜松地域イノベーション推進機構の次世代自動車センター浜松(浜松市中央区)は、静岡県西部地域の中小企業向けに電動化やカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)の対応を支援している。支援事業のなかの「次世代自動車対応支援事業」では、電気自動車(EV)に搭載される技術的価値の高い部品であるモーターや熱マネジメント機器などを収集し、性能調査や概略の分解調査を行う。浜松商工会議所会館(同区)1階には次世代自動車を分解した部品を展示し、技術情報を提供する「部品ベンチマークルーム」を置く。同ルームではセンター会員企業の見学や部品を貸し出す。また自社で実施した部品調査の内容や分析結果について、会員企業向けに発表する報告会を開催し、情報を共有している。

24年度の活動では中国・比亜迪(BYD)のEV「ATTO3」と、独BMWの電動2輪車「CE04」を対象に車両分解調査活動を実施する。6月に車両の展示説明会を開いた。近年のEV向けパワーユニットは、モーターやインバーター、減速機を「3イン1」で一体化した「eアクスル」が主流となっている。一方BYDの駆動システムはそれらに加えてバッテリーマネジメントシステムなどの制御装置を含め8点の部品を「8イン1」で一体化している。これにより電源を集約できる上にハーネスを削減し、軽量化や省スペース化、冷却効率の向上などさまざまな効果があるという。BMW製電動2輪車については、19年に同社製の「Cエボリューション」を分解調査しているため、同車両とCE04との比較検討を行う。今後各車両の走行試乗会を3回実施し、25年3月に電動パワートレーンの分解展示会を行う予定。

新規事業創出を支援

-

「挑む」のキックオフミーティング

Wewill(同区)は、浜松地域イノベーション推進機構(同区)から委託を受け、中小企業の新事業創出プログラム「新事業創出支援事業『挑む中小企業プロジェクト2024』」を始めた。6月にはFUSE(フューズ、同区)でキックオフミーティングを実施した。今後も25年3月までにさまざまなセミナーなどを開催する。デザイン思考を身につける3日間のワークショップや新規事業や変革に挑むマインドを醸成していくためのイベントを企画している。9月からは限定15社に向けた「新事業創出プログラム」として、ユニコーンファーム(東京都渋谷区)と連携して、さまざまなメニューで中小企業の新規事業計画の策定を支援する。

同プロジェクトは23年にも中小企業庁からの補助金を得て、中小・中堅企業35社を対象に実施した。同プロジェクトの取り組みを契機に、鳥善(浜松市中央区)による、外国人従業員向けの社員食堂用キットの製造販売事業などが産まれた。同事業によるキットはスズキの工場で実際に採用されている。そのほかにも複数社で実際に新事業の立ち上げにつながった事例がある。

課題解決する情報交換の場

-

青年部は静岡銀と連携して定例会を開いた

協同組合浜松技術工業団地青年部(同区)は、情報共有の場として行っている「定例会」を静岡銀行と連携して開催した。テーマは事業承継やサステナブルファイナンス、補助金制度の紹介。将来的な事業展開を見据えた設備投資や資金調達に対するノウハウの醸成を図る。事業承継では同行への依頼件数が増加傾向にあるとして、税制の活用や持株会社を設立するスキームについて解説した。その上で事業承継については早期の対応が重要と述べた。また昨今の企業にはカーボンニュートラルなどサステナブルな取り組みが必要と指摘。エネルギーコスト削減のほか、認知度の向上や採用力強化につながると説明した。

浜松技術工業団地は同市中央区大久保地区に位置し、電気製品や自動車部品、精密機器を製造する企業が集積する。協同組合は同団地を立地企業で交流するために組織している。青年部は30代を中心に、同団地の若手経営者が参加して定例会を開いている。

学生と企業をマッチング

-

インターンシップに先立ち開催されたマッチング会

静岡理工科大学は7月2日と9日に同大キャンパス(袋井市)内で、「学生と企業とのマッチング会」を初開催した。対象は学部3年生と大学院1年生。今後の就職活動に向けキャリア教育の一環。夏から冬にかけて実施されるインターンシップ(就業体験)や「オープンカンパニー」に先立ち、学生が企業の事業内容やビジョンを知る機会を設けた。14時45分から時間を6コマに分け、学生は講義の合間に参加した。

2日は機械・電気・物質・情報系の企業、9日には建築と土木系の企業が大学に訪れた。早期に学生と接点を持ちたいと考えた企業が多く、2日間合計で49社が参加した。

静岡理工科大によると24年3月の卒業生の就職率は99%で、多くの学生が県内企業に就職している。前年度に引き続き、今年度も1万5000社以上から求人が寄せられている。土木工学科は2022年に設置されたため、参加した3年生は初の卒業生となる。県内外の関連企業からの関心は高いという。

マッチング会を企画した静岡理工科大のキャリア支援課は、今回の結果を踏まえて継続的な開催を検討していく方針だ。

花博で各社が最新技術を披露

-

スズキの電動モビリティベースユニット -

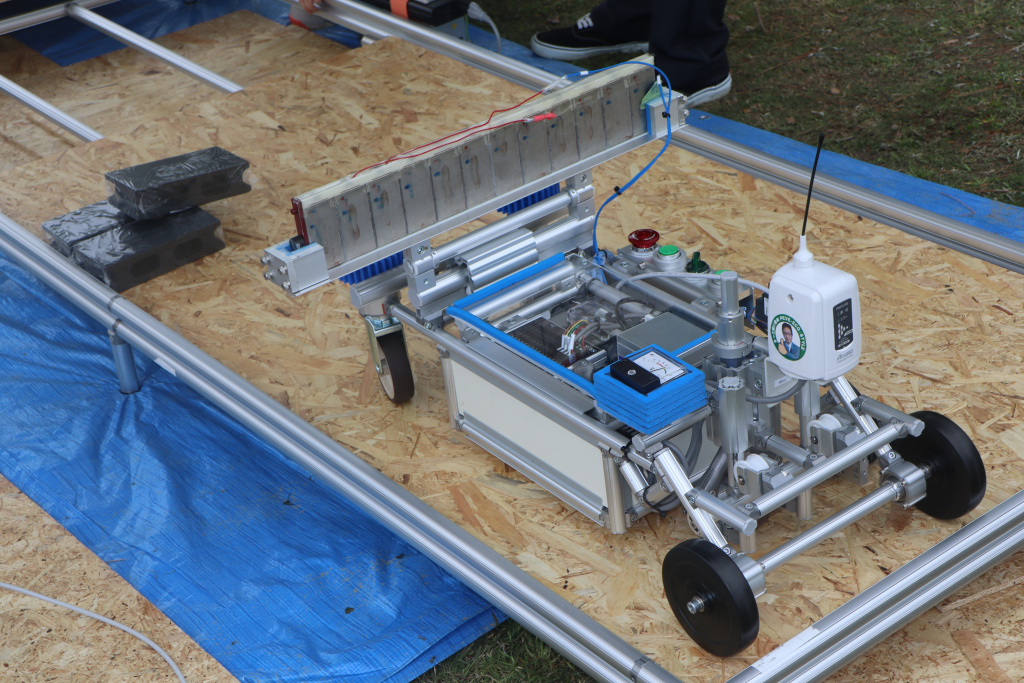

PEVEの車載用バッテリーを搭載したAGV

浜名湖ガーデンパーク(浜松市中央区)とはままつフラワーパーク会場(同区)の2会場で開催されていた、花や先端技術を体験できるイベント「浜名湖花博2024」が6月16日に閉幕した。テーマに「人・自然・テクノロジーの架け橋~レイクハマナデジタル田園都市~」とうたったこともあり、地元企業がイベントにさまざまな場面で協力した。

スズキは電動車イスの開発で培った技術を応用した「電動モビリティベースユニット」の農業分野での活用のデモンストレーションを行った。来場者は同ユニットに軽トラックや「ジムニー」を模した車体を搭載したミニカーを遠隔操作し、走破性能を体験していた。ソミックトランスフォーメーション(同区)は自動追従ロボット「サポット」を、物販コーナーで来場者が買い回りする際に同ロボットを活用できるようにした。

2会場以外でも近隣自治体が連携イベントを行った。静岡県湖西市は今切体験の里海湖館(同市)で「湖(うみ)の見えるMarche」を開催した。プライムアースEVエナジー(PEVE、同市)は、同イベントで自社製の車載用バッテリーを搭載した無人搬送車(AGV)を展示した。同AGVは現在試作中で、工場で試験的に運用しているという。