-

業種・地域から探す

第1回 埼玉DX大賞 受賞事業者決定

埼玉DX大賞を創設、中小企業のDX推進へ

埼玉県と埼玉県DX推進支援ネットワークは、県内中小企業の優れたデジタル変革(DX)事例を表彰する「埼玉DX大賞」を創設した。人口減少や超少子高齢化が急速に進む中で社会インフラを維持し安心して暮らすには、一人一人が生産性を向上することで持続的成長を図ることが欠かせない。そこで企業のDX推進を後押しし、業務効率化を図って社員の生産性を向上する仕組みを作るほか、新たなサービスを創出。快適で豊かな暮らしやすい埼玉県への変革を目指す。

同賞は、デジタル化により生産性向上や業務効率化を図っていることや、新製品開発などの成果を挙げている企業が対象となる。受賞企業は表彰式への出席やブースに出展できるほか、チラシ・ウェブサイトなどを通じ、自社の取り組みを幅広くPRできる利点がある。また埼玉県としては、受賞事例を周知することで県内中小企業がDXに取り組む際の参考としてもらう狙いもある。

今回27件の応募が集まり、埼玉DX大賞審査委員会(審査委員長…綿貫啓一 埼玉大学大学院教授)の審査を経て、最優秀賞1事業者、優秀賞3事業者、奨励賞2事業者を決定した。ペーパーレス化を進めて業務データをクラウド上で一元管理したり、社員へのプログラミング教育で独自の生産管理システムを構築したりするなど、中小企業のさまざまな取り組みが明らかになった。

表彰式は、1月24日にさいたまスーパーアリーナで実施するビジネスマッチングイベント「彩の国ビジネスアリーナ2024」で開催する。受賞者による取り組み事例を発表するほか、大野元裕知事から最優秀賞、優秀賞、奨励賞受賞事業者に表彰状や副賞を授与する。さらにアイリスオーヤマ会長の大山健太郎氏が「需要と市場を創造し、業績を伸ばし続けてきたアイリスオーヤマに学ぶ」ことを目的に「DXによるユーザーイン経営」をテーマにした記念講演を実施する。

第1回埼玉DX大賞 【最優秀賞】 スリーケ/生産管理システムをゼロから自社開発

-

作業の進捗状況をパソコンで確認できる -

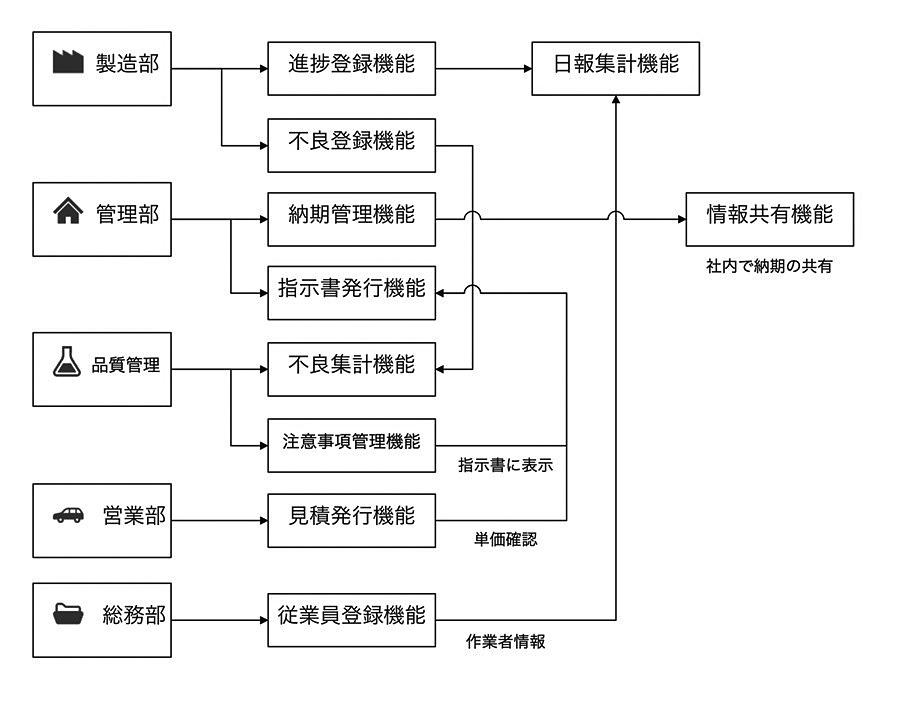

開発したシステムの全体像

スリーケ(埼玉県上尾市、佐藤智弘社長)は金属材料の表面処理加工を手がける。創業は1969年で従業員は100人。プログラミングを学ぶことから始めてオリジナルの生産管理システムをゼロから自社開発し社内に導入した。さらに幅広い部署で活用して業務改革を実現した。システムを外販するグループ会社も設立して、すでに納入実績も出ている。その成果により、第1回の埼玉DX大賞の最優秀賞を受賞した。

開発したDXシステム「One Stop(ワンストップ)」はウェブアプリを自社開発してクラウドサーバー上にシステムを構築した。製造部や管理部、品質管理だけでなく、営業部や総務部も結んで情報共有や進捗管理機能を搭載した。作業指示書の自動発行、稼働状況や進捗の確認、見積もり情報の共有などを全社で実現している。

成果の一つが作業指示書の自動発行。従来は手書きの指示書だったが、入荷情報を基に自動作成できるようにした。その結果、今までは2人が半日かけて行っていた指示書作成が、発行した指示書の確認作業のみとなり、1時間程度で終わるようになった。1日当たり7時間、月161時間の工数削減に貢献した。

また日報のペーパレス化や稼働状況の見える化も進めた。表面処理工程では10人程度の作業者が手作業で品物の枠への固定と、処理後に枠から外す作業を行い、手書きで日報に記載していた。新システムではバーコードで自動集計することにより、1人分の工数削減につながった。

生成人工知能(AI)「Chat(チャット)GPT」をベースに同社独自の表面処理や機械加工のノウハウをドメイン知識として詰め込みSNSと連携した「AI・LINE(ライン)くん」も搭載する。

22年5月には、他社のシステム構築を手がけるグループ会社「スリーケシステム」を設立した。すでに埼玉県本庄市の機械加工メーカーのシステムを受託開発して稼働。業務効率化に貢献している。他にも複数の案件依頼を受けている。

佐藤社長は「製造業以外の分野でも水平展開できると期待している。スリーケとスリーケシステムの相乗効果を図っていたい」と強調した。システムを開発したスリーケシステムの岸井厚郎取締役は「できない理由を探さない。どうやったらできるかを追求するという社風が、システムの開発や第1回埼玉DX大賞最優秀賞に結びついた」と受賞を喜んだ。

第1回埼玉DX大賞 【優秀賞】 田島石油/オンライン、クラウド活用で 業務の省力化・迅速化

-

社長直轄のDX推進チームを中心に各部署と連携してDXを推進

田島石油(埼玉県狭山市、田島洋一社長)は、液化石油ガス(LPガス)の検針業務にスマートメーターを導入し、クラウド上で業務を完結するなどデジタル変革(DX)を推進している。検針や開閉栓、集金など訪問業務をオンライン化。省力化・迅速化を図るとともに、紙や電話などで行っていた全作業を「グーグルワークスペース」上に統合した。

例えば電話とショートメッセージサービス(SMS)による燃料配送の連絡・調整を「スプレッドシート」に移行。業務を見える化し全社員で共有することで時間短縮やコスト削減を実現した。

2023年7月には県内14番目、県内業界初となる経済産業省の「DX認定事業者」に認定された。DX経営の推進では飯能信用金庫から伴走支援を受けた。

創業から約70年間にわたり総合エネルギー事業を手がけ、官公庁や病院、企業などに燃料・ガスを安定供給してきた。「業務はデジタルで人とお客さまにはアナログで」を経営方針に掲げ、業務の付加価値を高め、顧客満足度につなげている。

田島社長は「経営の判断・実行の精度を高め、スピードを上げるかが勝ち負けを決める。PDCAのサイクルを加速したい」と力を込めている。

第1回埼玉DX大賞 【優秀賞】 真工社/「フミダスDX」で中小企業の一歩『踏み出す』支援

-

DX推進室メンバー。右から上原課長、眞子社長、鈴木さん

真工社(埼玉県戸田市、眞子岳志社長)は1922年創業の100年を超えるめっき加工会社。新型コロナやサイバー攻撃などの逆風を逆手に取ってDX化を強力に推進。自社で培ったノウハウを社外にも展開し、「中小企業がはじめの一歩を『踏み出す』支援をする」という意味を込めた「フミダスDX」を事業としてスタートした。すでに8社の支援実績を持つ。

2020年9月に眞子社長、上原和也課長、鈴木里奈さんの計3人によるDX推進室を発足。社内のDX化とともに社外のコンサルティングやシステム開発などの支援にも乗り出した。

社内ではさまざまなデータをリアルタイムで集約して自動集計することで、毎日の工場収支の自動可視化を実現した。また社外のめっき加工会社の支援事例では、95%の紙媒体をデジタル化して収支管理をデジタル化。業務負担やミスの軽減につながり、収集したデータも有効活用することができた。

眞子社長は「DXはツールの導入や効率化だけでなく、会社自体を変革させる『グレートリセット』が重要」と強調する。将来は支援企業のDX化を加速させ、地域経済の活性化につなげていく考えだ。

第1回埼玉DX大賞 【優秀賞】 日本メタルガスケット

日本メタルガスケットは車関連部品を製造する。生産管理システムとIoT機器を双方向連携することで、生産情報を作業者に提供すると共に、数量・時間・設備・人・在庫等の生産実績情報を設備出力とQRコードリーダやタッチパネルで収集。効率的な生産を実現し、量産型から多品種中少量生産型へ事業転換を図った。

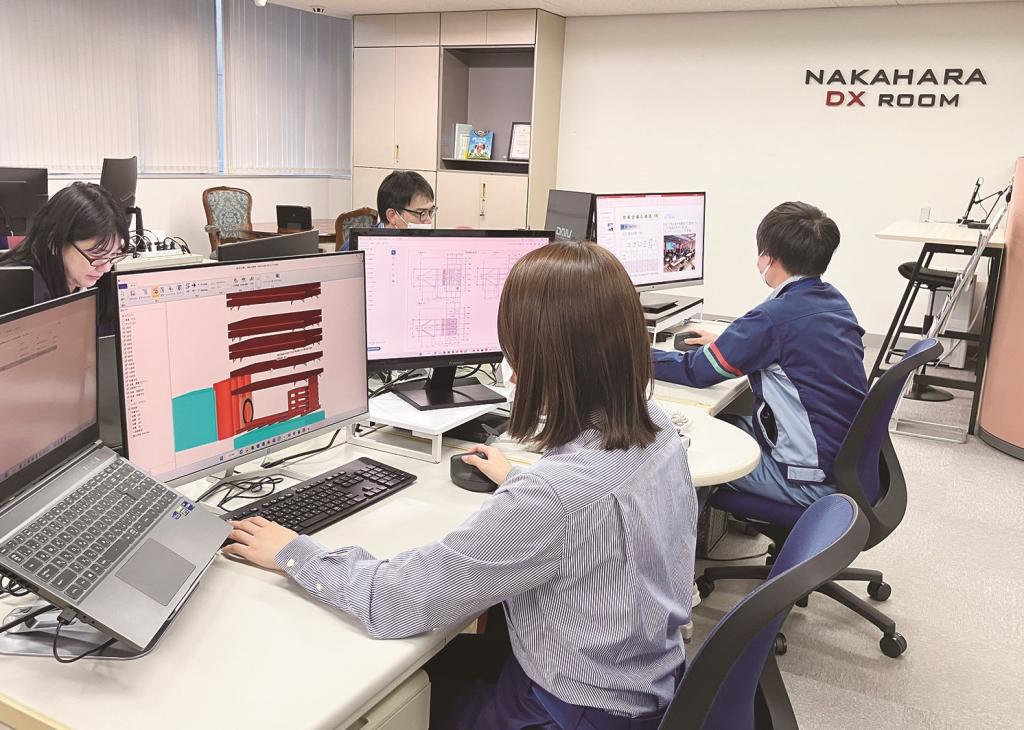

第1回埼玉DX大賞【奨励賞】 中原建設/建設現場へのDX活用で業務効率化を実現

-

技術系女性社員は現在3人。現場のデジタル化で、性別関係なく働ける

中原建設(埼玉県川口市、中原誠社長)は建設現場にデジタル変革(DX)を導入し、業務効率化を実現している。同社は工事の施工で発生する複数データを3次元(3D)空間で一元管理する「3次元CIM統合モデル」を構築。従来バラバラに管理していた図面、地形、品質管理の各種データをデジタル上で統合・一元管理し、業務効率化に寄与する。

レーザースキャナーや飛行ロボット(ドローン)で現場を測量し、3次元モデルを構築して施工計画を作成。さらに工事中の出来形計測もデジタルで実施、測定結果もデータ保管する。クラウド上にデータが存在するため仕様変更も容易に行える。ドローン操縦や撮影、データ作成など全ての作業を自社で完結。内製化でコスト削減しながらデジタル技術を扱う人材育成にもつなげている。

DX活用で職人の技術の一部をITに置き換えたことや、力作業が減ったことで経験の少ない若手や女性の雇用も生まれた。2023年の全社員に占める20代の割合は18年比で3・7ポイント増の31・3%に向上。18年には0人だった技術系女性社員は現在3人となった。技術企画グループの高橋章部長は「DXで若手や女性などにも建設業の魅力を知ってもらい、さまざまな人が働ける業界にしたい」としている。

第1回埼玉DX大賞【奨励賞】 松本興産

松本興産は金属部品の精密切削加工を手掛ける。「田舎企業の一歩を、社会の希望にする」とし、一般社員が作ったアプリで作業を効率化している。内製アプリで業務フローを管理し、定型業務を70%削減することに成功した。DXにより生産性向上、働き方改革など組織全体にポジティブな変革がもたらされている。