-

業種・地域から探す

めっき技術

材料表面にさまざまな機能を付与する〝めっき〟は、現在、自動車、電気・電子機器をはじめとするわが国の産業にとって欠くことのできない重要な技術になっている。しかし、めっきの際に生じる水素が金属材料中に吸蔵されると機械特性が低下する、いわゆる水素脆(ぜい)性を引き起こす場合がある。高い比強度を有するジュラルミンの名で知られる高強度アルミニウム合金は、自動車などの輸送機器に適用され、軽量化に貢献している。特にカーボンニュートラルが重要視される現在、輸送機器分野での高強度アルミニウム合金の需要は高まっており、めっきによる高機能化はさらなる適用範囲の拡大につながる。しかし、これまであまり知られていないが、高強度アルミニウム合金もめっきの種類によっては水素脆性が問題となる場合があり、安全性の観点より、水素脆性の生じないめっきが望まれる。

軽量化を支える高強度アルミニウム合金へのめっきと水素脆化特性

【執筆】広島工業大学工学部 機械システム工学科 教授 日野 実

アルミ合金の特徴と水素脆性

-

写真1 燃料電池車に搭載されている高圧水素貯蔵タンク

アルミニウムは、地殻を構成する元素の中で酸素、シリコンに次いで3番目に多く、資源として十分な量が埋蔵されている。アルミニウム合金は、加工性および耐食性に富み、1円玉をはじめ、アルミホイル、アルミサッシなど身近に多くのアルミニウム製品があり、実用金属では鉄鋼材料に次いで使用されている。

今から100年以上さかのぼった1906年、ドイツの金属学者ウィルムによって強度の高いアルミニウム合金〝ジュラルミン〟が発明され、高強度アルミニウム合金の礎を築いた。以後、現在まで高強度アルミニウム合金の開発は活発に行われており、研究レベルでは1000メガパスカルを超える合金も開発され、軽量化が要求される航空機をはじめ、新幹線や自動車などの輸送機器を中心に適用されている。

高強度アルミニウム合金は、最も強度の高い7000系合金を除き、水素脆性に対して優れた耐性を示す。写真1は燃料電池車に搭載されている70メガパスカル水素貯蔵タンクで、タンク内面のライナー材には6061-T6アルミニウム合金が使用されている。6061-T6アルミニウム合金は、高圧水素環境下で使用が認められている数少ない構造金属材料である。

今後、カーボンニュートラルを推進するため水素をエネルギー源として使用する水素社会の実現が強く望まれており、燃料電池車や高圧水素ガスを貯蔵・供給する水素ステーションなど水素環境下で使用される構造金属材料に対して水素脆性は大きな問題となっている。そのため耐水素脆性に優れた高強度アルミニウム合金は水素社会の実現に重要な役割を担っている。

高強度アルミ合金へのめっきと水素脆性

アルミニウム合金の優れた耐食性は、表面に生成する強固な酸化膜によるもので、アルミニウム合金が水素脆性に対して優れた耐性を有するのも表面酸化膜が外部環境から水素の侵入を妨げることに基づく。しかし、アルミニウム合金の酸化膜を純水中で機械的に除去するとアルミニウムと水が反応し、多量の水素が発生する。酸化膜の無い状態では容易に水素がアルミニウム合金中に侵入し、水素脆性を引き起こす。

鉄鋼材料の水素脆性は広く知られており、高強度化するほど水素脆性が生じやすく、1500メガパスカルを超える高強度鋼ではppb(ppbは10億分の1)オーダーの極微量の水素が脆化を引き起こし、破壊に至る強度は、水素のない場合よりも大幅に低下する。

一方、アルミニウム合金の水素脆性は、7000系合金を除き、引っ張り荷重に対して延性は低下するが、大きな強度低下は生じない。しかし、高強度アルミニウム合金に対して無電解ニッケルーリン合金めっき(Ni-P、高リンタイプ)を行うと疲労強度が2分の1以下に低下する。

アルミニウム合金へのめっきでは、前処理としてダブルジンケート処理が適用され、酸化膜の生成を抑制することによってめっき皮膜の密着性が得られるが、酸化膜が抑制された状態ではめっきの際に生じた水素が容易に材料中に取り込まれる。アルミニウム合金中の水素は空孔を誘起し、空孔が繰り返し応力によって移動・合体し、微細なナノボイドを生成する。このナノボイドが応力集中源となり、疲労強度の低下につながっている。

一般に機械構造部材の破壊原因の80-90%は繰り返し荷重による疲労破壊に基づくことから、構造部位に適用する場合、静的強度とともに疲労強度が重要で、高強度アルミニウム合金に対して疲労強度を向上させるめっきが望まれる。特にアルミニウム合金の疲労限度比(疲労強度/引っ張り強度)は、0・3-0・4と鉄鋼材料よりも低いため、めっきによる疲労強度の向上は、高強度アルミニウム合金にとって極めて重要である。

無電解Ni-Pめっき/複雑形状部材にも均一な硬質膜

-

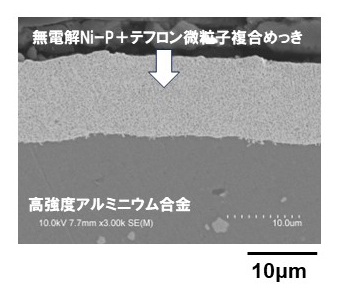

写真2 高強度アルミニウム合金上への無電解Ni-P+テフロン微粒子複合めっき皮膜の断面

写真2には、無電解Ni-Pめっき皮膜中にテフロン微粒子を複合化させた断面を示すが、めっき皮膜中のテフロン微粒子がめっきによって取り込まれた水素の放出経路となり、疲労強度の低下を抑制できる。

また、皮膜中のリン含有量を2質量%程度にした低リンタイプの無電解Ni-Pめっきは、皮膜が水素を透過しやすいため、疲労強度を向上させることも可能である。さらにめっき後、アルミニウム合金の強度に影響しない130度Cで1・5時間加熱し、水素を放出させるベーキング処理によって疲労強度を向上させることもできる。

無電解Ni-Pめっきは、複雑形状の部材にも膜厚の均一な硬質膜が得られ、高強度アルミニウム合金の表面に対して耐食性や耐摩耗性などの新たな機能を付与することができる。しかし、高リンタイプの無電解Ni-Pめっきはめっきに基づく水素による疲労強度の低下が懸念される。

一方、低リンタイプやめっき後のベーキング処理によって疲労強度を向上させることが可能であり、表面が高機能化された高強度アルミニウム合金が広く適用され、軽量化や水素社会の構築に貢献することを期待する。