-

業種・地域から探す

【審査委員会特別賞】 「充電機会の増加に貢献する高効率双方向マルチポートEVチャージャ」

日立製作所/日立インダストリアルプロダクツ

カーボンニュートラル(CN、温室効果ガス排出量実質ゼロ)の潮流を受け、世界中で電動車(xEV)の普及が進む中、インフラとしての充電器(チャージャー)の導入不足がその足かせの一つになっている。また、電気自動車(EV)トラックなどの大型車両の普及にもインフラの充実が欠かせない。設置台数自体の少なさだけにとどまらず、充電設備に充電器が1カ所しかないと、充電待ちの「充電渋滞」も起きやすいなどの課題も生じる。受賞技術はこれらを解決するために開発された。

-

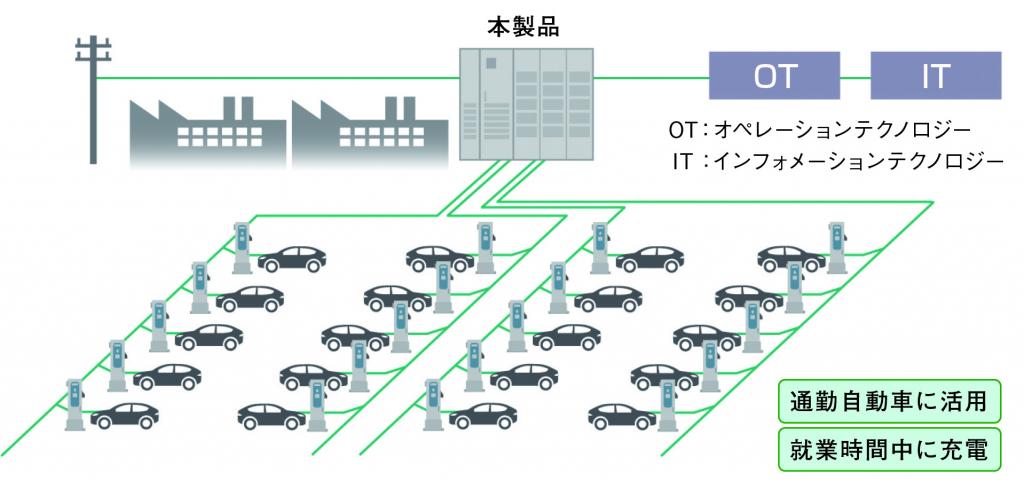

事業所の駐車場での充電イメージ

日本ではこれまで公共用の充電設備では全国で約3万基を整備してきたが、中国の約170万基、米国の約13万基に比較すると数は少ない。経済産業省では2023年11月、30年までの充電インフラの整備基数を従来の2倍になる30万基とする目標を掲げており、xEVの普及をさらに支援していく。

そんな中、日立製作所と子会社の日立インダストリアルプロダクツ(東京都千代田区、小林圭三社長)の開発した「高効率双方向マルチポートEVチャージャ」は、大容量かつマルチポート化の実現で、同時に充電可能なEVの台数を最大で20台にまで増やすことができるのが最大の特徴だ。

超急速・高出力

-

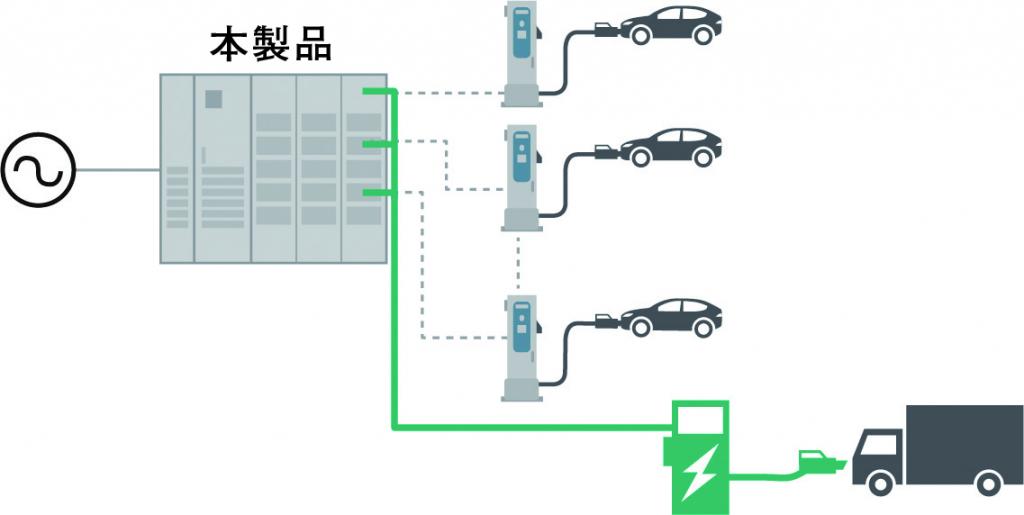

大型商業EVの急速充電ニーズにも対応可能

最大20台の絶縁型の降圧同期整流DC/DCコンバーター(電圧変換器)を搭載可能となり、EVをDC150―900ボルトの広い出力電圧範囲で同時に充電できる。

従来使われていた大型のDC/DCコンバーターに代わり、高周波で高効率化が可能な小型DC/DCコンバーターを複数並列化した。現在主流のDC400―500ボルト級のEVと、今後普及するDC800―900ボルト級のEVを同じ設備で対応可能。超急速充電や大型の商用EVなどの高出力充電などへも適用していく。

また、大容量化と同時に、業界トップとなる98・8%の高効率化も実現、走行に使わない無効電力を約1%削減することを可能にしている。電力損失を低減することにより、二酸化炭素(CO2)排出量の削減にも貢献していく考えだ。

効率化・拡張性

-

マルチポートEVチャージャ

日立製作所研究開発グループの中津欣也主管研究長は「日立では15年から研究開発を始めた。広い電圧範囲で効率の高いシステムを実現することは、技術的には非常に難しかった。今後の充電器の競争軸は効率化がスタンダードになる」と展望を述べる。

一方、日立インダストリアルプロダクツ電機システム事業部の宮田博昭主管技師長は、「20台分のコンバーターを最初から導入する必要がないため、初期費用を抑えられる」と事業者の計画に応じた拡張性の利点を指摘する。

導入当初は数台のコンバーターを導入し、利用者の動向や事業性などを見ながら徐々に台数を増やしていくなどの柔軟な対応も可能となる。初期費用を抑えることにより、導入のハードルを下げることによって、日本で不足する充電設備の導入促進に貢献していく考えだ。

今後について、宮田主管技師長は「ソフトウエアの更新などによって、継続的に機能を向上させていく」との考えを抱いている。

V2X対応

また、充放電マネージメント機能との組み合わせによって、EVの電気を屋外に取り出す「ビークル・ツー・エックス(V2X)」にも対応しているのも特徴だ。

エネルギー・マネジメント・システム(EMS)と連携することにより、EVを分散型電源として活用する。充電設備を導入した施設や電力系統への電力の需要調整やピークカット、再生可能エネルギーによる発電の安定化など、エネルギーの有効活用が可能となり、事業所のエネルギーマネジメントを改善していく。

さらに、災害時における事業継続計画(BCP)にも貢献が期待できる。今後、大型駐車場やオフィス、工場、大型ビル、物流事業者、官公庁などでの導入を進めていく。同時に、導入により企業に対してグループの総合力を生かしたマルチポートEVチャージャを活用したさまざまなソリューションの提案も模索していく。

例えば事業所や工場などでの導入では、従業員の通勤用のEVの充放電を集中的に管理する。100台のEVを導入した場合、2時間ずつなどに時間帯を分けて、20台ずつ順次充電するような使い方を想定、設備投資や回収能力の向上に貢献する。

また、EVの充電環境を企業側が負担することにより、ガソリン車を使う従業員への通勤手当よりも、8割程度通勤費用を抑えることも可能だという。ガソリン車からEVへの切り替えによって、CO2排出量の削減も期待できる。

商業施設やパーキングエリアなどの大規模駐車場での導入ケースでは、最大で20台のEVを同時に接続・充電することが可能なため、充電待ち行列の発生抑制を可能にする。

今後、国内だけでなく、海外での事業展開も視野に入れており、CNの実現に貢献していく。