-

業種・地域から探す

【審査委員会特別賞】「デジタル発電所によるオペレーション&メンテナンス変革ソリューション「JERA―DPP」」

JERA

-

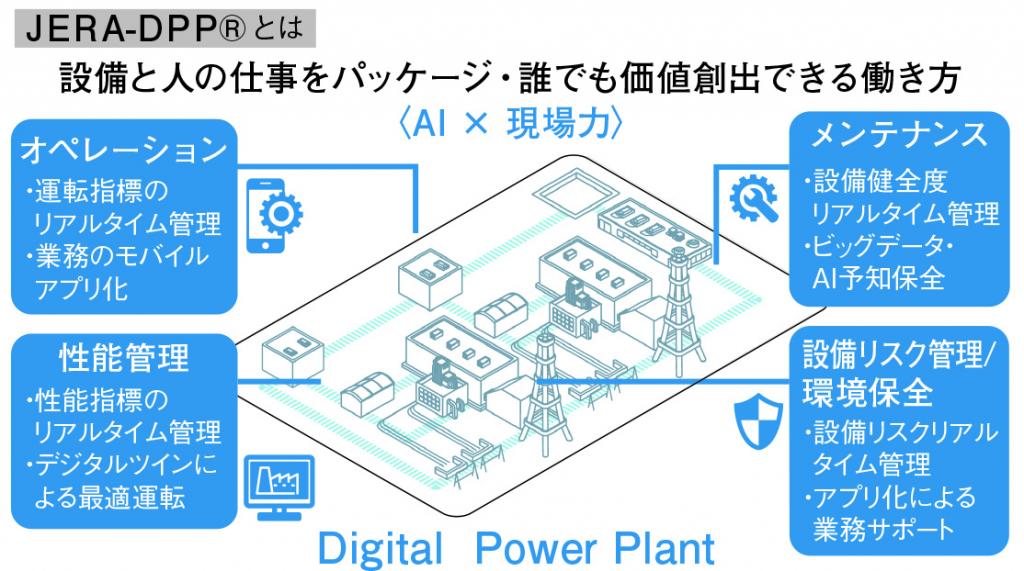

東京都内に開設したG―DAC

JERAのデジタル発電所(DPP)は、「入社2―3年目の若手運転員やメンテナンス員が、人工知能(AI)を使って、入社10―20年目のベテランと同じ働き方ができる状態」を目標に開発したものだ。熟練者の技術・知識を蓄積し、継承できるようにしたほか、稼働率の向上やメンテナンスコストの削減を実現。業務改善による効率化や、異常の早期予測による安全な現場を構築する。

24時間遠隔監視

-

DPPを初導入した姉崎火力発電所

DPPは2本柱で構成しており、その一つ目は自社開発アプリケーション「DPPパッケージ」である。設備の不具合や性能管理など、発電所の運営に必要な運転状況の情報収集から分析・予測、対応決定・実行・評価まで、開発したアプリは20種類以上に上る。

もう一つは、24時間体制で各発電所を遠隔監視するグローバル・データ分析センター(G―DAC)だ。東京都心のビル内に開設しており、IoT(モノのインターネット)で収集した発電所の運転データをもとに、深層学習アルゴリズムを搭載したAIでデータ分析し、発電所を技術的にサポートする。

JERAは2015年に東京電力と中部電力が折半出資で設立。DPPを開発したのは、19年に東電と中部電の火力発電部門を承継したことが発端だ。異なる技術やシステムを統合し、進化させるため、20年10月に専任組織を設立した。

あるべき姿議論

-

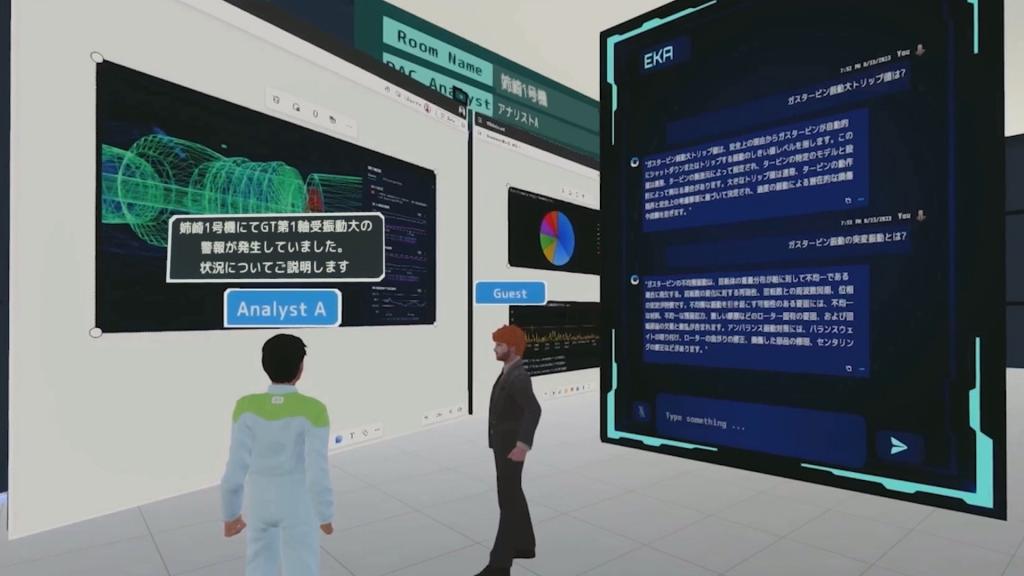

JERAの技術者・分析者と世界中の発電所員が仮想空間上でつながるメタバース画面

本社のIT部門をはじめ、常陸那珂(茨城県)、川崎(神奈川県)、碧南(愛知県)、新名古屋(同)の四つの火力発電所などから100人超の社員が集結。「まず自分たち自身がどんな働き方をしたいのか、あるべき姿を徹底的に議論した」と、O&M・エンジニアリング戦略統括部の手川典久G―DAC部長は振り返る。

「不具合発生時は即座に正常に戻せる」「熟練技術者の現場力を継承する」などの「ありたい姿」を定めた上で、必要度の高いアプリから順次開発した。1本当たり3カ月間という短期間で開発し、それを現場で検証・改良を繰り返すアジャイルな手法を採用し、例えば発電設備の不具合を予兆する精度を磨いていった。

22年に大規模石炭火力である碧南で試験した後、23年初にリプレースが完成した液化天然ガス(LNG)火力の姉崎(千葉県)に本格導入した。当時、同発電所の所長だった亀井宏映O&M・エンジニアリング戦略統括部デジタルパワープラント推進部長は「ソフトウエアを作りたいのではなく、働き方を変えたいのだと所員を説得していった」と語る。

デジタルパワープラント推進部総括ユニットの足立貞雅ユニット長も「当初は現場を巻き込むのに苦労した」と話す。ただ「触って使ってもらい、効果を実感すれば、次はこんなこともできないかと提案してくる社員が相次いだ」と笑う。

現在、DPPパッケージを導入する火力発電所は、姉崎、川崎、横須賀(神奈川県)、碧南、武豊(愛知県)の5カ所。一方のG―DAC導入発電所はこの五つに加え、上越(新潟県)、広野(福島県)、常陸那珂、常陸那珂共同(茨城県)、千葉(千葉県)、富津(同)、横浜(神奈川県)、新名古屋の13カ所に上る。

さらに国内2カ所、海外3カ所の計5カ所の他社火力発電所にG―DACを導入。合計の導入発電所数は18カ所、発電機ベースでは60ユニットをサポートしている。

DPPを導入した発電所は稼働率や熱効率改善、業務見直しによるコスト削減効果が出ている。例えば、姉崎は稼働率が95%以上の安定運転を継続し、熱効率は63%超という高効率を維持する。

すでに3年間で数十億円のコスト削減効果を創出しており、1発電所当たり40年間のライフサイクルで、合計400億円のコスト削減効果を見込む。デジタル技術を活用した業務プロセスの見直しや、アプリを導入した効率化を合わせ、30%程度の価値創出を見込んでいる。

自家発に外販

-

JERA-DPPの概念図

このように導入効果は高く、25年度までに自社と系列の国内火力発電所26カ所のすべてに導入する方針だ。製造業を中心とした他社の自家発電所への〝外販〟も拡大する。

特に外販は、プロジェクトを発足した当初から意識し、商標登録も済ませたほどだ。「将来の外販を見据え、顧客側でカスタマイズできるような形で作り上げた」と足立ユニット長。国内発電量の3割を占める日本最大の発電会社として、さまざまな機種・燃種に対応するデータを蓄積しているのも、アピールポイントである。

さらに米マイクロソフトと提携し、3次元のメタバース(仮想空間)上に、G―DACの分析員と発電所の運転員がアバター(分身)となってリアルタイムに会話する機能も用意した。日本語と英語を瞬時に変換し、海外の発電所のサポートにも威力を発揮する。

エネルギートランジション(移転)の進展に伴い、自家発電は今後、石炭火力からよりクリーンなLNG火力への転換が進む見通しだ。手川典久部長は「DPPを強みにリプレース需要を取り込みたい」と意気込んでいる。