-

業種・地域から探す

【内閣総理大臣賞】「超伝導量子コンピュータを用いた超高性能計算プラットフォームの企業向けクラウド公開」

富士通/理化学研究所/産業技術総合研究所/情報通信研究機構/大阪大学/NTT

超電導量子コンピューターの国産機が産業化に向けて、第一歩を踏み出した。先導役は富士通と理化学研究所が完成させた国産2号機。64量子ビットプロセッサーなどの基盤となるシステムは初号機と共通化した上で、既存の古典計算機と連携するハイブリッド基盤を実装し、2023年10月に企業向けにクラウド公開した。

「国産初号機と2号機はハードウエア開発とソフトウエア開発で両輪となる」。理研の中村泰信量子コンピュータ研究センター長はこう語る。

量子・古典を連携

-

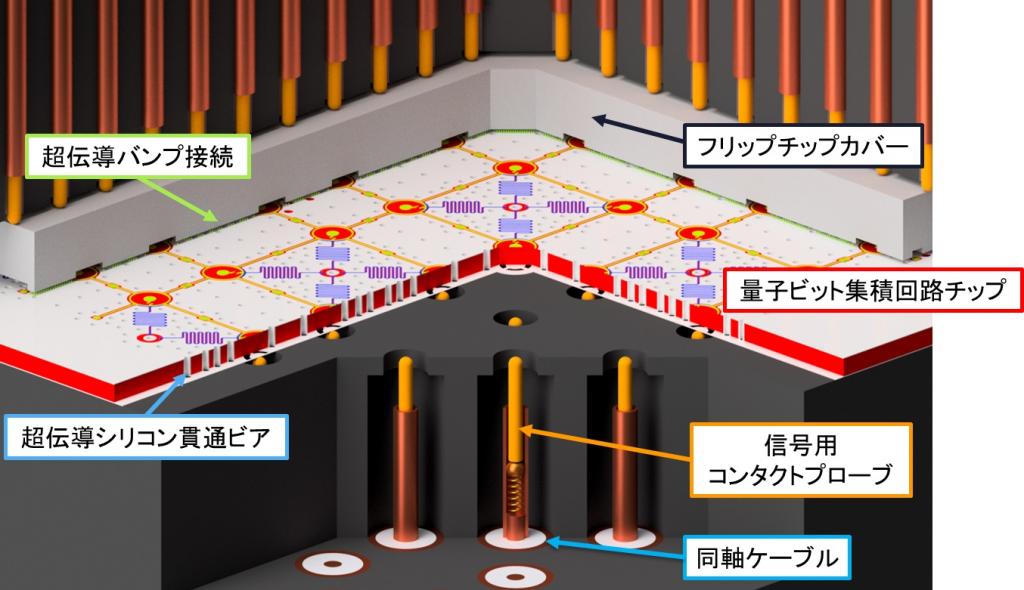

量子プロセッサーの回路イメージ(断面)

初号機は理研、産業技術総合研究所、情報通信研究機構、大阪大学、富士通、NTTの共同研究グループが開発し、量子計算などの研究開発の推進・発展を目的として23年3月にクラウド公開した。理研との共同研究契約により、非商用で運用されている。

2号機は初号機の技術を土台として、富士通と理研がタッグを組み、「超高性能量子計算プラットフォーム」と呼ぶ、新開発のハイブリッド基盤を実装した。富士通の佐藤信太郎量子研究所長は「量子と古典の両コンピュターを同一クラウド上でシームレスに連携させ、計算結果を比較したり、用途に応じて使い分けたりできるのが特徴だ」と語る。

量子コンピューターはまだ黎明(れいめい)期にあり、ノイズによる影響を受けやすく、現時点ではアルゴリズム(算法)が正しく動くかを検証しないといけない。「誤った値が出たときに、それがノイズの影響なのか、アルゴリズムの影響なのかの切り分けが難しい」(菊池慎司富士通量子研究所シニアプロジェクトディレクター)といった課題がある。

こうした中、富士通は2号機に先駆けて、スーパーコンピューター「富岳」に搭載したプロセッサー「A64FX」をベースに、既存の高性能コンピューティング(HPC)技術を用いて、世界最大級の40量子ビットシミュレーターを実用化した。

2号機に実装したハイブリッド基盤を使えば「ノイズによるエラーが生じる(現行の)量子コンピューターで計算した結果と、ノイズを含まない量子シミュレーションによる計算結果の比較なども容易だ」と、佐藤所長は利点を強調する。

スピード開発

-

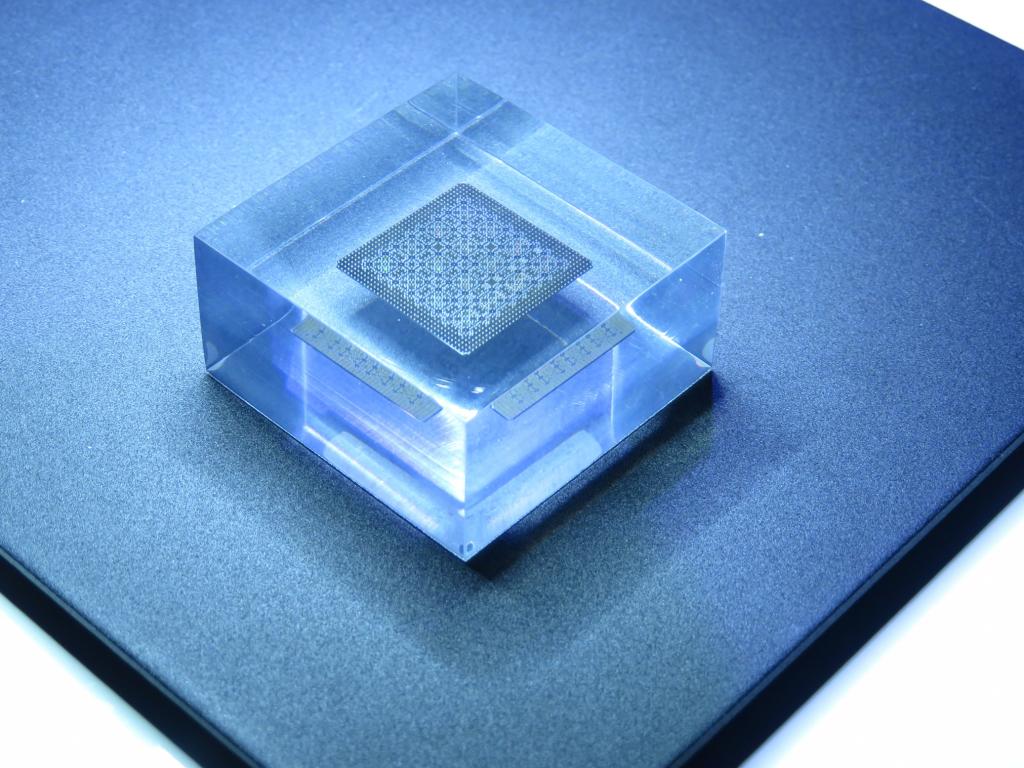

2号機の心臓部となる量子プロセッサー

産業用途を目的に2号機をクラウド公開したのは、21年に理研量子コンピュータ研究センター内に「理研RQC-富士通連携センター」が発足して以降、実質2年半という速さだった。これは初号機、2号機を通じて、国産のオリジナルの量子技術を結集させた成果だ。

心臓部の64量子ビットの集積回路は「2次元集積回路」と「垂直配線パッケージ」という二つの特徴を持つ。

2次元集積回路は4量子ビットからなる基本ユニットを2ミリメートル角のチップ上に個の機能単位で並べて形成した。この薄膜形成では情通機構が開発した技術を活用した。

垂直配線パッケージは2次元平面に配置した量子ビットへの配線をチップに対して垂直に結合する方式を採用。併せて量子ビット集積回路チップへの配線を一括接続する配線パッケージも実現した。

量子ビット集積回路はシリコンの微細加工技術を用いて基板の裏面に形成した微小な縦穴を通る信号線で操作する。この部分には産総研が開発した技術を用いた。これにより、大規模化に際しても、スピーディーに拡張できる。

さらに量子ビットの制御には高精度なマイクロ波パルス生成が可能な制御装置を搭載。同装置と制御ソフトウエアは阪大とNTTが開発した。

実機公開―磨く

-

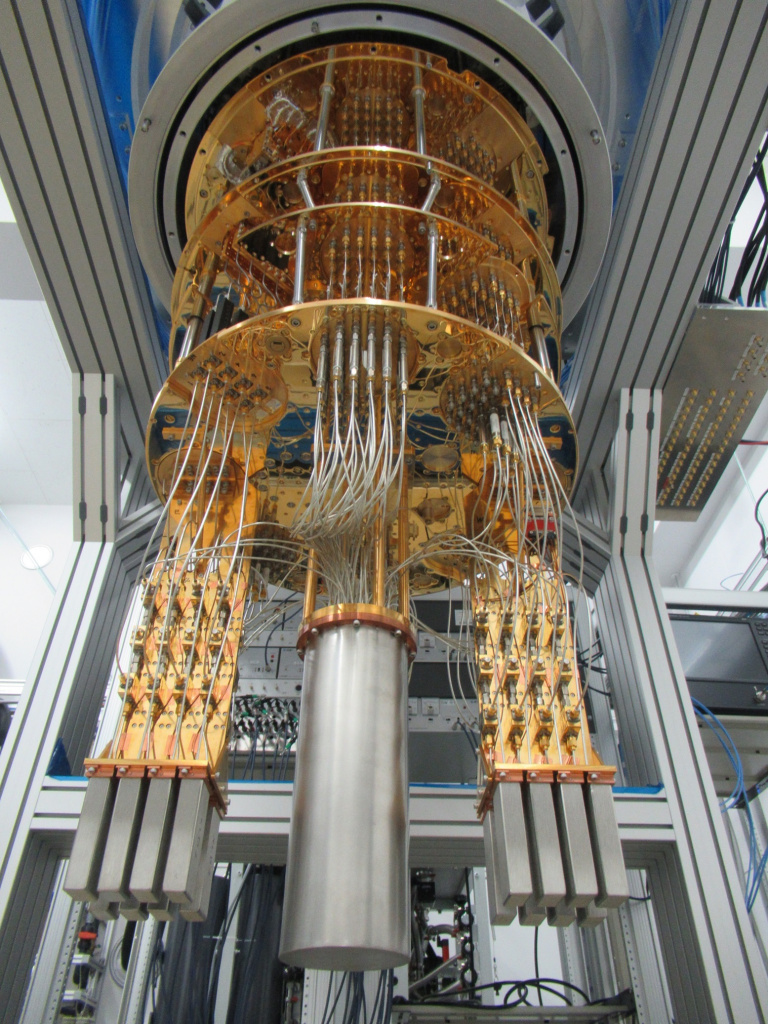

超電導量子コンピューターの初号機内部(理研提供) -

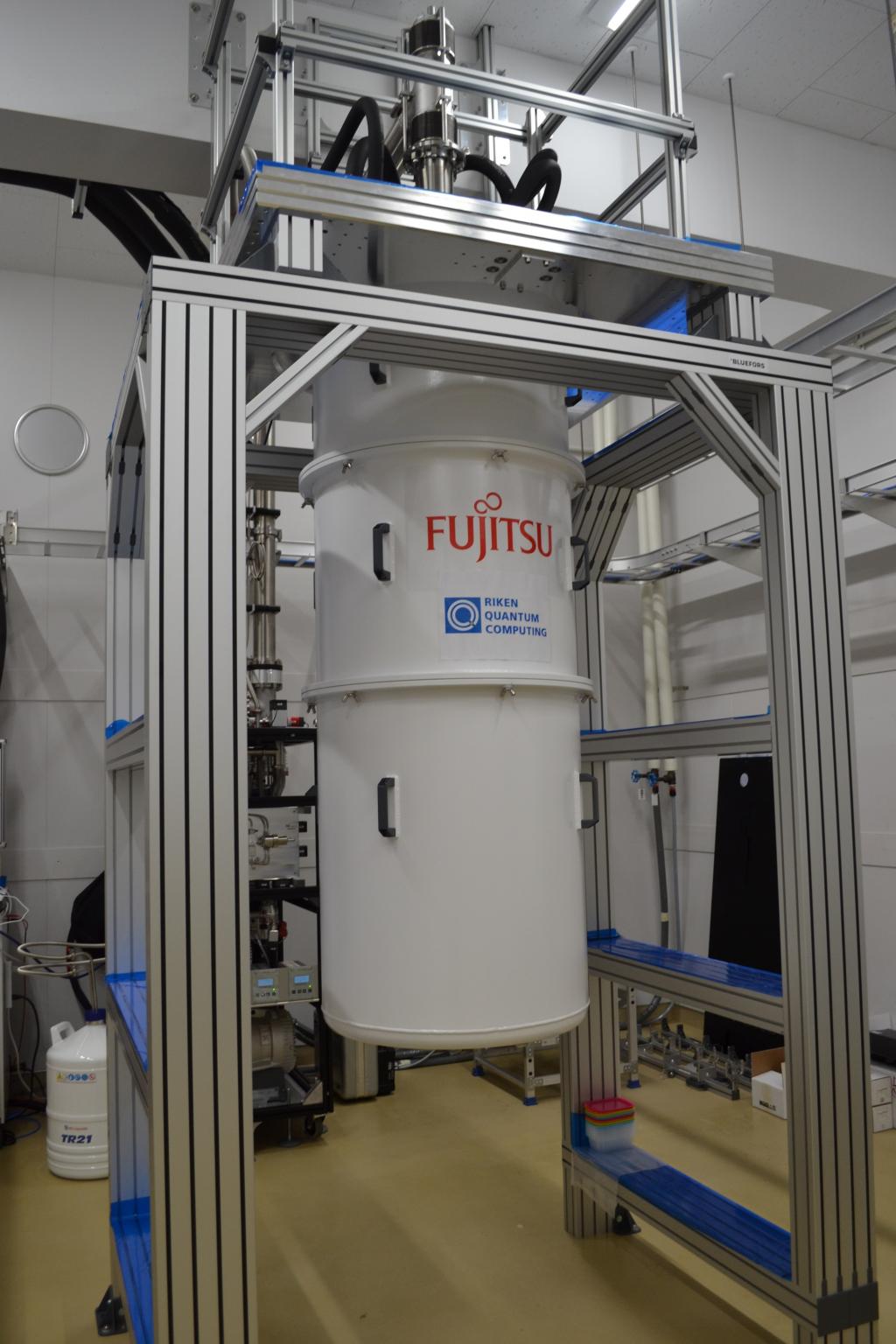

ハイブリッド基盤を実装した2号機の筐体(きょうたい)

これによりわが国が量子技術で世界に伍(ご)していくための土台を初号機で築き、2号機による産業向けクラウド公開に至った。2号機ではクラウド公開に際し、量子と古典の双方の計算機に対応した共通インターフェース(API)を提供。加えて、企業が利用しやすいように米アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)のサーバーレスコンピューティングなどに対応した拡張性の高い仕様も盛り込んだ。

「実機を公開し、使ってもらい、評価をフィードバックすることで技術が磨かれる」。富士通量子研究所の土肥義康シニアプロジェクトディレクターは2号機が担う役割についてこう語る。菊池シニアプロジェクトディレクターも「企業との共同研究を通じてリアルな問題にも触れられるのが魅力だ」と語る。

2号機のクラウド公開以降、富士フイルムや東京エレクトロン、三菱ケミカルグループ、みずほ第一フィナンシャルテクノロジーなどとの共同研究が加速している。富士フイルムは、公開された量子コンピューターを利用し、量子コンピューターによる材料計算への応用を進め、革新的な材料開発につなげるという。東京エレクトロンは半導体製造プロセス開発と材料開発に量子コンピューターを活用する検討に着手した。

量子コンピューターは単体で存在するものではなく、スパコンなどとシームレスに連携し、統合することで力を発揮する。材料、創薬、金融などの先端領域で、革新的な量子アプリケーションの創出が期待される。