-

業種・地域から探す

変動する社会環境に取り組む

オータックス/サプライチェーン強靭化

-

PLCに使われる角形コネクター「360形/370形」

生産シフト 他社事業の継承も

オータックス(横浜市港北区)は産業界に欠かせない電子部品メーカーとして、サプライチェーン(供給網)の強靱化に取り組んでいる。主力生産拠点となっている中国で、コロナ禍のロックダウン(都市封鎖)により長期の操業停止を強いられた経験から、タイ工場など東南アジア諸国への生産シフトを推進。その一方、看板製品のDIPスイッチなどで培ってきた生産技術を強みに他社から事業を継承し、代わって供給責任を果たしているケースもある。

富田周敬社長は「最先端の部品を供給するだけでは産業界を下支えできない」と話す。実際、同社は2020年7月、富士通コンポーネント(現FCLコンポーネント)からコネクター事業の一部を継承する事業譲渡契約書を締結。工場自動化(FA)で多用されるプログラマブルコントローラー(PLC)が主用途の角形コネクター「360形/370形」について、生産設備と知的所有権を含む技術資産一式を譲り受けた。

富士通コンポーネントの生産子会社、しなの富士通(現長野FCLコンポーネント、長野県飯山市)にあった設備はオータックス本社工場に据え付けられ、PCLを手がける電機メーカー各社に安定供給されている。主力製品のスイッチや端子台を含めて産業機器向けの品ぞろえが充実し、総合的な提案力も高まった。

川崎信用金庫/基幹病院と土地交換

-

川崎信用金庫が京浜総合病院と土地交換による建て替えで建設予定の新城支店完成予想図

継続的な地域医療を優先

川崎信用金庫は新城支店(川崎市中原区)で隣接する京浜総合病院と土地交換による建て替えを進めている。支店が仮店舗に移った後、跡地に建てた新病院が2023年12月に完成。旧病院跡地に建設する新支店は27年1月に完成予定。高齢化を課題とする社会環境の中、病院の建て替えを先行させて継続的な地域医療を支える。

京浜総合病院は地域の基幹病院であり、老朽化による建て替えが急務であったものの、総合病院の特性上、仮設建物での事業継続や、診療を中断することは出来ず、近隣に移転する適地もない状況であった。そこで川崎信用金庫から土地交換による建て替えスキームを持ち掛け、両者が合意したもの。同支店はまだ建て替えの時期にはなかったが、地域貢献を優先した。

新支店として建設するビルは8階建て。支店機能は1―2階、2―3階に健診センターが入るほか、4―8階にはサービス付き高齢者向け住宅を運営する会社に賃貸する。

他の支店でも建て替えに合わせ高齢者施設や学生寮を併設する計画を進めている。創立100周年を迎えた23年、新たに掲げた経営理念は『「お客さま」「職員」「金庫」「地域」の「未来」に続く共存共栄』。地域との絆を大切に持続可能な未来を目指している。

A&Cサービス/マテハン機器もサブスク

-

真空パッドで重量物を吸着してピッキング作業ができる「イージーリフト」

「楽サブ」取り扱い製品を拡充

A&Cサービス(横浜市都筑区)はコンプレッサーを毎月定額の支払いで使えるサブスクリプションサービスを展開している。2016年の創業以来、親会社のアネスト岩田製コンプレッサーや塗装機器の保守・修理業務と周辺機器販売を手がけてきた。その実績を踏まえて22年夏にコンプレッサーのサブスクサービスを事業化し、24年4月から対象製品をマテリアルハンドリング機器にも広げる。

サブスクで新規に取り扱うマテハン機器は、真空パッドで重量物を吸着して力をほとんど使わずに積み降ろしや積み替え、ピッキング作業ができるスウェーデンのTAWI製運搬サポートシステム「イージーリフト」。23年7月に周辺機器として販売を始めていた。最大270キログラムまでの重量物を1人でハンドリングできる。

コンプレッサーと同様にサブスクの月額料金にはメンテナンス費用が含まれており、A&Cサービスの全国ネットワークを通じたサービスで安定操業が担保される。

A&Cサービスは従来の枠組みに捉われず、産業機械で事業化したサブスクサービスを「楽サブ」とネーミングしてロゴマークも制作。今後も取り扱い製品を増やしていく方針だ。

小田急電鉄/廃棄物収集業務にDX

-

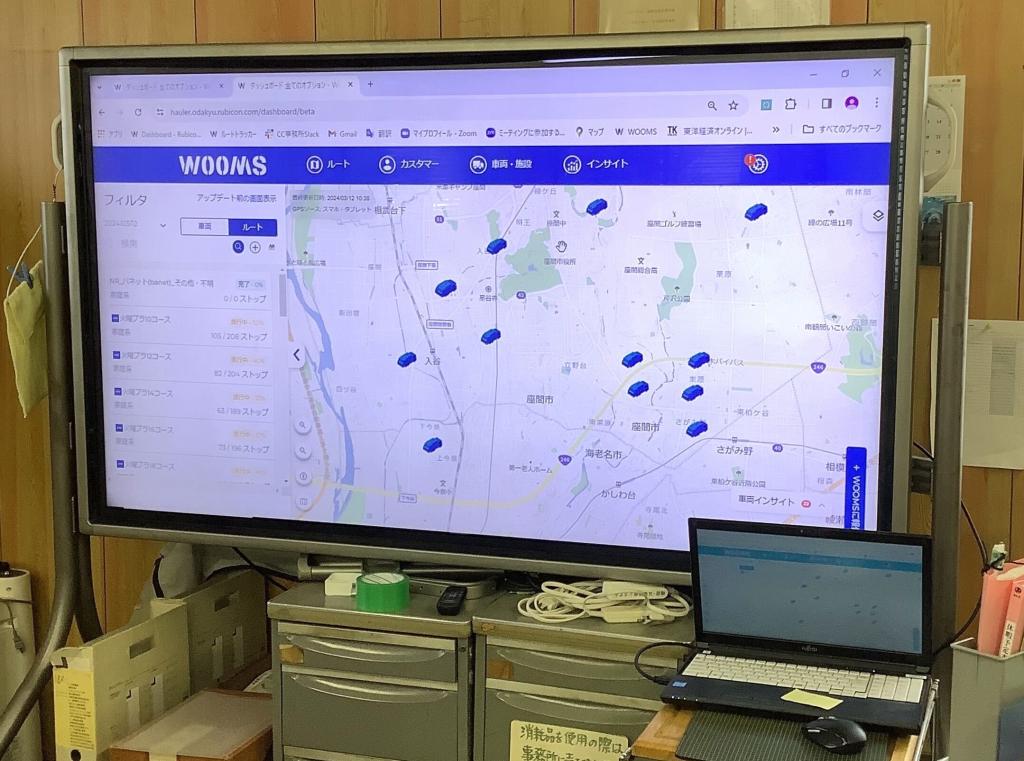

「WOOMS」のポータル画面

相模原市・藤沢市でも実証実験

小田急電鉄は2021年9月から、すべての人に身近なゴミに関し、デジタル変革(DX)を通じた収集・運搬の効率化による担い手不足などの課題解消に資するとともに、資源の再利用化などを実現する仕組み「WOOMS」(ウームス)を展開している。

これは廃棄物の収集車間での連携を強化し、廃棄物回収業務の効率化を実現するもの。回収のための収集車走行距離の削減や、それでうまれた人的リソースにより、新たな価値創出に寄与する。

同社は神奈川県座間市と連携し、20年に実証実験という形で同市内で仕組みを展開し、サービスとして構築してきた。各車両がより多く廃棄物を積載することにつながり、焼却場との往復など走行距離が削減できたことで二酸化炭素(CO2)排出量を削減できた。

走行距離を削減し、それによりうまれた人的リソースにより、従来焼却ゴミとして扱ってきた剪定枝を区別して回収することとし、これをバイオマス燃料化(資源化)することで焼却ゴミの量を減らすことに成功し、CO2排出量を削減した。

県内では座間市のほか、秦野市でもこの仕組みが導入されているほか、相模原市や藤沢市でも実証実験の実績を重ねている。