-

業種・地域から探す

社会課題の解決に挑む―支える私たち

経営支援機関の連携で事業承継/日本政策金融公庫

日本政策金融公庫(日本公庫)は事業譲渡を希望する小規模事業者と譲受希望者を全国規模で結びつける「事業承継マッチング支援」に取り組んでいる。全国に152ある支店でも地域の経営支援機関と連携したニーズ発掘とサポート体制整備に動いており、厚木支店は神奈川県央地区の厚木、相模原、海老名、大和の4商工会議所と「事業承継支援に関する覚書」を締結した。こうした中、お膝元の厚木で、地域の連携スキームによって名物の“味”が引き継がれた。

名店「千代乃」 昨春、新店舗・新店主で再始動

-

「厚木シロコロホルモン焼き千代乃」として、のれんを引き継いだ新店舗の前で(店主の内山さん(右)と島津さん)

各地の町おこし団体が気軽に食べられるご当地グルメで競い合う「B―1グランプリ」2008年大会で優勝した厚木シロコロホルモン焼き。地元の食肉センターから仕入れる新鮮な豚の大腸(白モツ)を丁寧に下処理し、ブツ切りの管状のまま焼くとコロコロに膨らむ。この大会でタレを提供して厚木スタイルのホルモン焼きを優勝に導いた名店「千代乃」が23年春、約1カ月の休業期間を経て新店舗・新店主で再スタートした。

新店主となったのは繁華街の小田急線・本厚木駅の近くにあった旧千代乃のアルバイト従業員だった内山春美さん。地元育ちの内山さんは「子どものころから白モツは身近にあり、市内でシロコロを看板に掲げる店はすべて食べ歩いた」というホルモン通だ。

7―8年前、お客として千代乃を訪れた内山さんは当時の店主、島津英俊さんに誘われて働き始めた。島津さんは長年の立ち仕事で足痛が次第に悪化し、内山さんに白モツの仕込みから任せるようになった。そんな状況下で迎えた22年の暮れ、店舗の家主から突然の退去要請があった。コロナ禍で店主の島津さんは廃業も考えたが、店の仕事すべてを習得した内山さんに、のれん「千代乃」の承継を打診。内山さんにとっては思いがけない話だったが、事業を受け継ぐ形の創業を決断した。

とはいえ、経営に関して内山さんはほぼ素人。店主だった島津さんは厚木商工会議所会員であり、付き合いのあった税理士事務所に相談して日本公庫厚木支店とも連携。内山さんによる新生「千代乃」の実質的な創業を支援する態勢が整った。

23年を迎え、内山さんは市内にある家の近くの居抜き物件で営業することを決め、事業計画書の作成から日本公庫による開業資金の融資まで“伴走型”の支援を受け数カ月で開店にこぎ着けた。店の周りは住宅が多く、工場などの事業所も点在する。これまでと異なる立地に合わせ、ランチ営業も開始。内山さんは「島津さんが20数年間守ってきた千代乃ののれんを、それ以上の期間掲げ続けたい」と展望する。

コメント/日本政策金融公庫 厚木支店長 大東 寿夫氏

後継者不在なくす

厚木シロコロホルモン焼きの名店「千代乃」ののれんを受け継いだ内山さんへのサポートは、日本公庫厚木支店として管内の4商工会議所と覚書を交わして取り組む事業承継支援のパイロット的事例となりました。日本公庫総合研究所の調査・試算によると、廃業予定企業と後継者未定企業は全体の8割近くを占めており、商工会議所をはじめとする地域の経営支援機関との連携が重要です。

地域の未来を創るためにも、育まれてきた“味”や“技”の承継を支援し、後継者不在による廃業を1件でも減らしたいと考えています。

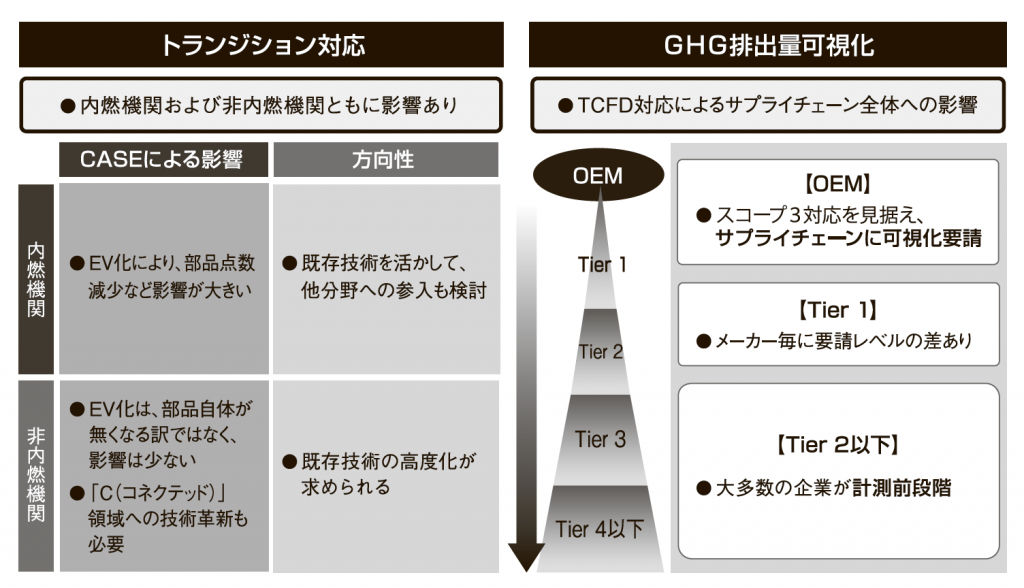

自動車部品の“変革”対応を支援/横浜銀行

コンコルディア・フィナンシャルグループ(FG)の横浜銀行が、自動車産業の課題解決に向けた取り組みを加速している。電気自動車(EV)の普及が象徴するように、自動車産業は百年に一度ともいわれる変革期に差しかかっている。脱炭素化の潮流も背景にCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)がキーワードになり、MaaS(乗り物のサービス化)の手段としての様相も帯びる。神奈川県内には自動車部品メーカーが集積しており、その帰趨が地域経済を左右するのは確かだ。

事業性評価で関係の深化・再構築

エンジン性能向上で自動車からの温室効果ガス(GHG)排出量はここ20年余り減少傾向をたどるが、いまだに日本全体の約15%(2021年度)を占めている。自動車メーカーはハイブリッド車(HV)に続くEVなどエコカーへのシフトとともに、サプライチェーン(供給網)全体でのGHG削減を急ぐ。横浜銀は以前から取引先に国連の持続可能な開発目標(SDGs)への対応を促す融資やソリューションを提供してきたが自動車産業には、百年に一度の変革期を迎えて業態のトランジション(移行)が課題として待ち受ける。

実態に即したソリューションを提供するため、横浜銀の営業戦略部は21年度から一定の仮説を踏まえ、ティア1(自動車メーカーの1次取引先)の個別ヒアリングを開始。22年度までに乗用車の内燃系部品、非内燃系部品、商用車部品の各メーカー代表者クラスを順次ヒアリングし、結果を踏まえ自動車関連業種を「エンゲージメント(対話)重点セクターに設定した」(営業戦略部サステナビリティ戦略企画・法人取引推進支援グループ・松上崇志グループ長)という。

浜銀総合研究所と共同開発したツールで成長性・将来性を適切に評価する「事業性評価」、SDGsの視点でリニューアルした「SDGs事業性評価」に続き、22年12月から脱炭素に関する経営課題に特化した「脱炭素事業性評価」を開始。「これをキーに、営業店が関係の深化・再構築に取り組んでいる」状況だ。

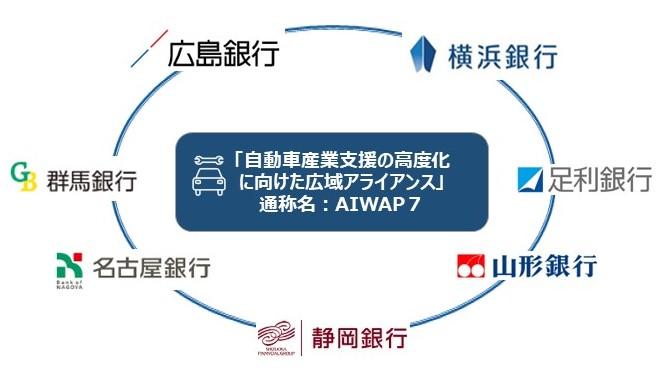

情報共有 産業集積地 地銀7行が広域連携

一方、自動車産業の集積がある他地域と情報や知見を共有し、部品メーカーのトランジションを支援するため23年8月、自動車専担チームを置く地方銀行7行でアライアンス「地銀自動車広域連携(AIWAP7)」を立ち上げた。サプライチェーン維持のための広域的連携や事業承継、M&A(合併・買収)も見据えている。

さらに横浜銀は同年10月、県内メーカーのサポート組織として神奈川県や県内政令市の中小企業支援機関、自動車関連企業などと「神奈川県自動車部品サプライヤー連絡協議会」を発足した。県内に工場を持つ完成車メーカー2社もオブザーバーとして加わり情報交換などを通じ、県内に集積する自動車部品メーカーの技術革新やトランジションを後押しする。

外部と連携した支援態勢も整い「いよいよ具体的なソリューションを本格的に提供していく段階」(同)となった。