-

業種・地域から探す

インバーター

近年、製造業に求められているのがデジタル変革(DX)化とカーボンニュートラル(CN、温室効果ガス排出量実質ゼロ)達成への取り組み。知識や人材、資金不足でなかなか進展しない現場も少なくない中、この課題を解決する一つの選択肢としてインバーターの導入が挙げられる。インバーターは工場やビルの機械・設備の省エネルギーや自動化・デジタル化に欠かせない機器として、産業や社会インフラを支えている。

モーター制御 大きな省エネ

製造業におけるCN達成の第一歩は徹底した省エネ化を図ることだ。

インバーターは電源とモーターの間に設置し、電気の周波数を変えてモーターの回転数を制御する。モーターは基本的に周波数によって回転数が決まり、一定の回転数で回り続ける。このため使用環境により変速運転が必要な箇所など、モーターがそこまで回る必要のない時、インバーターで適正なレベルに出力制御することで、大きな省エネ効果を発揮する。

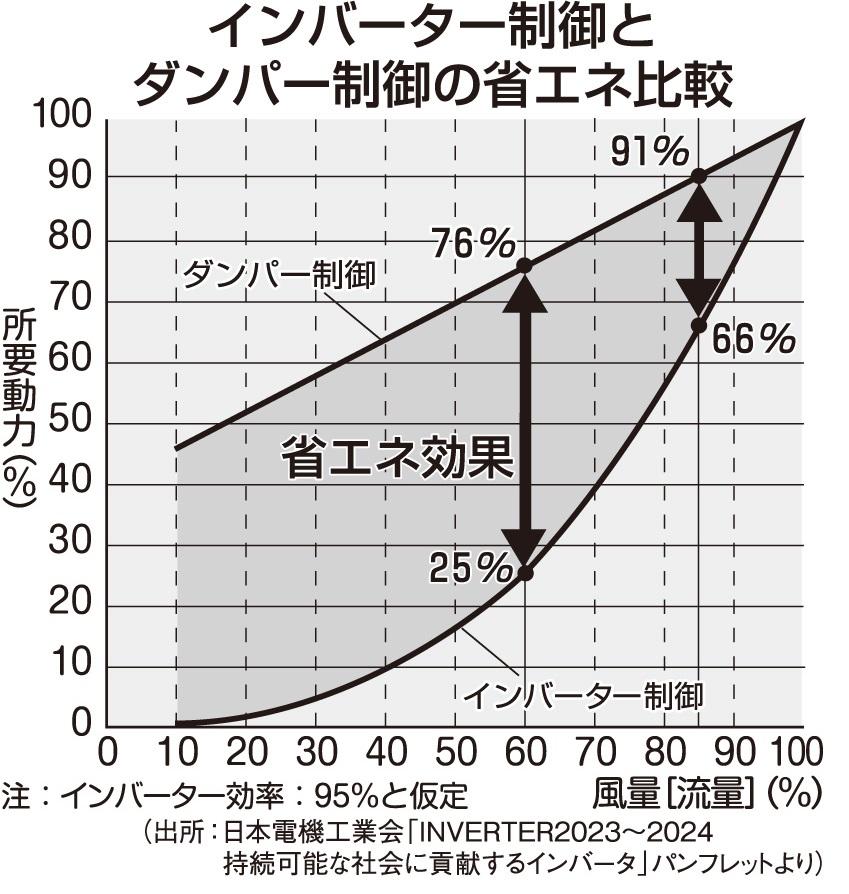

例えば、ダンパーやバルブで機械的に制御していたファンやポンプの駆動に、インバーター制御方式を採用し、モーターの回転速度に比例する風量や流量を調整すると、使用電力は回転数の3乗に比例して減少する(図)。

一般的な工場では総電力使用量のうち7割程度がモーターを通して消費されると言われており、インバーターの導入やモーターの高効率化は、大きな省エネと二酸化炭素(CO2)削減効果が期待できる。初期投資は大きくなるが、ライフサイクルコスト全体では電気料金が大半を占めるため、経済的メリットも生まれる。

モーターの高効率化を図る際にもインバーターは欠かせない。産業用として多く使われている誘導モーターは2015年に「トップランナー制度」の対象に加わり、効率レベルが国際電気標準会議で規定された「IE3(プレミアム効率)」に引き上げられた。従来の「IE1(標準効率)」「IE2(高効率)」からの置き換えが徐々に進んでいる。

主要モーターメーカーでは、さらに2段階上となるIE5(ウルトラプレミアム効率)レベルのモーターも提案している。IE5レベルのモーターを稼働させるためにはインバーターが不可欠になる。

DXで生産性・稼働率向上

製造業では労働力不足の解消やコスト削減、生産性向上が求められる中、DX化が重要度を増している。2024年版の「ものづくり白書」によると、8割を超えるモノづくり企業がデジタル技術を活用しているが、製造業におけるDXは依然として「個別工程のカイゼン」領域の取り組みが多く、「製造機能の全体最適」「事業機会の拡大」領域の取り組みは少ないとしている。

デジタル技術の活用が進んだ中小企業では、営業利益を伸ばしている割合が高くなっており、従業員の処遇改善も進んでいるという。また、実際の効果として「作業負担の軽減や作業効率の改善」「開発・製造などのリードタイムの削減」「品質の向上」などが挙げられている。

データ活用は機械・設備の稼働状況や状態のデータを収集することから始まる。インバーターはIoT(モノのインターネット)に対応し、モーターの速度や電圧・電流、トルクといった稼働データを取得できる。収集したデータを上位システムに連携することで、機器の稼働状況や生産状況をデータ管理し、生産性向上につなげることができる。

また、生産設備の状態をリアルタイムで監視して異常の予兆を検知し、適切なタイミングでメンテナンスを行う状態基準保全(CBM)も可能にする。インバーター自身の主要部品の寿命予測機能なども進化しており、設備の稼働率向上を実現する。

上手な使い方ー具体例/ホームページで紹介 JEMA

インバーターの台数や、人の作業場所の近くで使用されるケースが増えるにつれ、機器の誤動作を防ぐための電磁環境適合性(EMC)対策が重要になっている。EMC対策は電子機器がノイズを出さない対策とノイズの影響を受けない対策を両立すること。インバーターはモーターを可変速制御しているスイッチング素子の高速のオン・オフによってスイッチングノイズが発生する。浮遊容量やスイッチング速度などに関係し、工場内の無線、放送受信機器、モバイル機器などに影響を与える可能性があるため、ノイズフィルターなどで対策する必要がある。

日本電機工業会(JEMA)では「インバータの上手な使い方(電機ノイズ予防対策について)」を発行して対策の具体例を紹介している。ホームページ(jema‐net.or.jp/)からダウンロードできる。