-

業種・地域から探す

産業洗浄

近年、産業洗浄においてカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)対応など、環境負荷低減の流れがある。化学物質の使用規制が厳しくなる中、必要最低限の洗浄性は確保しつつ、できるだけ環境負荷の少ない洗浄方法が求められるようになった。その流れに対応するために新たな洗剤や洗浄機などを検討する際には、実際の洗浄系をモデル化した試験を実施することが推奨される。ここでは、その重要性と洗浄試験方法について紹介する。

洗浄の効率化・環境負荷低減のためのモデル化試験の重要性

-

横浜国立大学 名誉教授 大矢 勝

【執筆】横浜国立大学 名誉教授 大矢 勝

洗浄は汚れを除去する操作である。洗濯、掃除などの家事、衣類クリーニングや清掃などの洗浄専門業はもちろんのこと、金属工業の切削油除去、車両・航空機洗浄、食品洗浄など幅広い分野で欠かせない工程である。

洗浄対象の汚れにも各種油性成分、たんぱく質類、糖質、金属酸化物、スス、各種色素、菌・ウイルス類など多様であり、放置時間によって変質する場合も多い。また洗浄には界面活性剤、酸、塩基、酸化剤、キレート剤、有機溶剤などの化学物質の作用と、液流、摩擦力、超音波、バブルなどによる機械的な作用が影響する。究極の複雑系といってもよいかもしれない。

洗浄効率と環境影響はトレードオフ

洗浄効率と環境影響とは一般にトレードオフの関係になる。

産業洗浄では油性汚れに圧倒的な強みを有する塩素系有機溶剤や、水系洗浄で用いられる界面活性剤のアルキルフェノールエトキシレート(APEOs)がその洗浄効率の高さによって重宝されてきた。しかし最近では環境負荷が高いとして排除されつつある。よって、今後の洗浄は必要とする汚れ除去力は確保しつつ環境負荷をできるだけ軽減する方向性が目指される。

洗浄の最適解をモデル化試験で模索

-

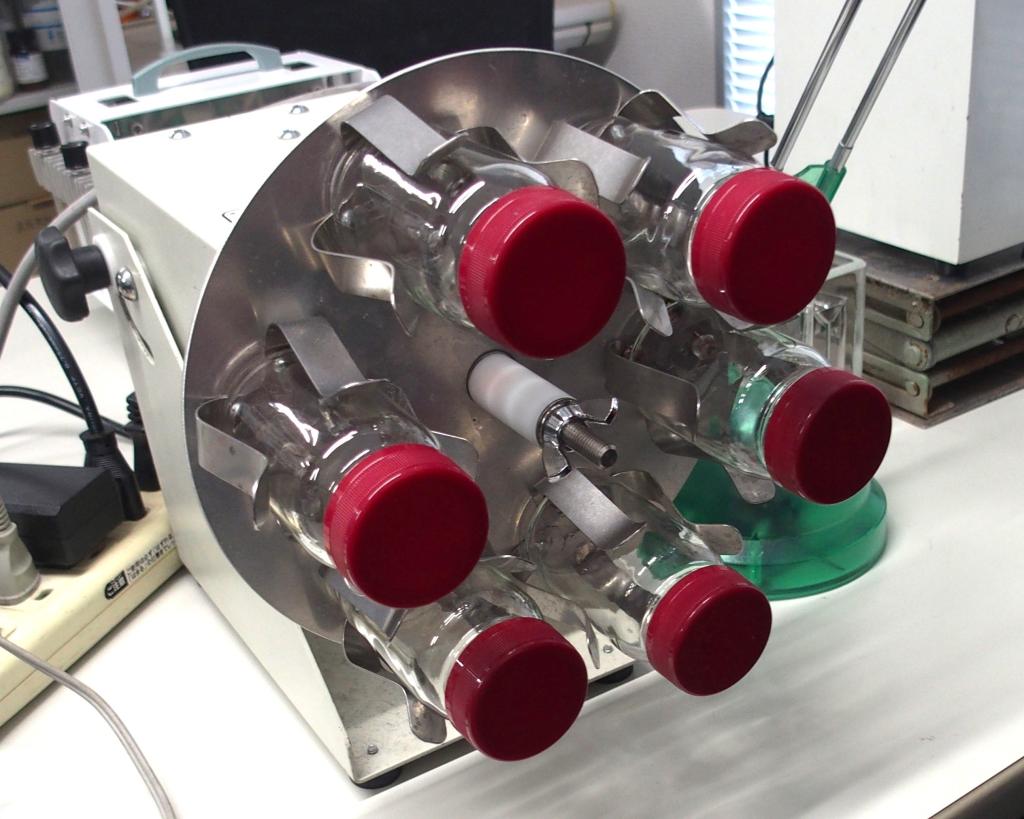

試薬ビンのふたにモデル化した汚れを付着させて洗浄液を入れ、チューブローテーターにセットして試験を行う

産業洗浄に関係する各社も対応を迫られる。筆者は洗浄性評価を専門の一つとしているため、企業から新たな洗浄システムを導入する際に相談を受けることが多い。複雑な要素からなる洗浄において最適な条件を求めるために筆者が各社に推奨しているのが、モデル化試験の実施である。

衣類の洗濯に関する分野は、洗浄に関する研究開発が最も発展しているといえ、有効な洗浄試験の手法が確立されている。具体的には、人工皮脂やたんぱく質、泥、カーボンブラックなどを混合したモデル汚れを付着させた人工汚染布を用いて試験用の小型洗濯機で洗浄試験を行う手法である。温度や摩擦の強さなどさまざまな条件を変えて複数回行うことで、最適な洗浄方法を模索する。

しかし、他の分野ではこうしたモデル化試験の方法が洗浄科学という形で取り組まれることが少ない。例えば産業洗浄の現場で洗浄剤の比較を行う際にも、実際の装置を用いた洗浄での結果から良否を判定する場合が多い。しかし実機での試験は、通常の作業の合間に数回しか行うことができないため、その判定が最適であるとは限らない。

そこで推奨されるのが、ケースに応じたモデル化試験方法の開発と試験の実施である。一番簡単な方法としては対象汚れのモデル粒子を作り、試験管内で溶解性を確認すればよい。より実際の状況に近づける場合は、洗浄対象に汚れを付着させたモデルを準備することが望ましい。試料作成には汚れの溶液や分散液を塗布して種々の方法で乾燥させるなどのノウハウがある。

-

マグネチックスターラーでは撹拌での洗浄のモデル化が可能

洗浄の方法や強さなどの機械力をモデル化する際にも液流、物理的摩擦、超音波などを適宜用いて、洗浄現場の実態に近い条件を探ることが求められる。

液流は、適当な容器を汎用シェーカーにセットして振り動かす方法や、時計のように回転するチューブローテーターに遠沈管や試薬ビンをセットして回転運動を与える方法、磁力を用いて渦巻き流を作るマグネチックスターラーという機械を利用して撹拌する方法などがある。また、摩擦試験機の仕組みを応用した摩擦洗浄試験もある。超音波による洗浄の試験には市販の超音波洗浄機を利用できるが、槽内での超音波強度のバラつきがあるので注意が必要だ。

環境配慮型洗浄もモデル化試験で比較検討を

近年の環境配慮型洗浄では、界面活性剤を用いないアルカリ電解水、ウルトラファインバブル水、オゾン水などの水系洗浄が注目されている。一方でその効果の有無などについて明確に言及した情報は少ない。そこで、調査対象の洗浄システムによる洗浄性をグラフ化するなどして比較・評価することが必要になる。しかし、適度な差が認められる洗浄系を見つけ出すにも困難が伴い、モデル化試験での検討が求められる。

今後、モデル化試験により裏付けを明確にした新洗浄システムが開発されることが望まれる。