-

業種・地域から探す

モビリティーフューチャー/脱炭素、「EVシフト」は短絡的

電動車の現実解はHV・PHV

自動車業界では二酸化炭素(CO2)削減の手段として「EVシフト」が叫ばれている。電力の供給能力や排出係数、顧客にかける負荷などについて検討することなく、短絡的に電気自動車(EV)に誘導することは愚策に他ならない。ここでは電動車の現実解はEVではなくハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHV)であり、化石燃料のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ、CN)化が肝であることを解説する。

30年のCO2削減目標 人類の岐路 最大の関門

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、2019年比で30年までにCO2を48%削減、50年にCN達成を提示した。重視すべきは30年の目標達成ができなければ、世界の平均気温上昇が産業革命前と比べ1・5度Cを超える点にある。気候危機の連鎖が始まり、人間の力では制御不能な状況に陥る。

30年まであと6年を切る中、48%削減というハードルは非常に高く、人類の岐路を決する最大の関門となる。ところが、各国の政府もメーカーも、30年の目標達成に向けて危機感を持って行動しているとは言い難い。

自動車のCO2削減に注目すると、三つの課題が見えてくる。「限定した車種規制は無意味」「規制の対象は新車と既販車を合わせた保有車という認識がない」「既販車のCO2削減の具体策が議論されていない」というものだ。

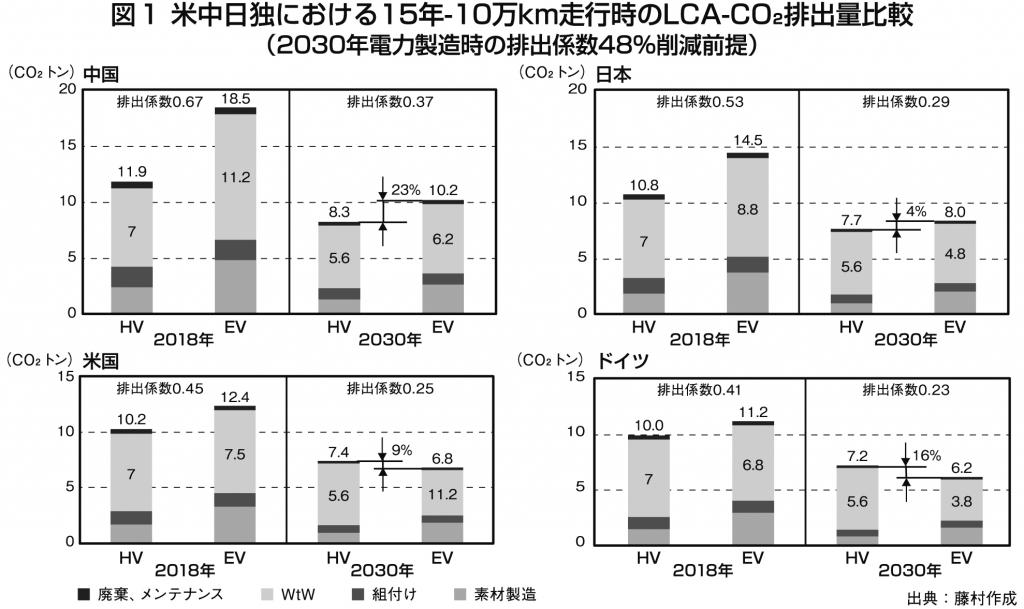

ゼロエミッション車(ZEV)規制(米国カリフォルニア)や新エネルギー車(NEV)規制(中国)におけるEVなどの車種規制は、ユーザーの負担を軽視していると言わざるを得ない。ウェル・トゥ・ホイール(WtW、燃料採掘から車両走行まで)評価やライフサイクルアセスメント(LCA)評価でCO2をカウントすれば、電力の排出係数によってはHVのCO2排出量がEVよりも少ないこともようやく周知、浸透してきた(図1)。単なるEVの拡大はCO2削減の救世主にはなり得ない。

一方で、EVが顧客に負担をかける項目は数えきれない。重い、価格が高い、航続距離が短い、充電ステーションが少ない、充電時間が長い、電池が劣化する、リセールバリューが低い、保険代が高い―などだ。補助金などの優遇措置がなければ、販売は間違いなく頭打ちとなる。

本来実施すべきは排ガス規制の強化および各国が設定する燃費基準を、厳しいCO2規制に変えることにある。一方、自動車メーカーはこれらの強化規制に適合できるよう、生き残りをかけて開発を進めなければならない。

具体的には軽量化やシステム効率の改善、PHV、HV、EV、燃料電池車(FCV)などの全方位開発だ。各国政府がEVシフトを叫び、技術論から偏向した車種規制を導入しても、顧客の負担を増やすばかりか、肝心のCO2削減目標すら達成できない。

ドロップイン型燃料導入 政府の後押しで開発加速を

30年のCO2削減目標48%の達成には、新車のCO2の排出量削減だけでは不十分で、既販車のCO2削減も必要である。

現在、全世界に存在する保有車は15億3500万台、22年の新車販売台数は約8490万台。新車の約20倍近くの保有車が地球上にある。日本の場合、保有車数は約7800万台、22年の新車販売は約420万台だ。

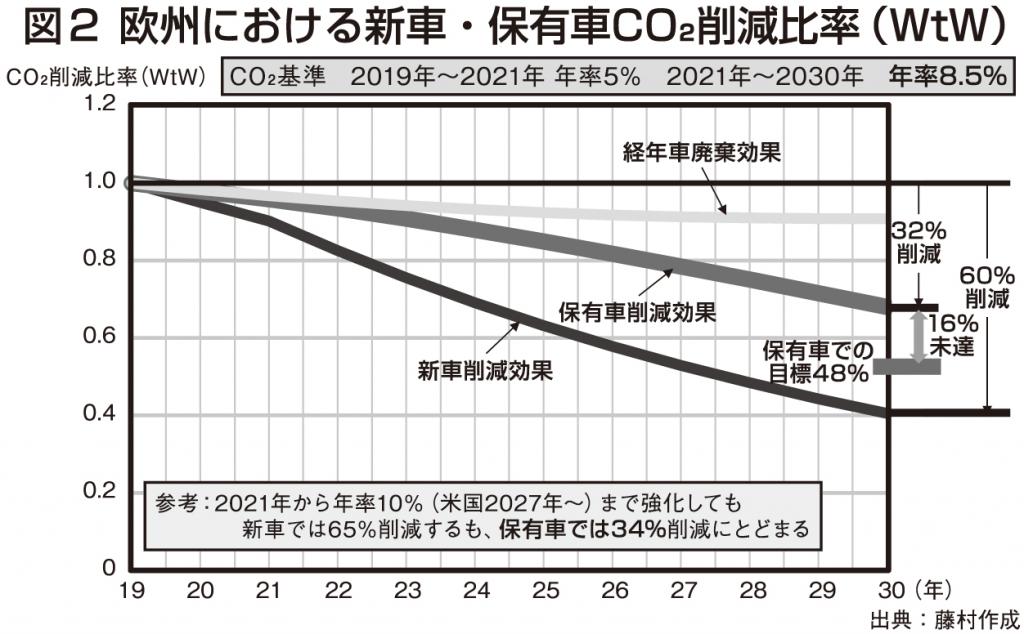

欧州委員会が打ち出した環境政策パッケージ「Fit for 55」では、21年比で30年までに新車のCO2を平均で55%削減(年率8・5%)する目標を掲げた。これは19年比で見ると60%削減に相当する。具体的には30年までに新車の60%をEVとし、使用する電力も全て再生可能電力として初めて新車の排出するCO2を60%削減することが可能になる。

それでも保有車全体で見ると、CO2削減量は32%程度まで目減りし、目標には16%未達だ(図2)。

これこそが、新車だけでなく既販車のCO2削減が必須な理由である。参考までに日本の年率3・5%の燃費基準では25%未達で、CO2規制として年率8%程度までの強化が欠かせない。

既販車のCO2削減のためには、ドロップイン型燃料をガソリンや軽油に混合し、給油所での供給が必須だ。

ドロップイン型燃料とはガソリンや軽油などと性状が同等のため、エンジン改良などを必要とせずに使用できるCN燃料のことだ。合成燃料である「e―fuel」や、ユーグレナのバイオ燃料「サステオ」などの炭化水素系燃料が該当する。

欧米で開発の動きがある中、日本ではENEOSやユーグレナが自動車メーカーと連携して、30年目標で市場導入を進めると表明した。しかし、パイロット導入開始目標を25年に早め、政府の強力な後押しのもとで開発の加速が必要だ。

23年3月、ドイツ政府は欧州委員会が提案した「35年以降はゼロエミッション車(EV、FCV)しか認めない」という法案に対し「ドロップイン型燃料を使用するエンジン車の販売も認めない限り賛成しない」と迫り、欧州委員会に修正を認めさせた。

本来、ドロップイン型燃料は既販車のCO2削減を狙うもので、エンジン車(新車)の延命手段ではない。また、ドロップイン型燃料はガソリンや軽油に混合して給油所で販売するため、対象に新車と既販車の区別はない。貴重なドロップイン型燃料を有効に活用するためには、HVやPHVに比べて燃料消費量が2倍ほど多いエンジン専用車は、むしろ30年以降の新車販売を禁止すべきだ。

一方で、HVやPHVはドロップイン型燃料の消費量も少ない。当然、WtWベースやLCAベースでもEVより大幅なCO2削減が可能であり、35年以降も継続販売することが、理にかなった政策であることは明らかだ。

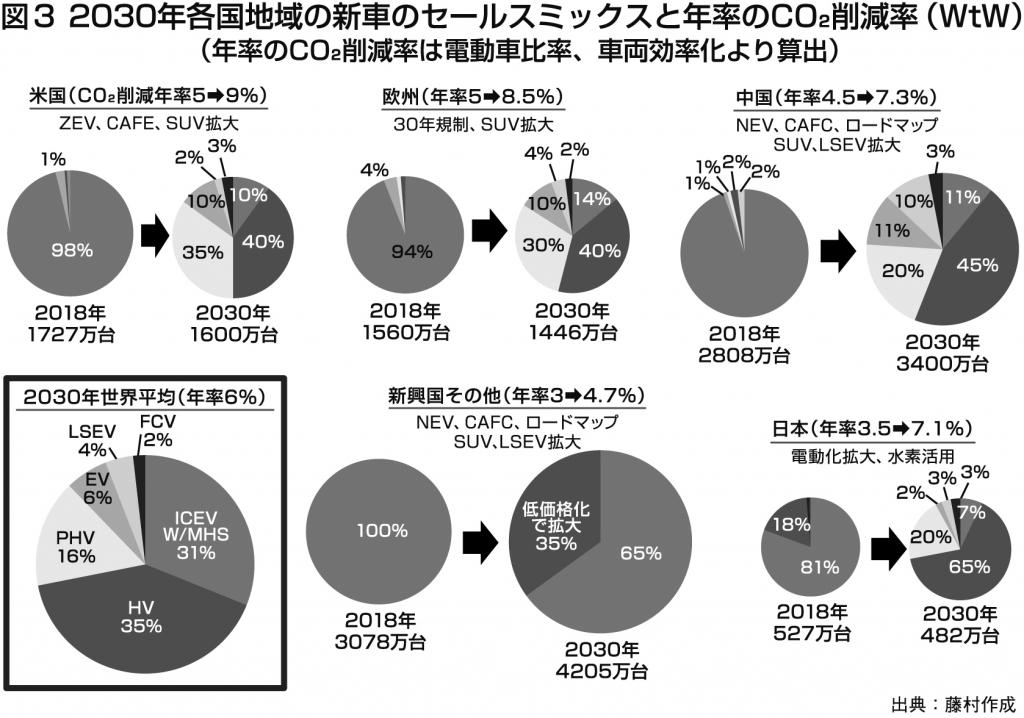

新車に対し先進国は年率8%前後、新興国は年率5%程度の厳しい規制を課し、自動車メーカーは規制に適合すべく車両軽量やシステム改良、電動車拡大を進めなければならない(図3)。厳しくても対応しなければ、結果的に削減目標を達成できず、自動車の生産はできなくなる。

それでは保有車全体で、e―fuelやサステオなどのドロップイン型燃料はどの程度必要となるのだろうか。規制対応で自動車の石油消費量を19年の22・5億トンから30年に15・8億トンまで削減し、さらに4億トン分(19年の22・5億トンの17・8%)をドロップイン型燃料に置き換えることができれば、石油消費量削減率とCO2削減率は等価であるため48%削減の道筋は見えてくる。

コストは現状1リットル当たり500円として、ガソリン(1リットル当たり170円)に混合すれば1リットル当たり230円程度だ。今後石油業界で投資撤退が進めば、採掘量が減り石油価格はさらに上昇する。そこでドロップイン型燃料の大量生産化に伴い、30年以前に価格は逆転すると予想できる。今の価格の高さは排除要因にならない。

CO2削減は国策であり、エネルギー資本や電力セクター、自動車メーカーなどが一丸となって行動を起こす必要がある。各国政府、業界ともいまだに危機感が足りない。破滅か存続かのカウントダウンは既に始まっている。

【執筆】

愛知工業大学 工学部 客員教授

藤村 俊夫

Touson自動車戦略研究所 代表、自動車・環境技術戦略アナリスト、愛知工業大学 工学部 客員教授(工学博士)、元トヨタ自動車、コンサルティングファーム、自動車関連部品メーカーなど数社の顧問を兼任