-

業種・地域から探す

精密フィルターと関連機器(2024年3月)

今朝飲んだオレンジジュースや牛乳、昨晩飲んだビールや日本酒などは、工場において、分離テクノロジーを駆使することで、必要な栄養素“だけ”を濃縮したり、不要な菌“だけ”を除去したりして生産されたものが我々のもとに届けられている。世の中には、砂濾過や珪藻土濾過などのいろいろな分離テクノロジーがあり、エジプト時代から、ワインの製造など、産業界で活躍してきた。現代では、血液中の血漿や牛乳に含まれるカゼインなど、数ナノメートルのサイズの成分を分離する技術が求められており、その要求に応えるように「分離膜」が開発・利用されるようになってきた。

安全・安心、持続可能な社会を支える膜分離技術

脱炭素、循環経済に貢献

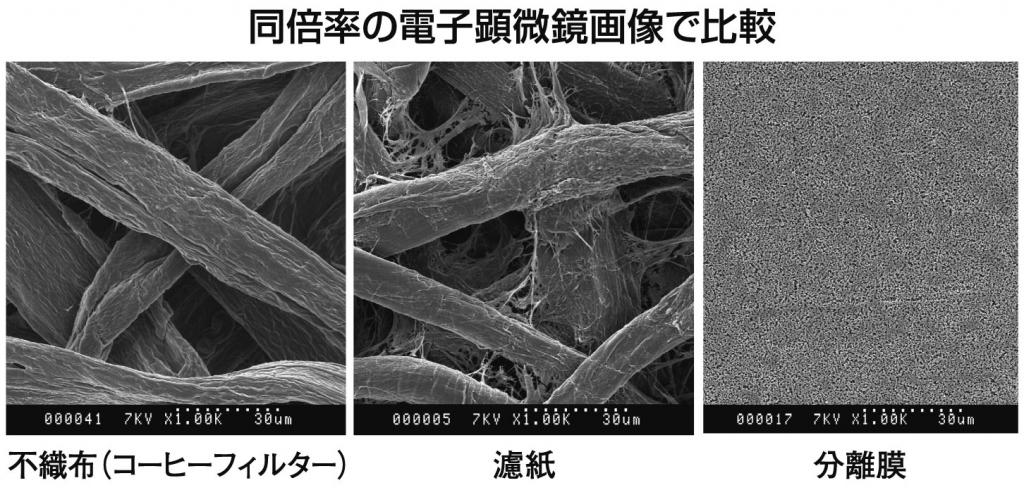

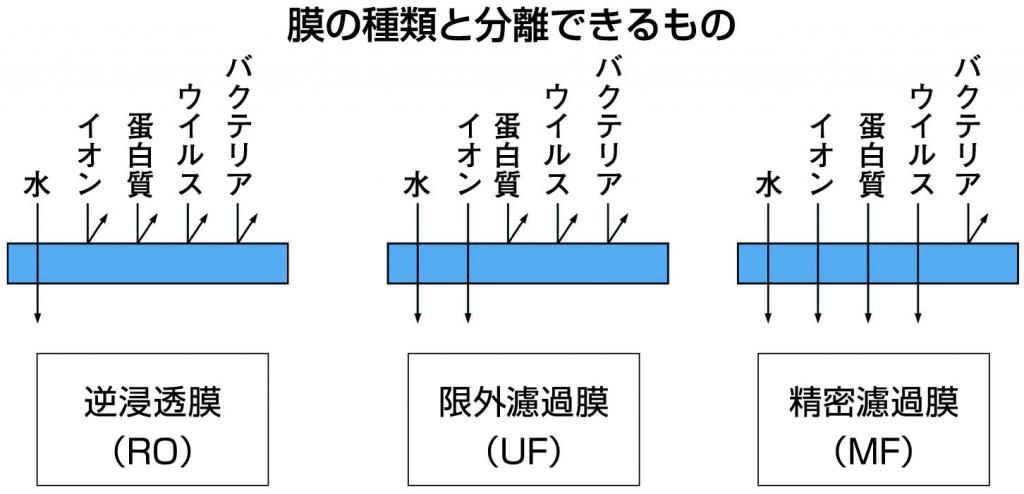

分離膜は1960年に開発されて以降、半導体超純水の製造プロセス、注射用水の製造プロセス、食品生産プロセス、海水淡水化および浄水処理などに利用されてきた。塩と水とを分離できる、数オングストローム(1オングストロームは1ナノメートルの10分の1)の孔を持った膜から、川や湖の細菌を除去できる数百ナノメートルの孔を持った膜まで、幅広いサイズの孔の膜が開発されている。

近年では、脱炭素が社会のキーワードとして挙げられるようになっている。脱炭素については、排ガスから二酸化炭素(CO2)を回収・利用・貯留するCCUSがカーボンニュートラルの達成にはカギとなる。

窒素や酸素が含有するガスからCO2だけを優先的に透過する膜の開発が進められている。従来のアミン吸収法と比較して、温度を変化させることなく、比較的低い圧力で運転できることから、省ネエルギー型の新しいCO2回収技術として注目されている。

分離膜の多様な機能

また、サーキュラーエコノミーの観点では、膜濾過技術を利用することで、排水から有価物だけを回収する技術も開発が進んでいる。工場などでは、生産工程において多くの溶剤、塗料および薬品を使用する。これらは、分離して精製することで再び工場内で使用することができる。

分離膜を使用することで、生産工程で使用したアルコール溶剤(例えばイソプロピルアルコール=IPA)を回収したり、車の塗装に使われる塗料を回収することで、大幅に原料費を削減できるほか、結果的に原料を削減することで脱炭素化につながることになる。

特定物質の吸着も

また、特定の物質を吸着する機能を持った膜も開発されており、都市下水からリン酸だけを回収する技術も確立されている。

このように、分離膜は、大きさの違いを利用して、ターゲットとする成分を回収したり、不要な成分を取り除くことで、産業プロセスの効率化や脱炭素化に大きく寄与している。

2000年代からは産業プロセスに加えて、水道や下水道でも分離膜が使われるようになってきた。濾過するだけで安全な水が手に入ることから、水道職員が減少する地域において、既に分離膜によって浄化された水が家庭に届けられている。下水処理では、微生物に汚れを食べてもらうことで水質を浄化するが、微生物を分離するために膜が使われはじめている。

我々の生活を縁の下で支えてくれている膜だが、これらは日本の化学や繊維関連の企業が販売している。世界からも高い品質と高い機能性として評価されており、サウジアラビアの海水淡水化プラントやシンガポールの再生水(下水を水道水に変換する事業)で活躍している。

今後、安全安心、持続可能な社会の構築に向けて、膜技術が活躍する機会はますます増えると期待される。

【執筆】

中央大学 理工学部 人間総合理工学科

教授 山村 寛