-

業種・地域から探す

エネルギー転換期における資源開発の現状と課題

【執筆】秋田大学大学院国際資源学研究科 教授 長縄 成実

カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)の実現には、化石燃料の低炭素排出化を図りながら多様なエネルギーのベストミックスを模索するのが現実的な解と言える。国内資源に乏しい日本はエネルギーの安定供給に向けたより一層の取り組みが要求されており、先ごろ開始された次期エネルギー基本計画策定に向けた議論を注視していくことが重要である。

気候変動・地球温暖化対策は進んでいるか?

-

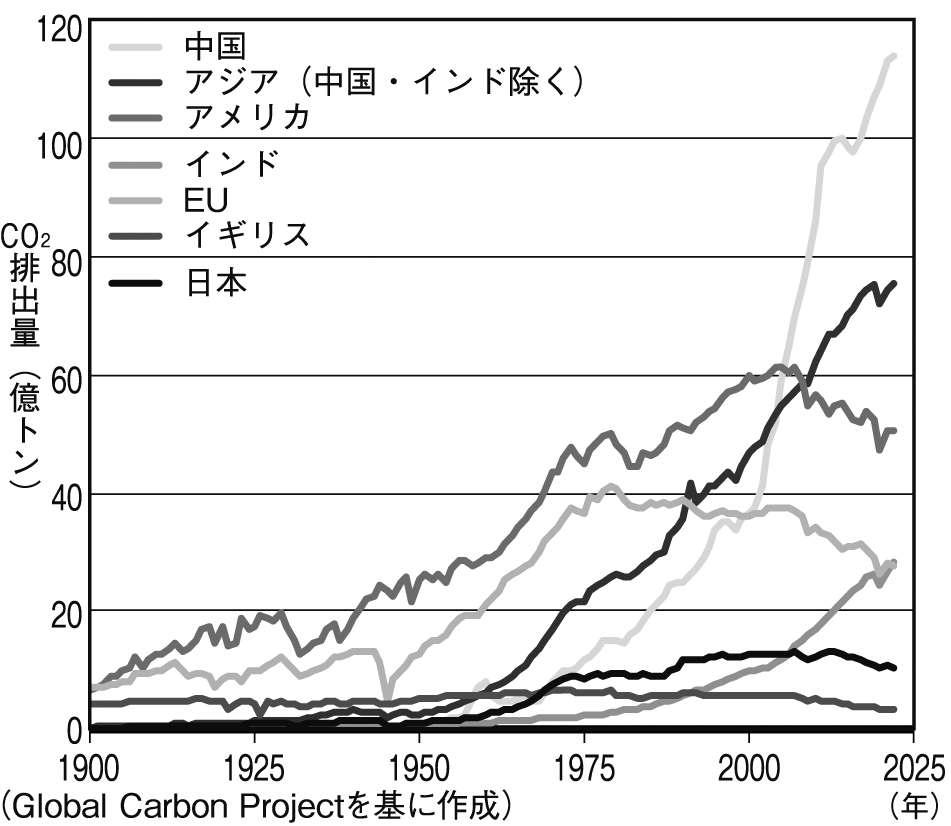

図1 主要国・地域の化石燃料起源CO2の年間排出量

カーボンニュートラルの流れを作ったパリ協定が採択された2015年以降、世界全体の化石燃料起源の二酸化炭素(CO2)排出量はいまだ明確な減少に転じたとは言い難い。日本を含む先進諸国では遅くとも10年過ぎごろからCO2排出量が減少傾向に入ったものの、中国、インドなどの今なお急速な経済成長、人口増加が続いている国々でのCO2排出量は大きく増加を続けている(図1)。

とはいえ、カーボンニュートラル達成に向けて取り組む国・地域は147に上り(23年5月時点)、CO2排出量がいまだ増え続ける中国、ロシア、インドネシア、サウジアラビア、トルコなども60年までに、インドなども70年までにカーボンニュートラルを達成することを表明している。

日本は「2030年までに温室効果ガスを2013年比で46%削減」することを目標に掲げており、まさに待ったなしの対応を迫られている。

-

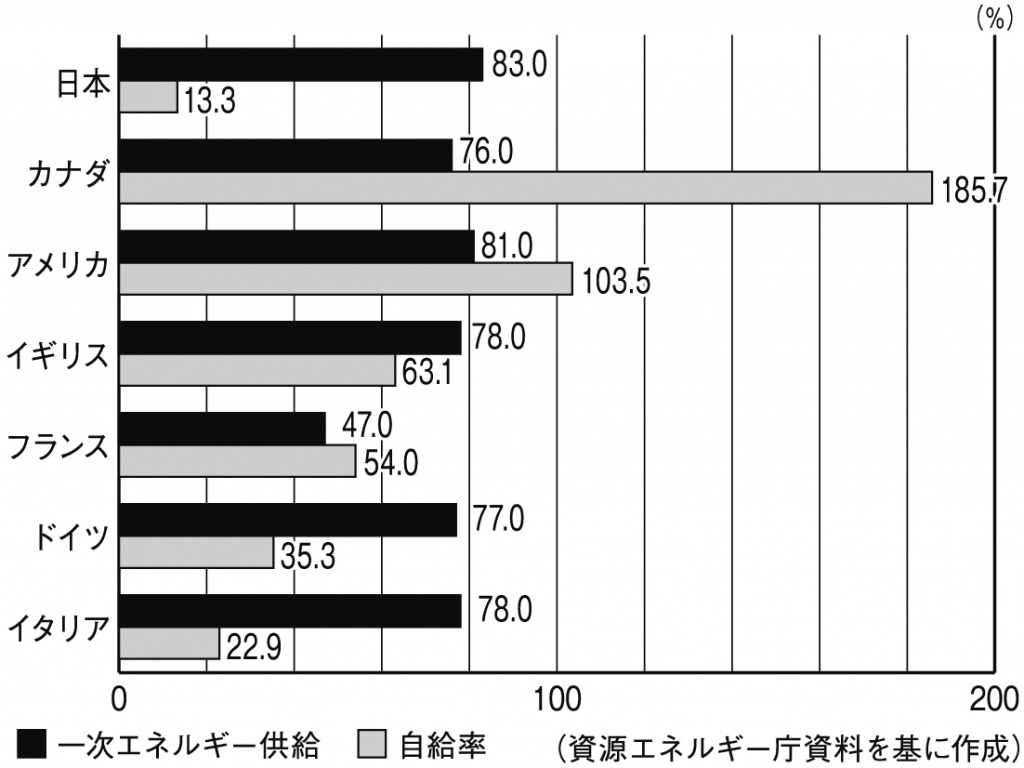

図2 G7諸国の2021年における一次エネルギー供給に占める化石燃料比率と自給率

21年度の日本の一次エネルギー供給に化石燃料が占める割合は83%だが、これは他のG7諸国と大きく違わない水準である(図2)。問題は自給率の低さにあり、化石燃料の自主開発比率の向上は依然としてエネルギー安定供給の重要な課題である。

資源エネルギー庁によると、石油・天然ガスの自主開発比率はこれまで着実に増え続け、22年度は33・4%に達している。しかし、21年10月に発表された「第6次エネルギー基本計画」が掲げる、30年に50%以上、40年に60%以上に自主開発比率を引き上げる目標を達成するには、海外権益のさらなる確保が必要である。

一方で、ロシアによるウクライナ進攻や中東情勢の緊迫化など、近年の日本のエネルギーを巡る状況において地政学リスクが再び高まっている。

今月7日に開催された「第41回総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会」の資料によると、日本の原油輸入先の中東依存度は直近の23年度でも約95%に達しており、化石燃料とりわけ原油の調達構造の多角化と強靱(きょうじん)化もまた大きな課題である。

これらの課題に対して官民での資源外交の展開が進められている。産油国との技術・人材交流が新たな権益獲得に資する強力な武器となり得ることはこれまでの実績からも明らかであり、国内での継続的な探鉱活動の実施による国内人材のさらなる技術力向上が望まれる。

CCSの位置付けと課題

-

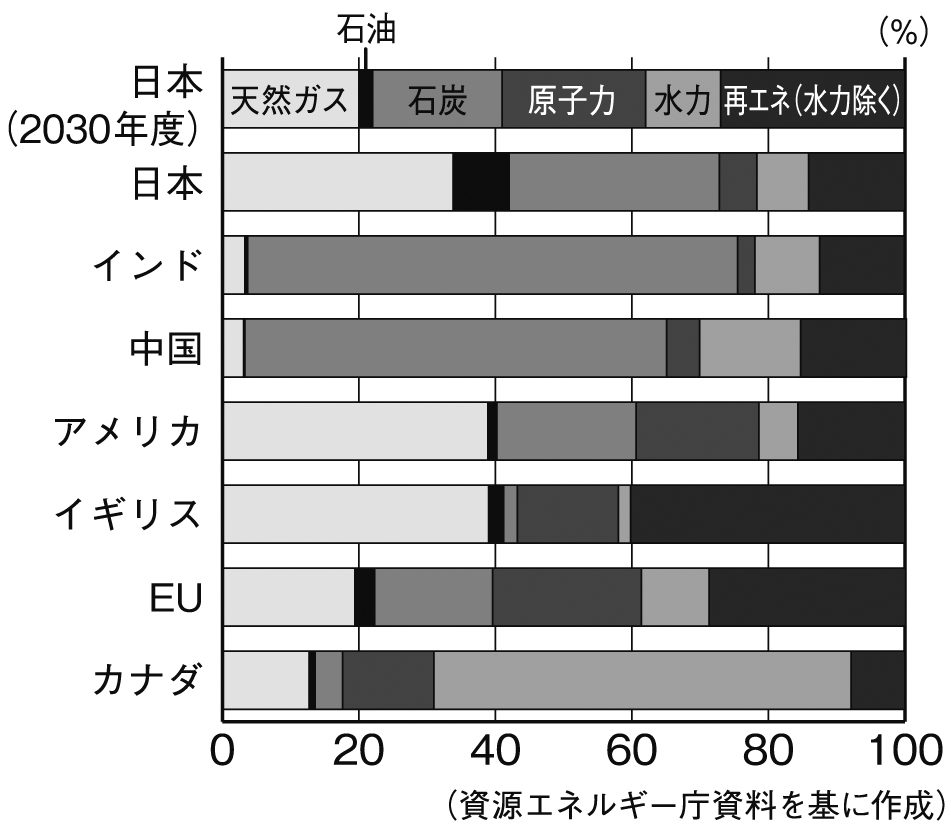

図3 主要国の2022年度の電源構成と日本の2030年度の電源構成目標の比較

日本は30年度のエネルギーミックスにおいて、電源構成に占める化石燃料の割合を41%まで引き下げ、再生可能エネルギーの割合を36-38%に引き上げることを目標に掲げている。この目標はしばしば「野心的な」と表現されるが、各国の電源構成との比較からは欧州連合(EU)の現行並みの電源構成を目指していると見ることもでき、決して「絵に描いた餅」ではないことが理解できる。(図3)

一定量の化石燃料を使い続けながらCO2の排出を削減するためには、CO2の回収・貯留(CCS)やネガティブエミッションを併せて行う必要がある。23年3月に発表された「CCS長期ロードマップ検討会最終とりまとめ」では、日本は50年には年間約1・2億-2・4億トンのCCSによるCO2貯留が必要であると推定されている。22年度の日本のCO2排出量は約10・5億トン(図1)であるから、CCSのカーボンニュートラルへの貢献度はCO2排出量の1-2割に相当する。

「CCSは化石燃料利用の延命策ではないか」というような稚拙な議論に陥らないよう、CCSをカーボンニュートラルに必須の技術・事業であると位置付け、国民の理解促進を図ることが肝要である。

5月17日、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」いわゆるCCS事業法が成立し、30年からのCCS事業開始を目指す道筋がいよいよ見えてきた。今後は、必要とされる資機材や人材の確保へと課題が移行していくことが予想される。

圧入井1本で年間50万トンのCO2を地中に貯留できるとすれば、年間2・4億トンのCO2貯留を実現するためには50年までに480本もの坑井を掘削する必要がある。

これは国内石油・天然ガス開発の最盛期であった1980-90年代を大きく上回る量とスピードで坑井を掘削しなければ追いつかない水準と言える。必要な人材の産業界への継続的な供給のためには、大学などの若手人材育成にも注力していく必要がある。

主要な再生可能エネルギーと地熱発電の現状・課題

第6次エネルギー基本計画は、日本の30年度目標の再生可能エネルギーの電源構成の内訳として、太陽光を19年の6・7%から14-16に、風力を同0・7%から5%に、地熱を0・3%から1%にそれぞれ増やすことを目標に掲げている。太陽光発電の設備容量の導入は国土面積当たりでは主要国の中でも既に最大であり、今後のコスト削減や導入増加の鈍化は避けられない。

洋上風力発電の着床式・浮体式基盤技術は、水深3000メートル超で現在唯一商業活動を行っている海洋石油開発においておおよそ確立されているが、コスト削減に向けた技術的ブレークスルーが必要とされている。

一方、エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)によると、日本は約2300万キロワットと世界第3位の地熱資源量が推定されながら、稼働済み地熱発電の設備容量はわずか3%に満たない。東日本大震災以降、自然公園内での開発を条件付きで可能にする規制緩和が行われるなど、ベースロード電源としての地熱発電の導入促進の機運は高まってきているが、日本は地質的・地理的に地熱貯留層の広がりが小さいものが多く、大規模地熱発電所の建設が難しいと言われている。

JOGMECによる従来型地熱発電の導入促進を着実に進めるとともに、坑井1本当たりの発電量の大幅増が期待できる超臨界・超高温地熱資源利用に向けた技術開発を加速する必要がある。

アイスランドやニュージーランドは次期超臨界地熱資源開発掘削プロジェクトに向けて動き始めており、日本も後れを取らないよう、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)によって既に地表からの資源量評価が済んでいる超臨界地熱資源有望地域での掘削プロジェクトに着手すべきである。